KIT航空宇宙ニュース2024WK28

海外のニュース

1.エンブラエル、E190F貨物機の新デザイン披露 eコマース需要狙う

エンブラエルは現地時間7月8日、リージョナルジェットのエンブラエル190(E190)を旅客機から貨物機へ改修したE190F「Eフレイター(E-Freighter)」の新塗装を公開した。E190Fの初号機は今年4月に初飛行。米国のリース会社リージョナル・ワンが導入予定で、eコマース(電子商取引)が世界的に旺盛な中、小型貨物機の需要獲得を目指す。エンブラエルは、E170とE175、E190、E195で構成する「Eジェット」(E1)のうち、100席から120席未満のサイズとなるE190と、130席から150席未満のE195を、旅客機から貨物機へ改修する「Eフレイター」プログラムを2022年にスタートさせた。Eフレイターは、ナローボディ機よりも容積容量が50%以上、航続距離は大型貨物用ターボプロップ機の3倍、運航コストは最大30%低くなるという。床下とメインデッキ(改修前の客室部分)を合わせると、構造上の最大積載量はE190Fが13.5トン、E195Fは14.3トンになる。【Aviation wire news】

【エンブラエル社提供:新塗装をまとったエンブラエルの改修貨物機E190F「E-Freighter」】

2.サウスウエスト航空とアーチャーが提携し、カリフォルニアのエアタクシーネットワークを計画

サウスウエスト航空とアーチャー・アビエーションは、同社が運航するカリフォルニア州の都市内およびその周辺にエアタクシーネットワークを構築するための覚書を締結した。ダラスを拠点とする航空会社とシリコンバレーに本社を置く先進的な航空モビリティ企業は、「カリフォルニアの空港と周辺地域をサポートする統合型電動航空タクシーネットワークの基盤を築く運用コンセプト」で協力する計画だ。米国第4位の航空会社である同航空会社は、現在、米国西部の14都市に就航しており、カリフォルニア州最大の航空会社となっている。アーチャーは現在、電動垂直離着陸機の認証取得に取り組んでおり、この航空機は、60~90分の自動車による移動を「推定10~20分」の電動エアタクシー飛行に置き換えることを約束していると、両社は述べている。アーチャーは先月、同社の電動垂直離着陸機「ミッドナイト」が初めてホバリングから前進飛行に移行し、再びホバリングから前進飛行に戻ったと発表した。また6月には、アーチャーは子会社のアーチャー・エアに代わって連邦航空局からパート135の航空運送業者および運航者証明書を取得している。【Flightglobal news】

【Archer Aviation提供:Archerが開発中のeVTOL機「Mid Night」】

3. Joby Aviationが、液体水素でエアタクシー用eVTOLのデモ飛行を実施

エアタクシー開発企業のジョビー・アビエーションは、液体水素のみを燃料とする電動垂直離着陸機(eVTOL)の飛行を実施し、排出ガスゼロのリージョナル航空の可能性を実証した。Jobyは、5月にバッテリー電気飛行試験を完了した試作機S4を水素電気推進の技術実証機に改造した。米空軍のアジリティ・プライム・プログラムがこの取り組みを支援している。6月に実施された飛行試験では、遠隔操縦機はカリフォルニア州マリーナ上空で垂直離着陸と液体水素(LH2)燃料の10%を残した状態での着陸を含む523マイルの飛行を実施した。これは、2021年にバッテリー電気式S4が飛行した155マイルと比較される。このデモンストレーターには、直列ハイブリッド・バッテリー/水素電気推進システムが搭載されている。ベースラインS4の推進ユニットはそのまま残され、6つの傾斜プロペラとそれらの電気モーターはバッテリーシステムによって駆動され、飛行中に燃料電池システムによって充電された。デモ機の胴体には、真空ジャケット付きの40kg (88ポンド) の液体水素タンクと、ドイツのシュトゥットガルトに拠点を置くJobyの子会社H2Flyが開発した燃料電池が搭載された。燃料電池を冷却するための熱交換器は、機首の下に取り付けられている。断熱タンクと熱交換器はJobyが自社開発した。H2Flyが開発した175 kWの低温プロトン交換膜燃料電池H2F175が使用された。バッテリーはS4と同じ構造だが、重量を軽減するためにエネルギーセル比が高くなっている。【Flightglobal news】

【Joby Aviation提供:遠隔操縦で水素燃料電池によるデモ飛行するJoby社試験機S4(左翼後方から排気される水(白い煙)】

4. エアバス、エンジンメーカーにオープンローターエンジン開発を要求

エアバスは、CFMインターナショナルのRISEプログラムに対抗するため、エンジンメーカーに対し、オープンローターエンジンのコンセプトを研究するよう積極的に奨励している。【Flightglobal news】

【エアバス提供:A380型テスト機にオープンローターエンジンを取り付けテストするイメージ】

5. ボーイング、司法取引で詐欺共謀罪認める方針 2度の墜落事故巡り

米航空機大手ボーイングは、2度の「737MAX」墜落事故に関連する司法省の捜査を決着させるため、詐欺共謀罪について有罪を認めることに合意した。同省が7日遅くに裁判所提出書類で明らかにした。ボーイングは罰金2億4360万ドルも支払う。司法取引は連邦判事の承認が必要。2018、19年にインドネシアとエチオピアで起きた墜落事故では346人が死亡。犠牲者の遺族は訴追を求めていた。ボーイングは墜落事故に絡むソフトウエア機能に関連して米連邦航空局(FAA)を欺こうとした共謀罪で罪を認める。同社は罪を認めれば国防総省など政府機関との契約ができなくなる可能性もある。それでも、裁判になれば墜落事故に至る同社の決定の多くが世間の厳しい目にさらされる恐れがあるため、司法取引に応じることでそうしたリスクを回避できる。また、スピリット・エアロシステムズ買収計画の承認取得に向けて前進しやすくなるとみられる。【ロイター通信】

日本のニュース

1. JAL、航空安全貢献でリチャード・クレーン賞受賞 羽田JL516便全員脱出で推薦

日本航空は7月11日、民間航空の安全性向上に取り組む非営利国際組織「フライト・セーフティー財団(Flight Safety Foundation)」から、今年のリチャード・クレーン賞(The Richard Crane Award)」を受賞したと発表した。民間航空の安全に対する継続的な貢献などが評価される賞で、日本の企業や団体の受賞は初となり、1985年に起きた123便墜落事故以降の継続的な安全推進などが評価され、各国から多くの推薦を得て受賞した。財団によると、JALは1985年8月12日に起きた123便事故以降、組織的な学習と作業手順の厳格な遵守に基づき永続的な安全文化を築いたと評価。2006年に安全啓発センターを開設し、航空業界全体の安全推進のモデルとなっていることなども評価されたという。また、今年1月2日に羽田空港で起きた札幌(新千歳)発JL516便(エアバスA350-900型機、登録記号JA13XJ)と海上保安庁機との衝突事故で、JL516便の乗客367人(幼児8人含む)と乗員12人(パイロット3人、客室乗務員9人)の379人全員が脱出に成功したことも、多くの会員の推薦につながったようだ。米バージニア州アレクサンドリアに本部を置く同財団は1945年に設立。クレーン賞は創設者のひとりでパイロットだったクレーン氏にちなみ、2002年に創設された。航空会社では、2004年に米国のコンチネンタル航空(現ユナイテッド航空)、2007年に台湾のエバー航空が受賞しており、JALは3社目となった。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:リチャードクレーン賞を授与された立花JAL安全推進本部長(左)】

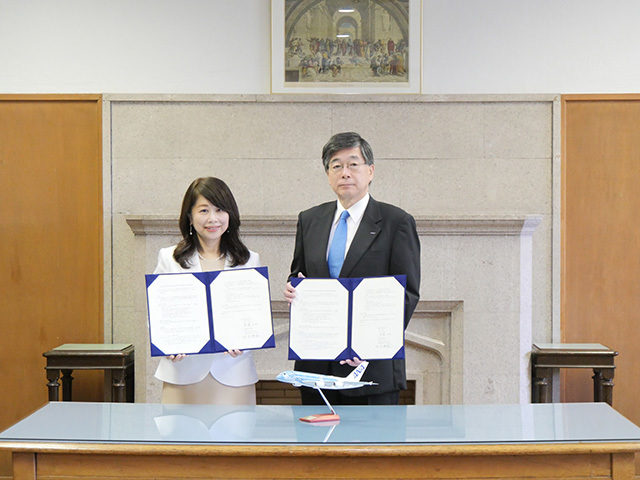

2.聖心女子大とANA総研、連携協定 教育・文化で相互支援、航空人材育成も

ANAホールディングス傘下のANA総合研究所は7月11日、私立聖心女子大学(東京・広尾)と連携に関する基本協定を締結したと発表した。教育や文化などで相互支援するほか、航空業界の次世代を担う人材育成の支援を進める。教育、研究、文化の発展・向上に関する相互支援のほか、聖心女子大の学生・教職員と ANAグループ社員の相互交流も展開する。今回の連携協定により、今年度後期からは英語基礎研究の連携授業を開講する。【Aviation wire news】

【ANA総研提供:連携協定を締結した聖心女子大の安達学長(左)とANA総研の㓛刀社長】

3.次期戦闘機の新会社「日本航空機産業振興」事業開始 SJAC・三菱重工出資

一般社団法人・日本航空宇宙工業会(SJAC)と三菱重工業が共同出資で設立した日本航空機産業振興(JAIEC、新宿区)がは7月10日、事業を開始した。日英伊3カ国が共同開発する次期戦闘機のサプライチェーン強化などを目指す。JAIECの社長は防衛事務次官などを歴任した中江公人氏で、資本準備金を含む資本金は4000万円。SJACがマジョリティ出資者、三菱重工がマイノリティ出資者となるが、出資比率などの詳細は非公開としている。また、JAIECの事業領域などの詳細は、年度内にも決まる見通し。次期戦闘機は、日本では航空自衛隊が運用しているF-2戦闘機の後継機となり、2035年までの開発・配備を目指す。日本が米国以外の国と戦闘機などの防衛装備品を共同開発するのは初めて。英国とイタリアは、英独伊西の欧州4カ国が共同開発した戦闘機「ユーロファイター」の後継機として、2035年の就役を目指す次世代戦闘機「テンペスト」の開発を進めており、2022年12月に3カ国による共同開発を発表後は「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP:Global Combat Air Programme)」となった。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:次期戦闘機のイメージ】

4.JAL、学生向けCA体験会 現役CAとの座談会付き

日本航空は、学生向けの客室乗務員体験会を8月24日に同社の訓練施設で開催する。現役客室乗務員との座談会も開く。申し込みは8月4日まで。客室乗務員の仕事がどのようなものかを、体験型プログラムで紹介。所要時間は約2時間30分で、客室モックアップでのドリンクカート操作や機内アナウンスなどが約1時間、座談会が約40分などとなっている。当日は午前9時40分開始と午後1時5分開始、午後3時20分開始の3回に分けて開催。対象は高校生以上で、各回定員20人。先着順で受け付ける。場所は羽田空港新整備場地区の日本航空第一テクニカルセンター。参加費は税込1万3200円で、JALのオンラインショッピングモール「JAL Mall(JALモール)」で扱っている。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:昨年の訓練施設内の客室モックアップでのCA体験会】

5.23年度定時性、JTAが12年ぶり1位 スカイマーク7年ぶり首位陥落=国交省情報公開

国土交通省航空局(JCAB)は、日本航空や全日本空輸、LCC 3社など、特定本邦航空運送事業者10社に関する「航空輸送サービスに係る情報公開」の2023年度(23年4月から24年3月)分を公表した。復便し通常通りの運航となったことから、定時運航率は各社とも前年度実績を下回った。またコロナ前の80%台に戻るところも多く、90%超えは4社のみとなった。定時運航率は、日本トランスオーシャン航空が2011年度以来12年ぶりに首位を獲得。2017年度から6年連続で1位だったスカイマークは、7年ぶりの首位陥落となった。10社全体の定時運航率は前年度と比べ6.04ポイント低下し84.95%、遅延率は6.04ポイント悪化し15.05%、欠航率は0.81ポイント悪化し2.06%だった。遅延の原因は10社とも「機材繰り」がトップで、欠航は「天候」が目立った。【Aviation wire news】

6.ANAと京セラ、代替燃料SAFでCO2削減 企業向け制度初の荷主企業

ANAホールディングス傘下の全日本空輸は7月8日、ANA便を利用する企業と共同でCO2(二酸化炭素)排出量削減に取り組む同社の制度「SAF Flight Initiative(SAFフライトイニシアチブ)」 に、京セラが荷主企業として初めて参画したと発表した。代替航空燃料「SAF(サフ、持続可能な航空燃料)」を活用してCO2削減につなげるもので、ANAが第三者機関の認証を受けたCO2削減証書を発行し、京セラは長期環境目標である2050年度のカーボンニュートラル達成につなげる。ANAは、SAFフライトイニシアチブを2021年10月に発表。従来は「バイオ燃料」などと呼ばれていた植物油などを原料とするSAFを、フライトに使うことでCO2排出量を減らすもので、京セラが加わったことにより参画企業は20社となった。SAFは従来の化石燃料と比べ、原材料の生産・収集から製造、燃焼までのライフサイクルでCO2排出量を約8割削減できる。SAFフライトイニシアチブの第1弾として、貨物便を対象にした「カーゴ・プログラム」を物流業界とスタートさせた後、従業員の海外出張によるCO2排出量の削減につなげる「コーポレート・プログラム」を2022年から始めた。カーゴ・プログラムは、ANA便の貨物搭載スペースを扱うフォワーダー(貨物代理店)向けにスタートし、荷主向けプログラムを2023年9月に発表。ANA経営戦略室企画部GXチームの松田義信マネジャーは「フォワーダーだけでなく、荷主にもCO2削減証書を発行するプログラムができないか、との声があった」と、荷主向けも始めたという。一方で、航空貨物は通常、積荷の詳細をフォワーダーが把握しており、ANA側では細かな情報を持っていないことから、ANAが証書を発行できるようにする仕組み作りに時間がかかった。温室効果ガス排出量の算定・報告の国際基準「GHGプロトコル2」では、企業活動により間接的に発生するCO2排出量の削減を「スコープ3」で求めている。SAFフライトイニシアチブの参加企業は、カーゴ・プログラムでは「航空貨物の輸送・配送(上流・下流)によるCO2排出量削減(スコープ3のカテゴリー4、9)」、コーポレート・プログラムでは「従業員の出張によるCO2排出量削減(スコープ3のカテゴリー6)」を実現し、環境目標の達成など自社の取り組みを、証書で社外に証明できるようになる。SAFは、従来の化石由来の航空燃料と混ぜて使用できる。このため、1便ごとにSAFを給油するのではなく、空港の貯蔵タンク内で従来の燃料と混在させている。荷主などが一定期間内に運んだ貨物の重量などからCO2排出量の削減度合いを算出する。今回の取り組みは、京セラの物流サービスを手掛ける日本通運と近鉄エクスプレスの協力で実現。京セラは、半導体製造装置の部品や自動車部品、電子部品などをANAの航空貨物などで運んでおり、京セラ経営管理本部海外管理部の西澤知一郎貿易管理部責任者は、SAFを使う際の運航コストについて「一概には言いがたいが、通常の5倍程度には増える」といい、当初はトライアルで、費用とのバランスなどを半年から1年程度かけて検証していくという。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:成田空港でANAの777F貨物機によるシカゴ行きNH8402便に積み込まれる京セラの貨物】

7. アストロスケールのデブリ除去衛星「ADRAS-J」、デブリまで50mの距離に接近し周回観測を実施

アストロスケールは7月9日、2024年2月より進めている商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J(Active Debris Removal by Astroscale-Japan)」のミッションにおいて、観測対象のデブリの周回観測の実施中に行われた自律的なアボートにより、安全運用のための衝突回避機能の有効性が実証されたと発表した。運用を終了した衛星やロケットなどのデブリは、地上との通信もできず、現在の状況を把握することが難しい。そのため、そうしたデブリへの安全な接近および捕獲を実現するためにも、対象物であるデブリの劣化状況や回転の速さなど、軌道上での状態を把握する必要があり、今回のミッションでは、そうした実際のデブリの除去に向け、安全な接近手法を実証し、手を伸ばせば届く距離までデブリに接近し、その状態を調査することを目的としている。今回のミッションで対象としているデブリはGOSATを打ち上げた「H-IIAロケット15号機」の上段。全長約11m、直径約4m、重量約3トンの大型デブリで、接近・近傍運用を実証し、長期間軌道上に存在するデブリの運動や損傷・劣化状況の撮像を行うという内容となっており、今回はデブリの状態や動きについてより詳細に把握するために、デブリと一定の距離を保ちながら物体の周りを飛行する周回観測を実施。具体的には、位置や姿勢の制御にADRAS-J搭載のLiDARとアルゴリズムを活用し、観測対象のデブリの周囲を約50mの距離を維持して飛行しながらその画像を連続して撮影しているという。【Aviation wire news】

【Astroscale提供:2024年6月にADRAS-Jによって撮影された観測対象のデブリ】