KIT航空宇宙ニュース2024WK29

海外のニュース

1.A321XLR、EASAから型式証明取得 イベリア航空が世界初就航へ

エアバスは現地時間7月19日、単通路機では世界最長の最大11時間飛行できるA321XLRがEASA(欧州航空安全庁)から型式証明を取得したと発表した。今回はCFMインターナショナル製エンジン「LEAP-1A」を搭載する機体に対する型式証明で、プラット&ホイットニー(PW)製PW1100G搭載機は今年後半に取得できる見通し。A321XLRは、単通路機A321neoの航続距離を延長した超長距離型で、2019年6月にローンチし、2022年6月に初飛行。XLR(Xtra Long Range)は「超長距離」を意味し、燃料タンクを増設することで単通路機では世界最長の航続距離4700海里(約8704キロ)を実現し、最大11時間飛行できる。最大離陸重量(MTOW)は101トン。メーカー標準座席数は2クラス180-220席、1クラスの場合は最大244席設定できる。座席当たりの燃費は、旧世代機と比べて30%改善される。これまでに500機以上の受注を獲得している。最初の商業運航はイベリア航空(IBE/IB)の機体となる見通しで、今夏の就航を計画。座席数は2クラス182席(ビジネス14席、エコノミー168席)となる。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:A321XLR型機】

2. 777X、型式証明取得へ飛行試験開始

ボーイングは現地時間7月13日、次世代大型機777Xの型式証明取得に向けた飛行試験をシアトルのボーイング・フィールド(キング郡国際空港)で始めたと発表した。777-9の飛行試験3号機が使用された。777の後継機となる777Xは、メーカー標準座席数が2クラス395席の777-8と426席の777-9の旅客型2機種、最大積載量(ペイロード)118トンの貨物型777-8Fの計3機種で構成。開発は777-9から進められている。主翼が777よりも長くなったことから翼端を折りたためるようにし、777が現在乗り入れている空港に就航できるようにした。このため、全幅は翼端を展開時は71.75メートル、地上で折りたたみ後は64.82メートルとなる。737 MAXや787で品質問題が相次いでいることから、FAA(米国連邦航空局)は777Xの型式証明についても、従来より厳格な姿勢で挑んでおり、今後の判断が注目される。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:シアトルで試験飛行を開始した777X型機】

3.GEエアロスペースは、業界が効率化を追求する中、新たにオープンファンの開発に注力

数十年にわたり、エンジニアたちはターボファンの効率を高めるために、ファンを大型化し、バイパス比(コアの周囲を流れる「バイパス」空気の量とコアを通過する空気の量の比率)を高めたモデルを開発してきた。現代のターボファンのバイパス比は 11:1 または 12:1です。しかし、今日のターボファンに内蔵されているファンは、実用的な大きさにほぼ達している。これは、さらに大きなファンから得られる効率向上が、より大きなナセルやその他の周囲の構造物によって生じる重量と抗力のペナルティによって相殺されてしまうためである。しかし、オープンファンにはナセルも周囲の構造物もない。外気の中で自由に回転するファンは、ナセルのペナルティなしに、はるかに大型化できる。オープンファンは、バイパス比を45から60が可能。また、ハイブリッド電気機能によりオープンファンの効率が高まり、発電は水素燃焼で得られる可能性がある。【Flightglobal news】

【CFMインターナショナル提供:オープンファンローターエンジンのイメージ】

4.世界的なサイバーセキュリティ障害が航空業界を襲い多くの航空機が欠航

7月19日空港や航空会社が大規模なIT障害に巻き込まれ、銀行からメディア企業まで多くの業界に影響が及ぶ中、世界中の航空旅客は遅延やフライトの欠航、チェックインの煩わしさに直面している。世界的なサイバーセキュリティ企業CrowdStrike (CRWD.O)によるソフトウェアアップデート、新しいタブを開くマイクロソフト(MSFT.O)のシステム問題を引き起こした、新しいタブを開くその結果、同社のソフトウェアを使用している航空会社では数時間の遅延が発生した。一部の旅行者には、ソフトウェアが動作しない手書きの搭乗券が発行された。世界的な航空分析会社シリウムによると、金曜日に予定されていた11万便以上の商業便のうち、世界中で5,000便が欠航となり、さらに欠航が見込まれている。比較対象として、ソフトウェアの問題が発生する前の木曜日には2,000便が欠航となった。航空業界は、航空管制局が運営する綿密に調整されたスケジュールに依存しているため、特に中断に敏感です。遅延が発生すると、空港や航空会社のスケジュールがその日の残りの時間に狂う可能性がある。【ロイター】

5.GEエアロスペース、低コストの「使い捨て」エンジンを研究

既存の推進システムに対する需要が堅調に推移する中、GEエアロスペースの防衛部門は、高出力の適応型エンジンや無人戦闘機用の小型で低コストのソリューションなど、一連の次世代技術の開発に注力している。

【Flightglobal提供:GEエアロスペースがDisposableエンジンを開発】

日本のニュース

1.航空燃料不足、ローリー配送強化や処遇改善 国交省が行動計画

国土交通省は7月19日、航空燃料の不足で海外の航空会社が地方空港への新規就航や増便などができないケースが生じていることから、今後の対応策をまとめた「航空燃料供給不足に対する行動計画」を公表した。国交省は経済産業省の資源エネルギー庁と合同で官民タスクフォースを立ち上げており、製油所からの輸送力強化など急回復するインバウンド(訪日)需要の取りこぼしを防ぐ取り組みを進める。短期の取り組みは「需要量の把握」「供給力の確保」「輸送体制の強化」の大きく三点に分けてまとめた。新規就航や増便など各空港の燃料需要を把握する仕組みを構築し、燃料の供給不足に関する調整が難航した場合の相談窓口を国交省とエネ庁に7月末まで設けている。燃料供給力の確保としては、商社や石油元売会社が空港運営会社などと連携して航空燃料を輸入し、空港の給油タンクに直接搬入。7月は成田空港向けの燃料として、アジア便300便相当の供給力を確保した。また、人手不足などで長期化している製油所の定期修繕時に他の製油所で必要分を増産することで、アジア便で週140便分相当の需要をまかなえる生産体制を実現する。輸送体制の強化は、製油所から空港へのタンクローリーによる直送を増やし、船舶輸送の強化や給油作業員の確保などを実施。石油元売各社がタンクローリーの予備車や乗務員を運送会社と調整し、地方空港向けにアジア便で週150便分に相当する月間1万5000キロリットル相当の配送力を確保する。2025年度以降を見据えた中長期的な取り組みとしては、「供給力の確保」と「輸送体制の強化」を重視。供給力は、製油所や油槽所にある既存タンクをジェット燃料用のタンクに転用するほか、空港のジェット燃料タンクの容量拡大など改善策を検討して対策を講じる。輸送力は、ジェット燃料専用ローリーを増車する必要性の検討や船舶の大型化、老朽化した荷役設備の更新、乗務員や船員、給油員など人材の処遇改善も重要課題として官民で検討を進める。官民タスクフォースでは、燃料不足が改善しているかなどを今後年4回程度ペースでモニタリングを続けていくという。【Aviation wire news】

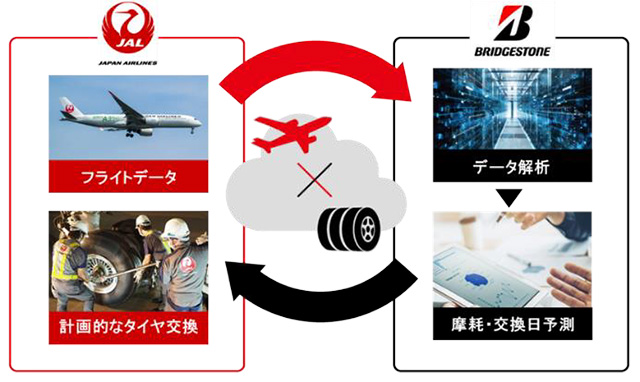

2.JALとブリヂストン、A350でもタイヤ摩耗予測 対象機拡大、交換作業を“計画業務”に

日本航空とブリヂストンは7月17日、タイヤ摩耗予測技術を活用した計画的なタイヤ交換の対象機材を5月から拡大したと発表した。JALグループで地域路線を担うジェイエア(JAR/XM)の機材に加え、新たにエアバスA350-900型機などの大型機も対象としている。両社は2020年5月から、ジェイエアのエンブラエル170(E170、1クラス76席)とエンブラエル190(E190、2クラス95席)を対象に、摩耗予測技術を活用した計画的なタイヤ交換オペレーションを開始した。これまでの運用でタイヤ交換業務の効率化や、タイヤ・ホイールの在庫平準化・削減を実現。CO2(二酸化炭素)の排出量削減のほか、タイヤ交換を計画業務としたことで、整備士の残業削減などにもつながったという。航空機用タイヤは、機体の速度と重量を支えながら離着陸を繰り返すため、数百回離着陸するごとに新しいタイヤに交換する必要があるが、機体や空港など使用環境により摩耗の進展速度が異なる。そのため計画的な交換時期を予測しにくく、突発的な交換や交換時期が集中してしまうなど、これまでは非計画業務となっていた。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供】

3.JAL、ENEOSから輸入SAF調達 国内で供給網構築、脱炭素化へ加速

日本航空とENEOSは、代替航空燃料「SAF(サフ、持続可能な航空燃料)」の売買契約を締結したと7月12日に発表した。ENEOSは国内石油元売としてSAFを初輸入し、JALへ供給する。両社は国内でのSAF早期普及を目指し、航空業界の脱炭素化を共同で進める。航空業界では、国際線のCO2(二酸化炭素)排出量を2050年までに実質ゼロとする目標を掲げ、今年以降の排出量を2019年比で15%削減を目指している。JALは現在の中期経営計画で、SAFの利用目標を2025年度に全燃料搭載量の1%、2030年度に10%としている。航空業界の脱炭素化への加速には国産SAFの普及促進が重要なことから、JALとENEOSは今回の契約に合意した。またJALは全日本空輸らと、SAFの国産化を目指す有志団体「ACT FOR SKY(アクトフォースカイ)」を2022年3月2日に設立。ENEOSも参画し、国産SAFに直接関与し、供給網構築の主体となる「ACT Member」に名を連ねている。IATA(国際航空運送協会)が発表したSAF年間生産量予測によると、今年は前年の3倍にあたる19億リットル(150万トン)に達する。一方、全世界が今年必要とする年間航空燃料需要の0.53%にとどまっており、2050年までのCO2排出実質ゼロを実現するためには、各国の政府がSAF普及に向けた政策を講じる必要性があると訴えている。【Aviation wire news】

4.ANAと豊田自動織機、国内空港初のトラクター無人運転 羽田で試験運用、25年実用化へ

全日本空輸と豊田自動織機は、自動運転トーイングトラクター(牽引車)による試験運用を、7月1から19日まで羽田空港の制限区域で実施している。国内空港では初となる完全無人運転の「自動運転レベル4」の試験で、2025年中の羽田空港での無人搬送の実用開始を視野に入れ、グランドハンドリング(グラハン、地上作業)の省力化・自動化を目指す。今回の試験運用では、自動運転のトーイングトラクターが貨物コンテナを牽引した状態でのレベル4の自動走行を検証。新たに開発した運用システムと組み合わせ、国内線第2ターミナルの63・64・65番スポットと、東貨物上屋を結ぶ片道約2キロを時速最大15キロで走行し、駐機場内や貨物上屋前でのオペレーション上の課題の抽出する。使用する自動運転トーイングトラクターは豊田自動織機が開発した車両で、自己位置推定や障害物検知システムを高性能化・冗長化し、空港内の環境や条件変化に対応できるようにした。また、新システム「FMS(Fleet Management System)」を新たに開発し、車両の運行管理や車両搬送指示、現場スタッフの作業項目などの情報を一元化。レベル4の自動走行では高い安全性が求められることから、異常が発生した場合に迅速に対応できるよう車両周囲の状況を把握する遠隔監視機能も搭載する。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:豊田自動織機が開発した国内空港初の無人トラクター】

5.岩谷技研、ガス気球による有人飛行試験で高度2万m強の成層圏に到達

岩谷技研は、7月17日に北海道十勝地方にてフリーフライト有人飛行試験を行い、気球による有人飛行で過去最高となる最大到達高度2万816mの成層圏に到達したことを発表した。岩谷技研では、高高度ガス気球に気密の有人キャビンを備え付け、成層圏の高度1万8000~2万5000mを飛行し、地球と上空の宇宙空間を船内から遊覧することが可能な「宇宙遊覧フライト」の実現を目指し、キャビンなどの開発を進めている。このフライトは、特別な訓練や宇宙服などの装備が必要なく、誰でも気軽に宇宙遊覧が可能となることを特徴としている。有人宇宙遊覧プロジェクトは2020年7月に始動し、2022年2月に福島での有人係留飛行試験(この時の高度は30mで、T-5キャビンが使用された)以降、徐々に高度を上げながら毎月のように北海道内を中心に飛行試験を実施。2023年11月からは2人乗りのキャビン「T-10タイプ」を投入して試験を実施し、2024年6月にはパイロット1名の有人自由飛行試験で高度1万555mという対流圏と成層圏の境目の高さにまで到達していた。そして7月17日に行われた試験は、「宇宙遊覧フライトで使用するものと同型のキャビンおよび生命維持装置の成層圏低圧環境下での運用試験および自社気球による高度2万m付近の高度帯への到達実証」を目的として、北海道士幌町から午前2時40分に離陸。今回は、今後商業運航で使用する機体と同型の2名乗り与圧キャビン(T-10-X)を使用し、前月のおよそ2倍となる最高高度2万816mの成層圏に到達した。その後、気球は午前7時36分に無事に北海道帯広市に着陸。今回の試験は時間で5時間弱、距離にして約40kmの飛行となった。 【マイナビニュース】

【マイナビニュース提供:高度2万メートルに到達した岩谷産業の有人気球キャビン】