KIT航空宇宙ニュース2025WK20

海外のニュース

1. 777X、試験4号機がフライト 唯一の客室試験機

ボーイングは、開発中の次世代大型機777Xの飛行試験4号機による飛行試験を実施した。4機ある飛行試験機がすべて活動状態となるのは2021年末以来となった。4号機は現地時間5月7日に、米ワシントン州シアトル近郊のエバレット工場に隣接するペインフィールド空港を離陸して飛行試験を実施。4号機は旅客機としての内装を施した唯一の試験機で、環境制御システムや騒音測定など、キャビン関連の試験に用いられる。ボーイングは、ほかの3機による初期段階の試験を優先するため、4号機を一時的に保管していた。数カ月に及ぶ整備や構成変更作業を経て、再び飛行試験に投入された。現在はFAA(米国連邦航空局)の型式証明取得に向けた飛行試験を北米各地やカリブ海などで実施しており、ピュージェット・サウンド周辺に加え、モンタナ、ニューメキシコ、オクラホマ、テキサス、ワシントン東部、キュラソーなどで活動。これまでに1400回超の試験飛行と、約4000時間の飛行実績を積み重ねている。777の後継機となる777Xは、メーカー標準座席数が2クラス395席の777-8と426席の777-9の旅客型2機種、最大積載量(ペイロード)118トンの貨物型777-8Fの計3機種で構成。3月31日時点の受注残は521機で、初納入は2026年を予定している。日本では全日本空輸を傘下に持つANAホールディングスが777-9を18機、777-8Fを2機発注済み。開発は777-9から進められており、航続距離は7295海里(約1万3510キロメートル)。現行の777-300ERと比べて燃料消費量とCO2(二酸化炭素)排出量を20%削減できるとしている。エンジンはGE製GE9Xを採用している。【Aviation wire news】

【Boeing社提供:試験飛行の為、ペインフィール度空港を離陸する「B777X」4号機】

2. ホライゾン・エアクラフト、eVTOL機「X7」の前方飛行への移行試験で節目を達成

カナダに拠点を置き、世界初となるハイブリッドeVTOL機の開発を進めている先進的な航空宇宙エンジニアリング企業、ホライゾン・エアクラフト社は、2025年5月15日、Cavorite X7機の大型試験プロトタイプが初の完全翼飛行移行を達成し、垂直飛行から前進飛行への移行に成功したと発表した。これは、あらゆるVTOL(垂直離着陸)機の開発における大きなマイルストーンとなる。H・G・ウェルズの1901年の小説『月世界最初の人類』に登場する架空の重力に逆らう物質にちなんで名付けられたCavorite X7は、従来の航空エンジンとバッテリー駆動の翼面ファンを組み合わせたハイブリッドeVTOL機です。前進翼の主翼と、前部胴体には小型の水平カナード型安定翼が取り付けられている。機体後部にはツインブームの垂直安定翼を備え、操縦士1名を含む最大6名の乗客を収容できるモノコックキャビンを備えている。 Cavorite X7と現在開発中の他のeVTOL機との主な違いは、他のeVTOL機では露出したローターが垂直方向の推力の主源であるのに対し、Cavorite X7では後退翼構造内に埋め込まれた電動の隠しファンによって垂直方向の揚力を得ている点です。このシステムは、同社が特許取得済みの「HOVR Wing」設計と呼んでいます。同社によると、この独自の「ファン・イン・ウィング」設計は、ヘリコプターの機敏性と汎用性と、従来型航空機の速度と強度を兼ね備えている。同社の声明によると、Horizon Aircraftの特許取得済みファン・イン・ウィング技術は、「最新の電動モーターとバッテリーの利点を活用した実証済みの技術に基づいており、よりシンプルで安全、そして効率的な飛行を可能にする次世代eVTOLシステムを実現します。最大250mphの飛行速度と、燃料残量で500マイル以上の航続距離を誇るハイブリッド電気式Cavorite X7は、新興の地域航空モビリティ(RAM)市場において破壊的な存在となることを目指しています。」となっている。Cavorite X7は、最大250ノット(時速450キロメートル)の巡航速度で最長500マイル(800キロメートル)のステージ飛行が可能で、垂直飛行モードでは最大680キログラム(1,500ポンド)のペイロードを搭載できる。滑走路を使用して離着陸を行う、純粋な通常飛行モードでは、最大815キログラム(1,800ポンド)のペイロードを搭載できる。機体の最大総重量は2,500キログラム(5,500ポンド)とされている。 Horizon の初のフルウィング移行飛行からわずか数日後、英国を拠点とする eVTOL 開発企業のVertical Aerospace 社は、現在開発中の本格的な eVTOL 機では実現できない長距離性能を eVTOL 機が提供できる必要があることを認識し、新しいハイブリッド版の VX4 eVTOL 機でハイブリッド分野で Horizon に加わることを発表した。【Aero Time】

【Horizon Aircraft社提供:ハイブリットeVTOL機「CavoriteX7」】

3. ファントム3500は超効率的な遷音速飛行を目指す

超効率的な遷音速旅客機が実現できるなら、窓なんて必要ありません。オットー・アビエーションのファントム3500ジェット機は、窓を廃止し、超層流構造を採用することで軽量化と燃料消費量の削減を図っているようです。航空機の胴体は継ぎ目のない円筒形であるのが理想で、窓を設けると機体構造の完全性が損なわれ、応力が集中する弱点が生じます。また、重量も増加し、燃費も低下する。さらに、窓は機体表面の空気の流れを阻害し、抗力を増加させるという問題もある。オットー社のCelera 500Lプロペラ駆動プロトタイプとダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームによる飛行試験に基づき、ファントム3500は持続層流によって燃料効率を35%向上させることを目指している。持続層流とは、機体構造を設計し、翼、胴体、尾翼上を空気が滑らかに平行に流れるようにすることです。これは、トランプが互いに滑らかに滑るように、隣接する層間の混合を最小限に抑えた滑らかな層流です。つまり、空気流は機体に接触することなく、ほとんど、あるいは全く摩擦なく滑っていくのです。これを達成できれば、特にマッハ0.8からマッハ1.2の遷音速域で、抗力の減少、同じ性能で燃料消費量を減らしながらの燃料効率の改善、航続距離の延長、速度の向上、エンジンと構造フレームの軽量化、乗り心地の向上などが実現できる。【NEW ATLAS】

【Otto Aviation提供:窓なし設計のファントム3500想像図】b

4. 米国、排出量の多い「超音速」航空機の合法化を推進

米国上空での超音速飛行禁止を撤廃する法案は、燃料を大量に消費するジェット機の需要を12機程度から240機にまで増やす可能性がある。連邦議会の両院議員は、民間航空機が米国上空を音速を超えて飛行することを禁じる半世紀前の規制の撤廃を目指している。「超音速航空近代化法」は、ユナイテッド航空、日本航空、そして人工知能企業OpenAIの億万長者CEOサム・アルトマン氏の支援を受ける航空機製造の新興企業Boom Supersonicの潜在的市場と排出量を大幅に拡大する可能性がある。2003年にコンコルドがニューヨークとロンドン間の飛行を停止して以来、商業用の超音速機は運航されていない。しかし航空アナリストは、ブームが開発中のジェット機は、現在運航されている商業用航空機に比べて、乗客1人当たり少なくとも2倍の燃料を消費すると推定している。この法案は、連邦航空局(FAA)に対し、法案成立後1年以内に、米国上空における非軍事関連の超音速飛行を禁止する1973年の規制を廃止または改正するよう命じるもので、具体的には、FAAに対し、「ソニックブームが米国内の地上に到達しないような方法で航空機を運航する限り、マッハ数1を超える」民間航空機による米国領空での飛行を許可するよう求めていいる。【Scientific American】

【Boom社提供:Boom社が開発中の小型超音速旅客機】

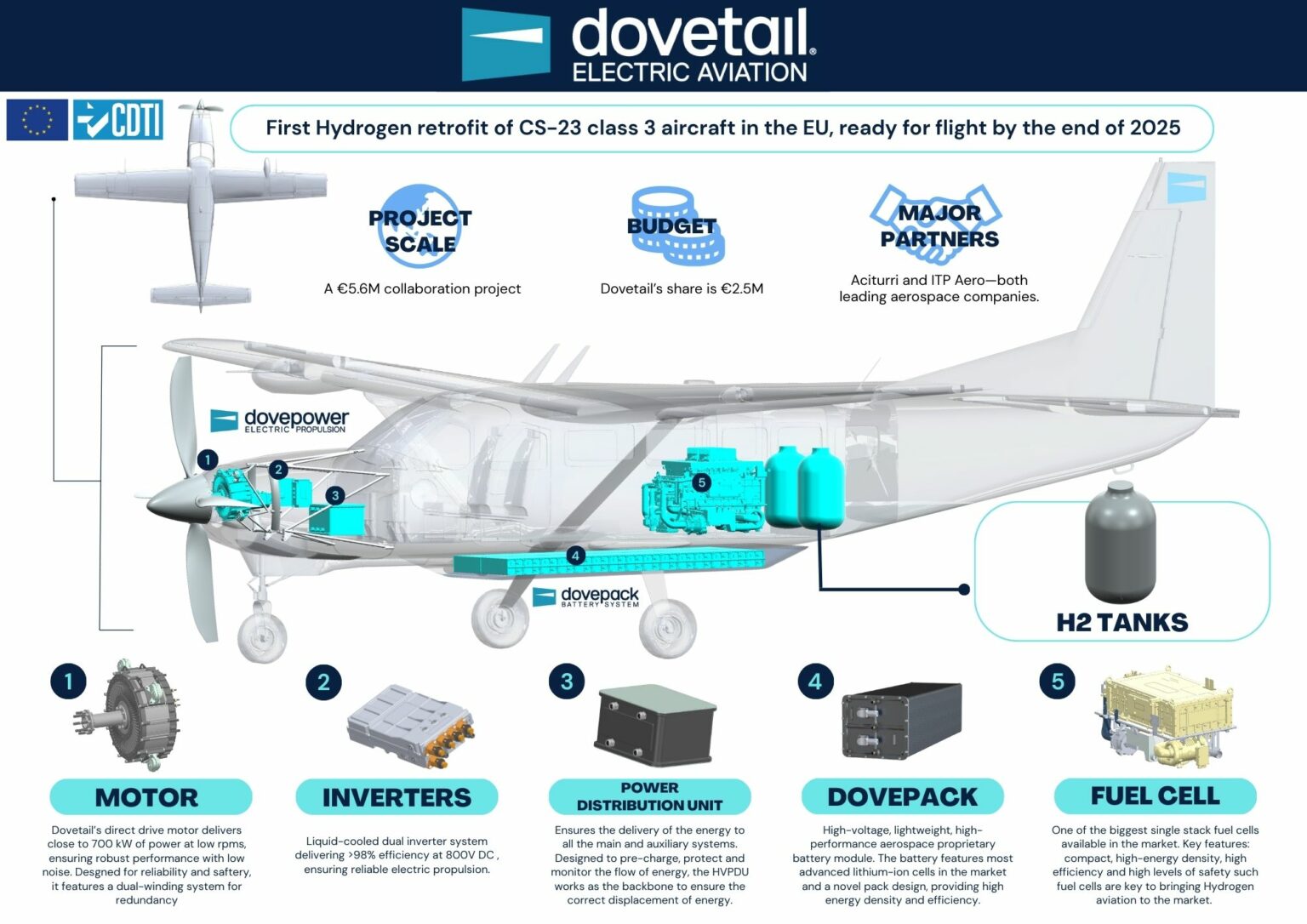

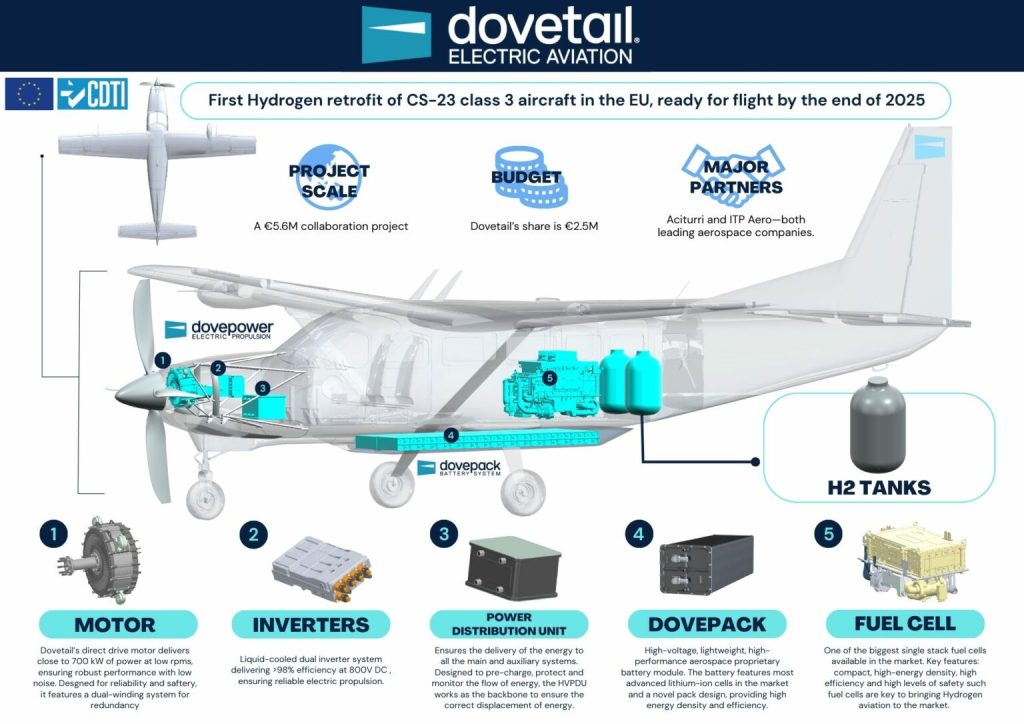

5. ダブテイル・エレクトリック・アビエーション、科学イノベーションミッションプログラムから資金を獲得し、初の改修対応ゼロエミッション航空機を開発

Dovetail Electric Aviationは、CDTIが運営する権威あるスペイン科学イノベーションミッションプログラムから資金を獲得しました。これは、地域航空の脱炭素化に向けた重要なマイルストーンとなる。この資金は、Dovetail独自のバッテリーと電動推進システムを含む、EUで初となるCS-23航空機の水素電気によるReady to Fly改修Kitの開発と統合を支援し、商業的に実現可能で持続可能な航空世界への移行を加速する。この取り組みにより、Dovetail Electric Aviation は 560 万ユーロの共同プロジェクトの一環として、250 万ユーロの予算の大部分を賄う助成金を受け取ることになる。このプロジェクトでは、様々な電源に適応できるよう設計されたモジュール式電気推進システムを実現する。Dovetail独自のバッテリーシステム(DovePack)を活用してバッテリー電力のみで稼働することも、水素燃料電池と組み合わせて航続距離を延ばしながらゼロエミッションを維持することも可能になる。この取り組みの一環として、DovetailとAciturriは、CS-23航空機(レベル3以上)向けに、初の商用規模のレトロフィット対応電動パワートレインを統合・試験を行う。Dovetailが開発したこの技術は、航空機運航会社にスケーラブルで費用対効果の高いソリューションを提供し、保有機を電動推進に移行させることで、地域航空に革命をもたらす。l【Dovetail electric Aviation】

【Dovetail electric Aviation社提供:電動化改修モジュールの概念図】

6. 運航会社RVL Aviationが英国で世界初のゼロエミッション機による貨物サービスを開始

ZeroAviaは本日、 RVL Aviationとの契約を締結したことを発表した。この契約により、RVLはZeroAviaの水素電気式ゼロエミッションZA600パワートレインを搭載したセスナ・グランドキャラバン208B型機を運航することになる。エンジン、機体、および予定されている運航サービスの認証を取得し、すべての改修および訓練作業が完了した時点で、英国諸島内での飛行が開始されれる。RVLとZeroAviaによる分析では、ZA600搭載のセスナ・キャラバンは、既存の運航要件を満たしながら、運航による気候への影響を実質的に排除できることが確認された。現在、世界中で貨物路線を運航している航空機は1,000機近くあり、将来的にはZA600パワートレインで稼働する可能性がある。今回の契約は、セスナ・キャラバン208Bという1機種の航空機に焦点を当てており、RVLはゼロエミッション専門企業のMONTEと航空機リース契約を締結している。両社は、初期運用の成功に基づき、成長を続けるRVLネットワークにおいて、更なる小型ターボプロップ機の運航機会を模索するとともに、技術と運航条件が許せば、他の事業にもこの技術を拡大していく予定です。RVLアビエーションは、40年以上の経験を持つ専門航空サービスプロバイダーです。ZeroAviaの水素電気パワートレインは、燃料電池で水素を用いて発電し、推進装置を回転させる電動モーターに電力を供給し、副産物として水のみが残る。分析によると、燃料電池推進への切り替えにより、温暖化ガスの排出を全体で約90%削減できる可能性がある。さらに、水素電気推進は、メンテナンスの必要性が低く、大規模運航における燃料費も低いため、運航コスト全体を削減できる。 【ZeroAvia】

【ZeroAvia提供:水素燃料パワートレインZA600を搭載した電動セスナキャラバン208B型機】

日本のニュース

1. HAC、2年ぶり新卒採用 業務企画職26年度入社

日本航空グループで丘珠空港を拠点とする北海道エアシステムは5月16日、業務企画職の2026年度新卒採用を実施すると発表した。事務系と技術系で、2年ぶりの新卒採用となる。採用数は若干名で、2026年3月までに4年制大学、大学院を卒業・修了している人が対象。入社予定日は2026年4月1日で、札幌市内に居住か居住可能なことなどが条件になる。業務企画職(事務系)は経営企画や人事、財務、広報、IT企画など、技術系は運航管理補助や生産管理、運航技術などを担う。選考などの詳細は、HACの採用ウェブサイトで案内している。【Aviation wire news】

2. JAL、業務企画職のインターン募集 データサイエンスなど3プログラム

日本航空は5月16日、業務企画職のインターンシップの募集を始めた。データサイエンスと総合体験、エアラインエンジニアの3プログラムを用意する。業務体験を通じ、自身のキャリアを考えるきっかけを提供する。対象は4年制大学、大学院、高等専門学校専攻科に在籍している人。各プログラムではグループワークや社員との交流を通じ、JALの社風を体験できるとしている。また、社員から参加者へのフィードバックも予定する。【Aviation wire news】

3. NCA、運航データ「見える化」で燃費改善 仏SkyBreathe日本初導入

日本貨物航空は、CO2(二酸化炭素)排出の削減など運航データの「見える化」につながる仏OpenAirlines(オープンエアラインズ)社のソフトウエア「SkyBreathe(スカイブリーズ)」を導入する。NCAは燃料使用量の適正管理と運航効率向上の両立を進めており、SkyBreatheの導入はその一環となる。日本でSkyBreatheを導入するのはNCAが初めてで、NCAとOpenAirlinesの両社は5月13日に在日フランス大使館で調印し、概要を説明した。SkyBreatheは、機体から取り出したビッグデータをAI(人工知能)が計算するソフトウエアで、CO2排出削減と燃料コストの削減につながるデータを航空会社に提供。同ソフトを活用することで、最大5%の燃料削減効果が期待できるという。OpenAirlinesのシニアバイスプレジデントを努めるステファン・ニテンバーグ氏はSkyBreatheについて、3種類の異なるデータを解析すると説明する。飛行中すべての操作と、機体がどのように運航されているかを記録する「ブラックボックス」、航空各社の運航計画が記録される「プランニングシステム」、パイロットや路線、機体の情報が記録される「スケジュール」の3つを取得後に、解析用のデータを作成する。データは計算に使える「フリー」の状態にし、AIを活用して計算。機体がどれだけの燃料を消費しているのかを算出する仕組み。算出したデータから燃料の節減量などを数字で可視化し、航空会社へ提供する。現在までに世界70社以上の航空会社が導入しており、2024年は年間で55万5000トンの燃料を削減し、175万トンのCO2排出を抑制。6億1400万米ドル(約907億4900万円)の経費削減につながったとしている。【Aviation wire news】

4. スカイマーク、自社養成パイロット10人採用=26年度

スカイマークは5月12日、2026年度入社の自社養成パイロット訓練生採用の詳細を発表した。採用人数は約10人で、15日午後1時からエントリーを受け付ける。応募は6月2日締切。2024年4月から2026年3月までの間に、4年制大学か大学院(修士課程)を卒業・修了した人か、卒業・終了見込みの人が応募できる。学部学科は問わない。心身ともに健康であり、航空業務に支障がないこと、各眼の裸眼・矯正視力が0.7以上、両眼で1.0以上あること、各眼の屈折度が±4.75ジオプトリー内であることなどが条件となる。入社時期は2026年4月1日か、会社の指定する時期。2023年度以降に、自社養成パイロット訓練生の採用試験で不合格だった人は再受験できない。エントリーシートの提出は、ウェブサイトで受け付ける。提出後は書類選考、グループ面接、個人面接・英語面接、身体検査、飛行適適性検査、最終面接を経て採用となる。【Aviation wire news】

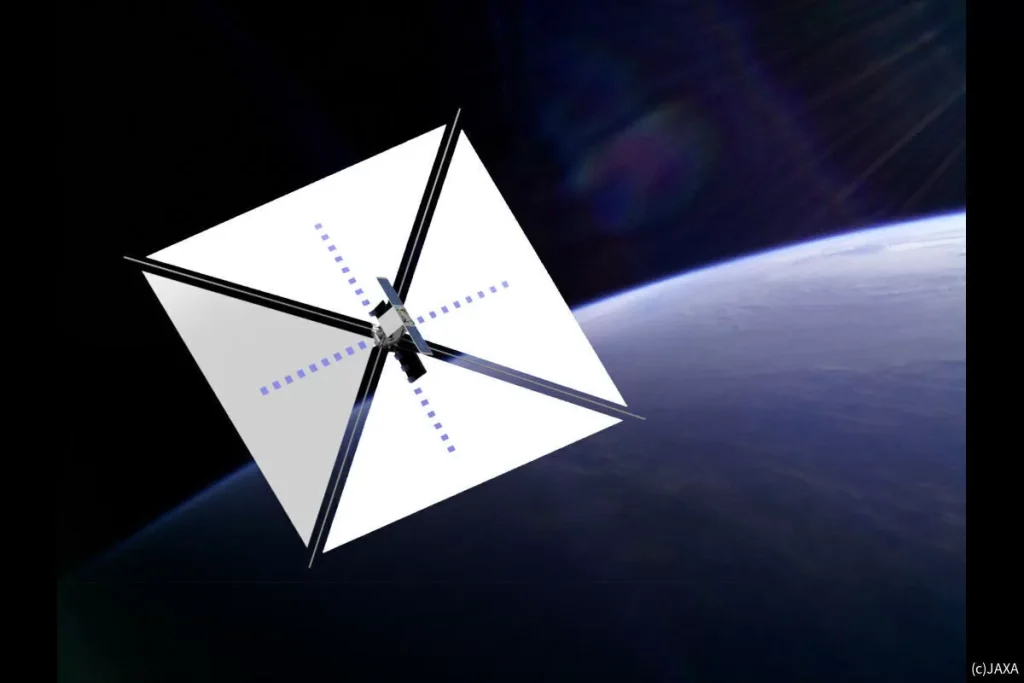

5. JAXAがソーラー電力セイル実証機「IKAROS」の運用を停止 – 15年間の運用が終了

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2010年5月21日に金星探査機「あかつき」と相乗りで打ち上げられ、ソーラーセイルおよびソーラー電力セイルの実証に初めて成功した小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」について、2015年5月に5回目の冬眠モードに入って以降、信号の確認ができない状況が続き、発見できる可能性は低いと判断されたことから探索を終了することとし、停波運用を実施して運用を終了したことを発表した。「IKAROS」は、ソーラーセイルおよびソーラー電力セイルの実証に成功し、全ミッションを達成。その後、2011年12月に推薬がほぼ枯渇して姿勢制御が困難となったことから、太陽電池による発生電力の不足が生じるようになった。そのため、大部分の期間において機器がシャットダウンとなる「冬眠モード」で過ごし、短い期間だけ稼働する「冬眠モード明け」を繰り返す形で運用が続けられていた。この冬眠モード明けに「IKAROS」からの電波を受信するには、冬眠モード期間中の軌道および姿勢運動を正確に予測する必要がある。それまでの冬眠モード明けに「IKAROS」を探索して発見することで、この運動予測モデルの妥当性が検証され、その精度の向上が図られてきた。その後、2015年3月に4回目の冬眠モードから明けた状態にあると予想されたことから、運動予測モデルに基づく探索を行った結果、同年4月23日に「IKAROS」からの電波受信に成功。この時点では地球から約1億2000万kmの距離に位置し、太陽の周囲を約10か月で公転しており、その軌道上の約7か月間が冬眠モードとなる状況だった。そして、2015年5月21日に電波を受信できなくなったことから、事前に予測されていた通りに5回目の冬眠モードに移行したと判断された。最後に電波を受信した時点では、地球からの距離は約1億1千万km、太陽からの距離は約1億3千万kmで、この時点で異常は確認されていなかったという。5回目の冬眠モード明けは2015年の冬と予測されていたものの、その後「IKAROS」からの電波を受信することはできず、継続的な探索が続けられてきた。しかし今回、今後の電波受信の見込みは極めて小さいと判断されたため、運用を終了することが決定された。【マイナビニュース】

【JAXA提供:超小型ソーラーセイルによる姿勢・軌道統合制御実証「PIERIS」のイメージ】

6. 「はやぶさ2」異常原因は姿勢制御装置の停止。姿勢立て直しエンジン再稼働へ

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小惑星探査機「はやぶさ2」で発生していた異常の原因について、「姿勢制御に用いる装置の一部停止」だったと明らかにした。再び使用可能な状態であり、5月中に姿勢を立て直してイオンエンジンの運用も開始予定だという。JAXAのはやぶさ2公式Xアカウント(@haya2_jaxa )が、5月9日に明らかにしたもの。同アカウントでははやぶさ2が何らかの異常を検知し、安全に最低限の運用を継続するための制御モード「セーフホールドモード」に移行していたことを4月2日に報告していたが、1カ月ぶりの続報で異常の原因と現状を明らかにしたかたちだ。JAXAでは、同機がセーフホールドモードに移行した原因を調査した結果、姿勢制御に用いる「リアクションホイール」(RW)と呼ばれる装置4台のうち、1台の回転が止まっていることが判明。装置が再び使用可能な状態であると確認できたことから、RWを再起動して姿勢を立て直し中。その後、イオンエンジンの運用も開始する予定だ。JAXAは同アカウントで、「探査機は10年以上使用しており、今後もこのようなことがあるかもしれないが、大事に運用していく。引き続き、温かく見守っていただきたい」と呼びかけている。はやぶさ2は、2019年に小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルを、2020年に地球へ持ち帰った。現在も航行中で、2026年7月には小惑星2001 CC21「トリフネ」(Torifune)のフライバイ探査を行うことが決まっている。【マイナビニュース】

【JAXA提供:「はやぶさ2」の実物大模型】