KIT航空宇宙ニュース2025WK40

海外のニュース

1. 米海軍、空母運用のための海水ジェット燃料変換システムの開発に資金提供

米海軍は、一見するとほとんど錬金術のように聞こえる、海水をジェット燃料に変えるという新たな科学プロジェクトの研究に資金を提供している。それはSFのように思えるかもしれないが、国防総省の海軍研究所は艦上での燃料合成が可能になると考えており、その技術の実用化を模索するための研究開発資金を提供している。効果が実証されれば、海水から燃料への転換プロセスは海軍の物流を効率化し、ワシントンにとって新たな重要な戦術的・戦略的可能性を切り開く可能性がある。8月、海軍は海水から二酸化炭素と水素を抽出してジェット燃料を合成するプロセスを実験しているテキサス州の企業と940万ドルの契約を交わした。シードラゴン・エナジー社によると、海水には大気中の約140倍の濃度の二酸化炭素が含まれているという。水は水素2と酸素1で構成されている。シードラゴンは、ジェネシスプロジェクトと呼ばれる取り組みの下、海水からこれらの原材料を抽出し、JP-5に相当する燃料に変換するシステムを開発している。このプロセスは、農産物から持続可能な航空燃料(SAF)を精製するプロセスとほぼ類似している。このプロセスを現実世界で実現可能にするには、効率性が鍵となる。2014年にスミソニアン誌に掲載された報告書によると、当時利用可能な技術では、抽出・精製プロセスの効率が100%であると仮定した場合、378,541リットル(10万米ガロン)の燃料を製造するのに約900万立方メートル(3億1,800万立方フィート)の水が必要になると指摘されている。【Flightglobal news】

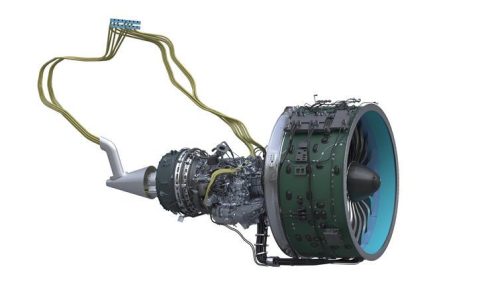

2. Beyond AeroがBizjet水素推進システムをデモ

フランスのスタートアップ企業Beyond Aeroは、計画中のBYA-1ビジネスジェット向けに開発中の水素電気推進システムが技術成熟度レベル6(TRL6)を達成したと発表した。水曜日、このフランスのスタートアップ企業はトゥールーズ本社でこのパワートレインの実物大の実機を披露した。ビヨンド・エアロによれば、同社は8人乗りモデルの予備設計レビューの作業が続く中、推進システムの最適化も引き続き進めていくとのことで、同社は2030年の市場投入を目指している。同社は予備設計レビューと詳細設計レビューをいつ完了する予定か、またすべての主要システムを最初の実物大プロトタイプに統合する準備がいつ整うかについては明言を避けた。トゥールーズにある水素電気パワートレイン研究所は、燃料電池メーカー3社のハードウェアを用いて3つの代表的なチャネルを再現しており、総容量は1,200キロワットです。さらに、この施設は、700気圧の圧力で水素ガスを圧縮、充填、貯蔵、使用できるタイプIVタンクを備えており、同社によれば、運用可能な規模に安全に拡張できるとのことです。ビヨンド・エアロはまた、ユニバーサル・ハイドロジェンの知的財産、飛行データ、および資産を買収したと発表した。ユニバーサル・ハイドロジェンは、地域型航空機の水素電気推進への転換計画を完了するための資金が枯渇し、2024年半ばに倒産した。同社は現在、同社の全特許ポートフォリオと、電動ターボコンプレッサーを含むテストベンチ部品を管理していると述べている。また、ユニバーサル・ハイドロジェンの元エンジニア数名を採用した。推進システムに貢献するパートナーには、エネルギー変換用のNM20プラットフォームを提供したEKPO Fuel Cell Technologies社と、燃料電池システムの設計を支援したFEV Aerospace社が含まれる。BrightLoop Converters社はDC-DCコンバータを提供し、AVO社はTRL6キャンペーン用のテストセンターインフラを提供した。欧州航空宇宙グループの子会社であるエアバス・プロテクトは、機能ハザード評価やセーフティケースを含む安全性分析および認証サービスを通じて、このプロジェクトを支援した。ダッソー・システムズは、航空機とパワートレインのバーチャルツインを作成した。2020年12月に設立されたビヨンド・エアロ社によると、BYA-1は6人の乗客を乗せ、最長800海里まで飛行できるという。同社はAINに対し、トゥールーズで同機の潜在顧客数社による現地視察を実施したと語った。【Aviation International News】

【Beyond Aero提供:開発中の水素エネルギー推進ビジネスJet「BYA-1」想像図】

日本のニュース

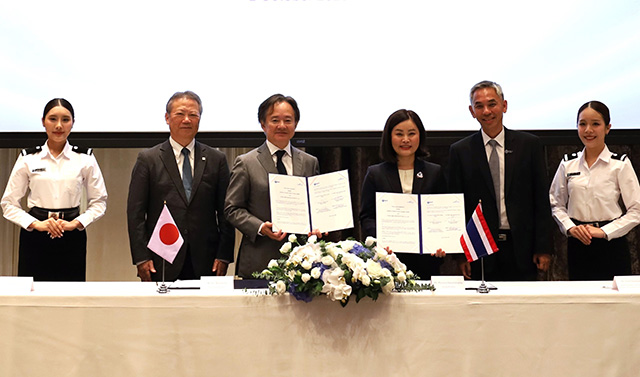

1. 中部空港、タイ空港公社と姉妹協定

中部空港(セントレア)を運営する中部国際空港会社(CJIAC)は10月3日、バンコクのスワンナプーム国際空港やドンムアン国際空港などを運営するタイ空港公社(AOT)と、現地時間2日に姉妹空港協定を締結したと発表した。中部地域とタイ各地の交流拡大や発展などを目指す。中部空港の連携協定締結は海外8空港目で、姉妹空港としては3空港目となる。姉妹空港協定では、経営・実務レベルでの定例会合や空港運営での情報交換、需要拡大への広報・宣伝、人材交流や相互関心分野での研究で提携する。2日にバンコク市内で行われた調印式には、CJIACの籠橋寛典社長とAOTのパヴィナー・ジャリヤティティポン社長代行らが出席した。中部空港の連携協定締結は、AOTで8空港となった。直近では中国・山東省煙台市の煙台蓬莱国際空港と戦略的パートナーシップ協定を今年5月に締結している。姉妹空港は3空港目で、これまで独ミュンヘン空港とベトナム空港公社(ACV)と締結済み。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:署名した姉妹空港締結書を掲げるCJIACの籠橋社長(中央左)とAOTのパヴィナー・ジャリヤティティポン社長代行(中央右)】

2. ANA、就活生向け冬イベント パイロットやCAも

全日本空輸は10月1日、学生向けのイベント「ANA Winter Event」の募集を始めた。職種別に内容を分けて開催する。対象は自社養成パイロット訓練生の「運航乗務職」や客室乗務員の「客室乗務職」、グローバルスタッフ職(旧総合職)などで、業務内容や社風、働き方への理解を学生に深めてもらう。グローバルスタッフ職は、10月22日正午まで参加者を募集し、12月中旬以降に5日間の日程で開催する。前半2日間はオンライン、後半3日間は対面形式で、職場見学や社員との対話を交えながら、各分野の実務に触れる。テーマは「Design your flight path(オペレーション、ビジネスマーケティング、コーポレート)」「Explore the Engineer(整備技術、運航技術)」「Unlock ANA’s DX(IT・データ)」「Lead Corporate Strategy(経理・財務・IR)」の4領域で、選考を行う。自社養成パイロット向けイベントはオンラインで、11月以降に2段階形式で実施。「STEP I」は原則全員が参加でき、夏にも開催された内容を再編したもの。「STEP II」は選考制で、ANAのパイロットとしてのキャリアを深める内容となる。募集は10月1日から開始し、イベントごとに締切が異なる。客室乗務員向けのイベントもオンライン形式で、10月末以降に順次開催する。夏に実施した「Online Summer Meeting」と同様の内容で、参加申込は各回の開催日3日前まで受け付ける。参加者には秋以降に開催予定の対面イベントの案内も行う。いずれも詳細はANAの採用サイトに掲載。このほか、ANAグループ各社でも、航空機整備や空港地上支援、貨物・物流事業などに関するイベントを順次開催する予定で、詳細は各社の採用ページで案内している。【Aviation wire news】

3. ANAと米Joby、空飛ぶクルマのデモ飛行 万博で12分飛ぶ

全日本空輸を傘下に持つANAホールディングス(ANAHD)は9月30日、日本では「空飛ぶクルマ」と呼ばれるeVTOL(電動垂直離着陸機)のデモ飛行を、大阪・関西万博の会場で実施した。トヨタ自動車(7203)が出資する米Joby Aviation(ジョビー・アビエーション)が開発中のeVTOL「Joby S4」(登録記号N542JX)を使い、万博会場西側の上空を12分48秒飛行した。ANAHDでは、2027年度以降に「エアタクシー」として実用化を目指す。Joby S4は電動航空機で、6つのローターを使ってヘリコプターのように垂直に離陸し、空中でローターを上向きから前向きに変え、プロペラ機のように水平飛行できる。パイロット1人と乗客4人の最大5人が搭乗でき、最高時速は200マイル(320キロ)、航続距離は160キロで、FAA(米国連邦航空局)による型式証明の審査は、5段階中3段階目まで完了している。ANAHDによると、第3段階まで完了している企業は、米国では初めてだという。30日のデモフライトでは、ANA塗装を施した機体を使用。万博会場にあるeVTOLの離着陸施設「EXPO Vertiport」を離陸し、会場西側の海上を翼で揚力を得る完全遷移状態で水平飛行を披露した。午前11時9分に離陸し、高度400フィート(120メートル)を170キロで飛行し、午前11時22分に同施設へ着陸した。ANAHDとJobyは8月に、日本でのエアタクシーサービスの実現に向けて、合弁会社設立の検討を開始したと発表。2027年度以降、首都圏では東京都心と成田空港や羽田空港などを結ぶサービスを視野に入れており、その後は関西圏、中部圏、地方都市、離島などへの展開も検討している。ANAHDによると、都心から成田空港へ向かう場合、電車やタクシーであれば1時間から1時間30分程度かかるが、エアタクシーなら約15分で着くという。ANAHDの芝田浩二社長は「都心から成田までタクシーなら3万円、4万円かかる。スピードの競争優位はあるが、10万円、20万円だと厳しいだろう」と、地上交通網の価格帯も念頭に運賃設定を検討していく姿勢を示した。事業規模として、将来的には100機以上のeVTOL導入を検討。商業運航を始める段階の機材数について、芝田社長は「成田だけであれば2機程度で十分だろうが、事業として考えると5機から10機は必要になるだろう。(事業化に必要な機材数の)数値もしっかり詰めていきたい」と語った。ANAHDは、Joby S4によるデモ飛行を、10月1日から万博閉幕日の13日まで一般公開する。また、デモ飛行の運休日となる3日と8日には、EXPO Vertiportの格納庫内に機体を展示する。【Aviation wire new】

【Aviation Wire提供:関西万博会場上空を飛ぶANA塗装を施したeVTOL「Joby S4」】

4. JAL、留学先で参加可のインターン 業務企画職4コース

日本航空は9月29日、業務企画職の冬季インターンシップの募集を始めた。これまでの日本開催に加え、海外でも初開催する。海外留学先でもインターンシップに参加可能な環境を整備することで、日本の若者の海外での活躍を後押しする。JALによると、留学先でのインターンシップは航空業界初の試みだという。コーポレートコース(C)、オペレーションコース(O)、ビジネス・マーケティングコース(M)、データサイエンス・デジタルテクノロジーコース(DD)の4コースを用意。2日間の企業研究編と3日間の実践編で構成し、実際の職場で業務体験する。海外開催はホノルルとロンドン、シドニーの3カ所で、「総合体験プログラム」を通じて業務企画職を体験する。企業研究編は12月にライブ配信とオンライン事前学習で展開する。日時は開催場所により異なる。対面式の実践編は2026年1月以降に開催を予定する。日本開催は東京・天王洲の本社と羽田地区で開催し、企業研究編は12月11日と13日に対面とオンライン事前学習で展開する。実践編も対面式で、2月の開催を予定する。実践編はいずれも参加人数に限りがあり、企業研究編の参加者を対象に選考する。【Aviation wire new】

5. 関西空港関西空港、11/1に合同説明会 33者参加

関西空港を運営する関西エアポート(KAP)は、11月1日に合同企業説明会を開く。グランドハンドリング(グラハン、地上支援)やケータリング、給油、警備などを担う航空・空港事業者ら33者が参加する見通し。対象は2026年新卒と2027年新卒、業界未経験を含む転職者で、2028年卒以降の業界研究者も参加できる。説明会では各社の採用担当者との会話を通じ、仕事内容や条件などの詳細を応募前に確認できる。会場は空港島内にあるホテル日航関西空港の「大会議場 鶴」と「中会議場 白鳥」。午前11時から午後5時までの開催で、特設ページから参加予約して申し込む。

6. エアロトヨタ、富裕層向け「MISOLA」26年夏から VIPヘリ「アグスタ」で

エアロトヨタ(旧・朝日航洋)は、新たな航空サービスブランド「MISOLA(みそら)by AERO TOYOTA」を立ち上げ、2026年夏から運航を始める。旅客1組に専属の体験を提供するプライベートコンシェルジュ型サービスで、機体は伊レオナルドヘリコプターズが立ち上げたVIP仕様ブランド「AGUSTA(アグスタ)」の双発ヘリコプターAW169を採用。エアロトヨタによる完全オーダーメイドの内装や特別塗装を施した機体で、富裕層向けのサービスを展開していく。「MISOLA」の名称は、古来より空を敬って表現してきた日本語「御空(みそら)」に由来。『万葉集』にも記録があるこの言葉を掲げ、日本ならではの価値観と移動体験を組み合わせたブランドに仕上げた。機体は、日の出をイメージした特別塗装のAW169で、枯山水や七宝模様を取り入れた革張りの座席や天井など、上質な空間を備える。座席構成は後ろ向き3席と前向き2席で、ヘッドレストには「みそら」ロゴの刺繍を施した。サービス開始時は、京都・丹後で日本刀鍛冶職人に会う体験や、紀伊・熊野での自然との対峙、瀬戸・直島でアートとの対話といった特別ツアーを用意。移動手段にとどまらず「空から始まる特別なひととき」を提供する。【Aviation wire new】

【Aviation Wire提供:エアロトヨタが「MISOLA」用に用意するレオナルドのVIP仕様ヘリ「AGUSTA」AW169】

7. 荏原、実液使ったロケットエンジン用電動ターボポンプの運転試験に成功

荏原製作所は、開発中のロケットエンジン用電動ターボポンプで実際のロケット燃料を使った運転試験を行い、安定作動を確認。2028年の実用化を目標に、さらなる性能向上をめざし、詳細設計と試験を進める。運転試験は、同社の富津事業所で6月17日から8月1日まで実施。今回は、液体酸素(LOX)と液化天然ガス(液体メタンを多く含むLNG)の実液を用いて、定格回転数時の性能や健全性を確認することを目的とし、流量や圧力、回転速度などを計測した。その結果、目標の回転速度や計画していたデータを測定でき、製品が安定して作動していることを確認。ポンプの異常振動や実液の漏洩などもなかったという。荏原製作所は、「人と宇宙のつながりを当たり前に」をミッションに、宇宙事業への取り組みを2021年に立ち上げ、低コストで自由度の高い輸送手段の確立のために、ロケットエンジンに燃料を供給する電動ターボポンプの開発を進めている。【マイナビニュース】

【荏原製作所提供:荏原製作所が開発を進めている、ロケットエンジン用電動ターボポンプの運転試験の様子】

8. Hondaのロケット実験機、モビリティショーに登場

ホンダは、北海道大樹町で6月に離着陸実験を行った「サステナブルロケット」の実機を、「Japan Mobility Show 2025」(一般公開日:10月31日〜11月9日)で展示する。カーボンニュートラル社会をめざすHonda(ホンダ)では、クルマや二輪車だけでなく、ロケット機体の再使用技術や再生可能燃料を採用した「サステナブルロケット」の実現に向けて挑戦を続けている。その実験機を、ジャパンモビリティショーで一般披露することに決定したかたちだ。Hondaが小型ロケットの開発を表明し、世間を驚かせたのは2021年のことだった。それ以降、開発状況などの情報はほとんど外部に出てくることはなく、実情はベールに覆われていたが、6月17日、同社は北海道・大樹町にて垂直離着陸実験を実施、ついにその一端が明らかになった。今回使用した実験機のサイズは、全高が6m(脚格納状態)、直径が85cm。重量は900kgで、推進剤を入れたときは最大1,312kgとなる。上部には制御翼、下部には接地脚があり、どちらも飛行中は収納し、必要なときに展開できる。エンジンは、推力6.5kNのものを2基搭載しており、ジンバリングによる3軸姿勢制御が可能だ。同社は、2019年より研究開発をスタート。まずは点火器の実験から始め、地上燃焼試験を繰り返してきた。そしていよいよ、各要素を統合したフライト試験を行う段階となり、この実験機を開発。2024年には、まず50cmのホバリングに成功。2025年に入ってからは、高度を5mまで上げていた。【マイナビニュース】

【ホンダ提供:ホンダ「サステナブルロケット」】

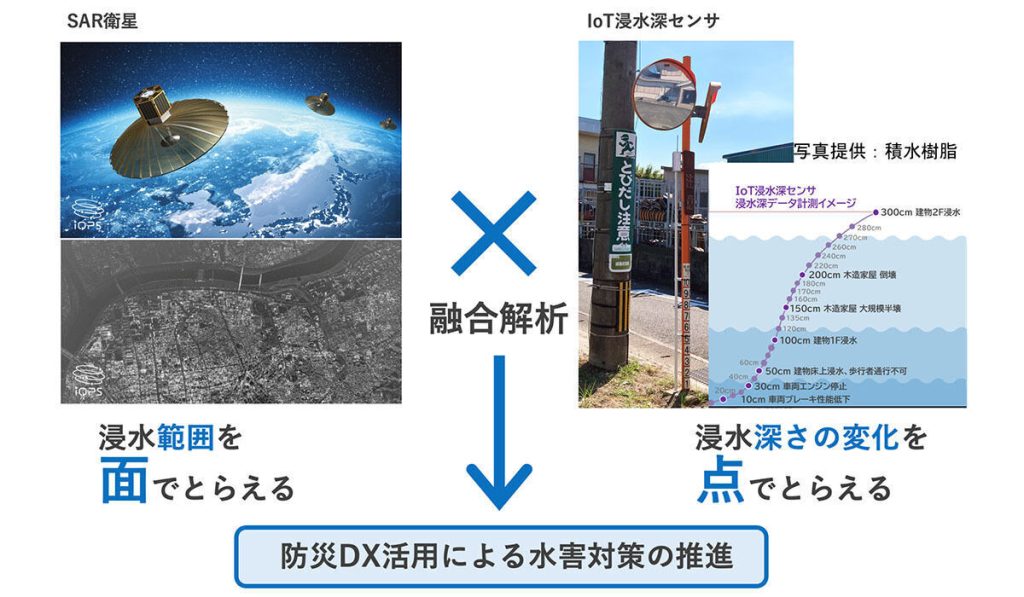

9. QPS研、衛星と浸水のデータかけあわせ水害対策実証 官民連携で防災DX

QPS研究所は、福岡・久留米市での防災DXの実現に向け、衛星データとIoT浸水深センサを活用した実証実験を実施するにあたり、同市や民間企業3社を交えた官民連携による協定を5者間で締結した。QPS研究所と積水樹脂、三井住友海上火災保険、MS&ADインターリスク総研、久留米市の5者間で、「IoT浸水深データおよび衛星データを活用した水害対策の推進に向けた実証実験協定」を締結。QPS研究所の小型SAR(合成開口レーダー)衛星「QPS-SAR」による衛星データと、市内で過去に浸水があった箇所に設置したIoT浸水深センサのデータを組み合せ、遠隔からの浸水状況把握技術の確立をめざす。これにより、災害発生時の迅速な状況把握と避難支援などの災害対応に寄与することが見込まれるとのこと。具体的には以下4点の取り組みにより、小型SAR衛星「QPS-SAR」のデータ(SAR画像)から得られる浸水域データと、IoT浸水深センサで計測した浸水深データを融合解析。3D都市モデルと重ね合わせることで、離れた場所からでも迅速に都市全体の浸水状況の把握を実現するという。

・久留米市:過去の浸水実績に基づくIoT浸水深センサの配置検討・設置、維持管理

・積水樹脂・三井住友海上:IoT浸水深センサおよび浸水深データ提供

・QPS研究所:自社運用の小型SAR衛星によるデータ(SAR画像)提供

・MS&ADインターリスク総研:データ分析、アルゴリズム構築

【マイナビニュース】

【QPS研提供:衛星と浸水のデータかけあわせ水害対策実証 官民連携で防災DX概念図】