KIT航空宇宙ニュース2025WK42

海外のニュース

1. EASAは滑走路侵入リスクを減らすために停止線灯の継続的な使用を推奨している

欧州の安全規制当局(EASA)は、空港運営者に対し、侵入に対する防御策として滑走路停止バーの継続的な使用を促しており、そのような事象が絶対数でも、また飛行便数と比較しても増加していると指摘している。欧州連合航空安全機関によれば、ストップバーの使用は侵入を防ぐための「最も効果的な障壁の一つ」として「広く認識されている」が、「その効果が常に最大限に発揮されているわけではない」と付け加えている。視界不良時の運航中は、ストップバーの使用が義務付けられているが、EASAは、他の時間帯にもバリアとしての使用を推奨している。しかし、新たに発行された安全情報では、たとえ局所的に侵入リスクが高まっている場合でも、ストップバーの継続的な使用は「時折のみ」であると述べている。EASAは、昨年の東京/羽田における日本航空エアバスA350型機と海上保安庁所属のターボプロップ機の衝突事故を取り上げている。同空港には停止バーが設置されていたが、事故当夜は使用できず、いずれにせよ視界が悪い場合にのみ使用されていた。規制当局はまた、当時は設置されていたものの作動していなかった停止バーが潜在的な障害となっていた可能性のある他のいくつかの不安全事象も特定している。スイス、デンマーク、スペインの航空安全調査当局はいずれも、侵入事故後、停止バーの継続的な使用を中心とした個別の勧告を発表した。EASAは、連続停止バー使用の導入は「徹底した調整と堅牢な計画」を必要とする「複雑な変更」であり、移行自体が安全上のリスクをもたらす可能性もあり、そのリスクを評価して軽減する必要があることを認めている。「滑走路の処理能力と[航空管制]の作業負荷への潜在的な影響を考慮し、詳細な実施計画を策定することが重要だ」と速報では付け加えている。【Aviation wire news】

【Flightglobal提供:Stop Bar Light(赤色)】

2. アーチャー・アビエーションがリリウムの特許ポートフォリオを2100万ドルで買収

アーチャー・アビエーションは2025年10月15日、倒産したドイツのeVTOL開発会社リリウムから約300件の特許を1,800万ユーロ(2,100万ドル)で買収する競争入札に勝利し、同社の知的財産ポートフォリオを先進的航空モビリティに関連する1,000件以上の特許に拡大すると発表した。アーチャー社は、リリウム社の破産手続きの一環として行われた競争入札を通じて特許ポートフォリオの権利を獲得したと述べた。これらの特許は、高電圧システム、バッテリー管理、飛行制御、航空機設計、電気推進、プロペラ、ダクテッドファンシステムなど、幅広い技術を網羅しています。アーチャー氏は、このポートフォリオによって既存の技術基盤が強化され、都市型航空モビリティ、軽スポーツ機、地域型航空機など、将来の開発を支えると述べています。2015年に設立されたミュンヘンを拠点とするLilium社は、eVTOL分野への初期参入企業の一つであり、静粛かつ高速な地域運航を目的としたダクトファン設計を開発しました。同社は過去10年間で15億ドル以上を調達しましたが、認証取得と生産完了に必要な資金の確保に苦戦しました。Lilium社は2024年に新たな投資や政府融資の保証を得られなかったため、破産申請を行い、知的財産ポートフォリオを含む残りの資産を売却した。【Aero Time】

【Archer Aviation提供:Archerが開発中のeVTOL機「Midnight」】

日本のニュース

1.ANA、都市と地方「二地域居住」ポータル開設 航空券支援や体験情報を提供

ANAホールディングスと、傘下で地域創生事業を手がけるANAあきんどは、都市と地方の2つの拠点で生活する「二地域居住」を支援するポータルサイト「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」を開設した。人口減少や超高齢化といった社会課題の解決と、持続可能な地域社会の実現を目指す。今回の取り組みでは、全日本空輸の航空券を早期割引運賃の最安価格帯で提供することで、対象地域が受け入れを決めた二地域居住の参加者の移動負担を軽減。実際に地域で過ごし、現地での生活を体験できる「二地域居住モニタープログラム」を用意した。プログラムごとに参加条件や定員があり、地域により条件が異なる。第1弾は10月15日からスタートし、鳥取県、高知県、佐賀県がプログラムを提供。鳥取県は智頭町、北栄町、江府町、高知県は須崎市、馬路村、本山町、大川村、佐賀県は神埼市、有田町が、農業体験や山村留学など、地元の人たちと交流しながら地域の良さを体感してもらい、二地域居住の継続や将来的な移住の検討などにつなげてもらう。割引運賃の対象路線は、羽田発着が高知、鳥取、米子、佐賀の4路線、伊丹発着が高知の計5路線で、いずれも普通席。参加者が負担する片道の金額は、羽田−高知と伊丹−高知がいずれも1万1000円、羽田−鳥取が1万3000円、羽田−米子、佐賀はそれぞれ1万4000円となる。予約期間は2026年2月15日まで、搭乗期間は10月22日から2026年2月22日まで。空港の旅客施設使用料が別途かかる。二地域居住は、国土交通省がコロナ前から進めている取り組みで、持続可能な地域形成と人材確保を目指す。航空会社の取り組みでは、日本航空(JAL/JL、9201)が2020年11月から体験ツアーやマイルを活用した取り組みを始めている。【Aviation wire news】

2. 新千歳空港、職場見学会10/25開催 新卒・第2新卒対象

新千歳空港を運営する北海道エアポート(HAP)らで構成する「新千歳空港出入国体制強化WG」は10月25日に、新卒や第2新卒などを対象とした「職場見学会」を開催する。航空・空港事業者15社が参加する。当日はグランドハンドリング(グラハン、地上支援)会社などが、仕事内容などを紹介。機体への給油、保安検査、旅客カウンターなど各業務を見学する。対象は2026年卒、2027年卒、2028年卒以降(大学・短大・専門・高校)の新卒と第2新卒。会場は国際線旅客ターミナルビル2階の「新千歳空港ポルトムホール」。午前9時30分からから午後4時30分まで開催する。途中退出はできない。予約は特設ページで受け付けている。先着80人で、10月17日に締め切る。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供】

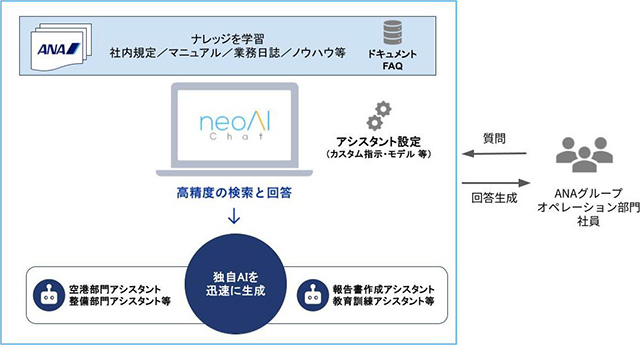

3. ANA、生成AIで業務効率化 オペレーション部門へ横断展開

全日本空輸は10月16日、neoAI(東京・千代田区)が開発した生成AI(人工知能)プラットフォーム「neoAI Chat」を、グループの航空機オペレーション部門へ本格導入したと発表した。規程やマニュアルの検索時間の短縮に加え、報告書や教育資料などの作成時間の削減にもつながるもので、業務特化型の生成AIを各社・各部門に横断的に展開することで、オペレーション品質の向上を図る。「neoAI Chat」はANAが管理する自社クラウド基盤上で運用し、社内に存在する膨大な文書をAIが横断的に解析する。ANAグループの空港、整備、客室、運航など航空機オペレーションに関わる各社・各部門へ本格導入し、社員は必要な情報と根拠となる文書を対話形式で取得できる。AIの導入により、規程や過去の議事録など情報検索時間を90%程度短縮できるほか、報告書や規定、教育資料など定型文書作成も効率化でき、作成時間を75%程度削減できるという。航空機オペレーションの現場は業務が複雑化しており、業務への対応には膨大な規程の中から求める情報を迅速・正確に引き出す必要がある。情報検索はこれまで個人の経験値に依存しており、時間がかかることが課題だったという。ANAは2024年8月から、neoAI Chatを成田空港で試験導入。航空機オペレーション業務の省力化と的確な判断支援への有効性が認められたことから、今回の本格導入に至ったと説明している。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:対話型生成AI「neoAI Chat」のイメージ】

4. ANA、神戸空港のGSEをEV化 神戸市が共用急速充電器を整備

全日本空輸は、神戸空港のGSE(航空機地上支援機材)としてEV(電動車両)を導入した。空港の立入制限区域内に急速充電設備を整備した神戸市の支援を受けたもので、行政などの空港管理者がGSE用急速充電器を制限区域に設置し、航空会社が使用するのは国内初の取り組みとなった。航空会社にとって、GSEのEV化はコスト負担が重く、共用の充電器を空港側が用意することで、空港の脱炭素化を進める。神戸市は、GSE用の急速充電設備4基と一般車両用1基の計5基を整備した。このうちGSE用の急速充電器は、米Ampure Charging Systems製「PosiCharge DVS330」で、定格出力は33kWとなる。航空会社共用の設備で、航空会社側がEVを用意すれば利用できる。ANAは、神戸空港でのEV運用を10月10日から開始。ANAが神戸で運用しているGSE車両全体のCO2排出量約85トン(24年度実績)を、今年度は5台のEV導入で約13%削減を見込む。神戸空港で運用しているANAのGSEは33台で、このうち更新時期を迎えた3台をEVに置き換えた。今回導入したのは、航空貨物のコンテナ台車を牽引する「トーイングトラクター(TT車)」2台と、手荷物を航空機に搭載する「ベルトローダー」1台の計3台で、年度内にTT車とベルトローダーを1台ずつ追加導入して5台体制にする計画を進めている。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:ANAが神戸空港に導入したEVのトーイングトラクターを充電するグラハンスタッフ】

5. ホンダジェット、SAF100%で試験飛行 性能は既存燃料と同等

本田技研工業の米国子会社ホンダ エアクラフト カンパニー(HACI)は、小型ビジネスジェット機「HondaJet(ホンダジェット)」が代替航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」を100%使用した試験飛行に成功したと現地時間10月13日に発表した。同社によると、ホンダジェットが分類される超軽量の「ベリーライトジェット機」のうち、エンジンを2基搭載する「ツインエンジンジェット機」としてすべてSAFを使用し、試験飛行に初めて成功したという。今回の試験飛行では、既存のジェット燃料と、SAFを100%使用した場合の影響を比較し評価。動植物由来の油を水素化処理して合成し、最も普及しているSAF「HEFA-SPK」と、水素化脱酸素処理を施した合成燃料「HDO-SAK」を混合した、100%のSAFを採用した。飛行試験はHACIの本社がある米ノースカロライナ州グリーンズボロ周辺で展開し、通常のジェット燃料と同等の飛行性能が確認できたという。SAFの利用は米ASTM(米国材料試験協会)による認可制で、既存のジェット燃料とSAFを混合できる含有率の上限が定められている。現在の上限は50%だが、今回の試験では、SAFを100%使用できる可能性を確認でき、今後のSAFの進化・普及に向け前進した。【Aviation wire news】

【ホンダ技研提供:ホンダジェットに給油するSAF】

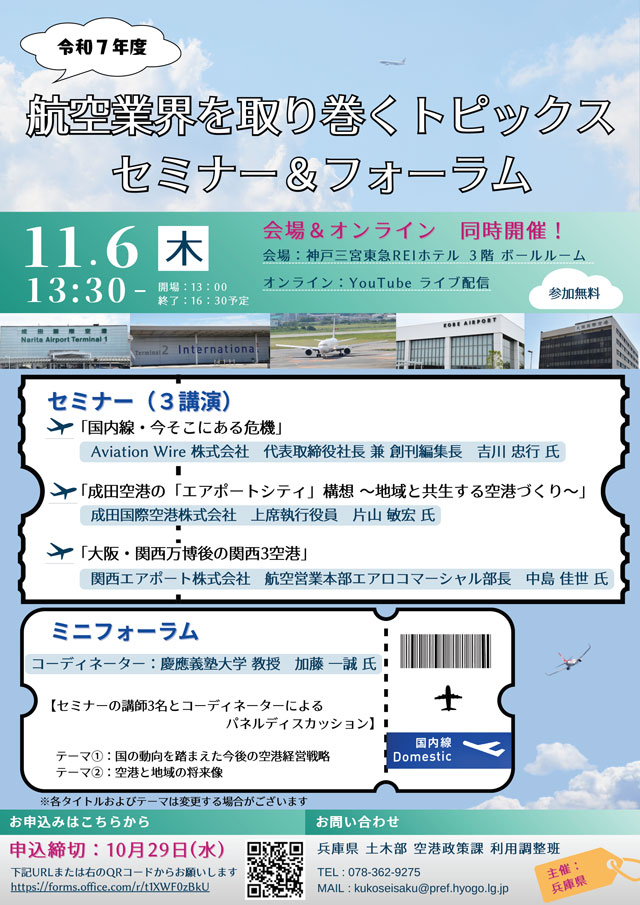

6. 兵庫県、国内線課題テーマに航空セミナー 11/6開催

兵庫県は、11月6日に「航空業界を取り巻くトピックスセミナー&フォーラム」を神戸市内で開催する。先着100人で、参加費は無料。YouTubeによる配信もある。2024年度の関西・伊丹・神戸の関西3空港の旅客数は、コロナ前の2019年度を超える水準まで回復し、関空と神戸の発着容量も拡大。一方、国土交通省が「国内航空のあり方に関する有識者会議」を設け、国内線の厳しい事業環境に注目が集まっていることから、今回は国内線の現状や今後の空港経営戦略などをテーマに、セミナーとミニフォーラムを開く。セミナーの登壇者は、成田国際空港会社(NAA)の片山敏宏・上席執行役員、関西エアポートの中島佳世・航空営業本部エアロコマーシャル部長、本紙(Aviation Wire)編集長・吉川忠行の3人。吉川は「国内線・今そこにある危機」と題して講演する。その後のミニフォーラムは、コーディネーターを慶應義塾大学の加藤一誠教授が務め、空港や地域のあり方を考える。開催日時は6日午後1時30分から午後4時30分ごろまでを予定し、開場は午後1時。会場は神戸三宮東急REIホテル3階ボールルーム。申し込みは兵庫県が設けた申し込みフォームから。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供】