KIT航空宇宙ニュース2024WK48

海外のニュース

1. IATA、スペインの機内手荷物規制批判「旅行者の選択肢奪う」

IATA(国際航空運送協会)は現地時間11月22日、スペイン政府が欧州法を無視してスペイン国内の乗客の手荷物料金を撤廃し、航空会社に1億7900万ユーロ(約274億円)の罰金を科す決定を下したことを非難した。この決定は消費者保護を目的としているが、IATAは「旅行者の選択肢を奪い、航空業界全体の効率に悪影響を及ぼす」として反対。IATAのウィリー・ウォルシュ事務総長は「次はホテルの宿泊客全員に朝食代を支払わせるのか」と痛烈に批判した。ウォルシュ事務総長は「驚くべき決定だ。消費者の利益を守るどころか、選択肢を求める旅行者に対する侮辱だ。すべての航空会社に機内持ち込み手荷物料金の徴収を禁止することは、そのコストが自動的にすべての航空券に組み込まれることを意味する。次はホテルの宿泊客全員に朝食代を支払わせるのか。コンサートのチケット購入時に、全員にクローク代を支払わせるのか」と、スペイン政府を強く批判した。スペイン政府による今回の決定で、すべての航空会社は機内持ち込み手荷物に対し、追加料金を徴収することが禁じられる。IATAは、この規制が航空会社の運営効率や収益モデルに大きな悪影響を及ぼすと主張。特に、LCC(低コスト航空会社)は手荷物のオプション料金が重要な収益源であり、運賃を抑えつつ、旅行者に選択肢を提供するモデルの中核を成している。IATAは、手荷物料金を一律に禁止すれば、そのコストはすべての航空券に転嫁されると警告。これにより、手荷物を持ち込まない旅行者も、一律で料金負担を強いられる状況が生じる可能性がある。【Aviation wire news】

日本のニュース

1. JALとNEC、持ち込み手荷物AIで解析 個数・容量推計で定時性向上へ

日本航空と日本電気は11月29日、機内に持ち込む手荷物の個数と種類を、AI(人工知能)が搭乗口で自動解析する世界初の実証実験を実施したと発表した。手荷物の持ち込みは遅延要因のひとつで、AIを活用した対策により定時性の向上などを目指したい考え。運用方法の検討後、本格導入を予定する。AIで手荷物を解析する新技術「NEC Baggage Counting Solution」の実証実験は、羽田空港第1ターミナルの13番搭乗口で、今年4月から9月まで展開した。搭乗口に設置したカメラで乗客が持ち込む手荷物を検知し、AIは手荷物を登録済みの種別で分類。手荷物が占有する機内の手荷物収納棚のスペースを推計する。積載量に達した場合にアラートで知らせる仕組み。今回の実証実験では、機内持ち込み手荷物を検知・分類する解析精度と、機内の手荷物収納棚の許容量超過を知らせるアラートのタイミングを検証し、有用性を評価した。機内持ち込み手荷物の占有状況やアラート発生頻度など、データとして収集・分析できたことで、手荷物収納や貨物室への再搭載による出発遅延防止への具体策を講じることが可能になるという。機内に持ち込む手荷物は、量が多い場合に頭上の手荷物収納棚に入りきらず、乗客が収納に時間がかかることで通路が混雑する。また、また、搭乗開始後に手荷物を貨物室へ預けるケースもあることから、搭乗完了までに時間がかかり、出発便の遅延につながる要因となっている。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:乗客の機内持ち込み手荷物をAIが検査するイメージ】

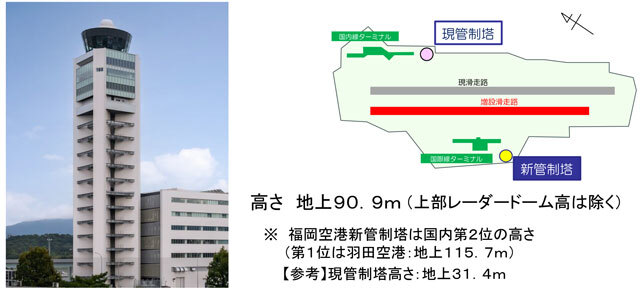

2. 福岡空港、新管制塔12/5運用開始 3月から滑走路2本に

国土交通省航空局(JCAB)は11月27日、福岡空港に建設した新管制塔の運用を12月5日から開始すると発表した。2本目の滑走路が2025年3月から供用開始されるためで、空港全体や周辺の視認性を確保する。新管制塔は、上部レーダードームを除いた高さは90.9メートルで、羽田空港の115.7メートルに次ぐ国内第2位の高さとなる。国内線ターミナルに隣接する現管制塔は31.4メートルで、約60メートル高くなる。場所は「増設滑走路」と呼ばれる長さ2500メートルの第2滑走路に近い国際線ターミナルのそば。滑走路が2本になることで、1時間あたりの発着回数は現在の38回から40回に上限が増えるものの、国際線を中心に新規就航や増便の要望が旺盛で、処理能力に課題が残る。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:福岡空港の新管制塔】

3. イプシロンS第2段の燃焼試験が再び失敗、前回より低い圧力でなぜ爆発した?

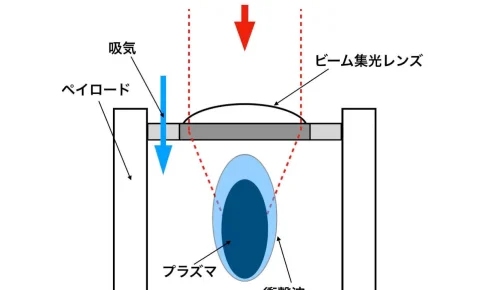

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月26日、イプシロンSロケットの第2段モーター地上燃焼試験を実施したものの、燃焼中に突然爆発が発生、激しく炎上した。この第2段モーター「E-21」は、2023年7月、秋田県の能代ロケット実験場にて地上燃焼試験を行い、爆発。今回はその再試験として、種子島宇宙センターで実施していた。同ロケットは、すでに第1段と第3段の燃焼試験が完了しており、残るは第2段のみという状況だった。しかし、2回連続の爆発という最悪の結果となり、影響は非常に深刻といえる。イプシロンSの第2段であるE-21は、強化型イプシロンの第2段「M-35」をベースに改良。打ち上げ能力を向上させるため、推進剤を15トンから18トンに増やし、それに伴い全長は4.0mから4.3mへと長くなった。そのほか、燃焼圧力が高くなっており、真空中推力は約470kNから約610kNへと強化されている。前回の能代での試験では、点火後20秒ほどから燃焼圧力が予測より高くなり始め、点火後約57秒、燃焼圧力が約7.5MPaとなったところで爆発した。モーターケース自体は、事前の耐圧試験で10MPaまで耐えていたが、それよりかなり低い圧力で爆発したのは、温度が予想外に上がり、この高温によって強度が低下したためだ。その後、原因として特定されたのは、モーターに点火する「イグナイタ」の内部にあり、最初の火種を作る「イグブースタ」と呼ばれる部品が溶けたことだ。溶けた金属が後方に流れ、推進剤とモーターケースの隙間に落ち、断熱材(インシュレーション)が損傷、そこで異常燃焼が発生して温度が上昇した、というのがJAXAの推定したシナリオだ。この対策として、イグブースタの外側に断熱材を施工し、溶けないようにした。ただ、この対策の妥当性を確認するために実施したイグナイタの燃焼試験において、燃焼ガスが根元からリークする問題が発生。この対策として、シール方法を接着剤からOリングに変え、それに伴ってケースの材質をCFRPから金属にする変更を追加した。対策が完了し、次は再び地上燃焼試験を行い、機能や性能を確認する必要がある。しかし、前回の爆発で能代の設備は大破したため、同じ場所では試験ができない。そこで、今回はSRB-3の燃焼試験が行われていた種子島宇宙センターのテストスタンドを使用。E-21は短くて長さが合わないため、延長アダプタを新たに用意した。再地上燃焼試験は、11月26日の8時30分に実施。最初は順調に燃焼しているように見えたが、点火から約49秒後に爆発した。燃焼時間は120秒の予定だったので、これは半分にも満たない時間だった。燃焼圧力の予測値は6MPaだったが、20秒くらいから上がり始め、7MPaになったところで爆発したという。これは前回の現象と非常によく似ている。ただ、前回は約57秒、約7.5MPaだったので、今回はそれよりも低い圧力だったのに、さらに早く爆発したということになる。【マイナビニュース】

【マイナビニュース提供:イプシロンS第2弾ロケット燃焼テスト爆発の瞬間】

4. フジテレビが宇宙産業に参入へ。東京科学大学と共同で宇宙教育セミナー開催 フジテレビは11月21日、宇宙産業への参入に向けた「宇宙事業プロジェクト」を発足すると発表。宇宙に関するコンテンツ制作・イベント開催・IP開発といった、宇宙関連事業の展開をめざす。第一弾として、東京科学大学と共同で社会人向けの宇宙教育セミナーを開催し、次世代の宇宙人材の育成に取り組む。同プロジェクトは、「宇宙産業・研究の発展に寄与し、メディア事業者として宇宙事業へ参画すること」を主眼に置いたもの。フジテレビがもつテレビ放送事業の広域なネットワークを活用し、国内外での宇宙産業・研究への関心を高めるとともに、異業種企業との連携を強化。新たなメディアや映像コンテンツ、イベントなどのエンターテインメント分野での関連技術開発や宇宙空間での事業開発に取り組み、宇宙産業の裾野を広げることを目的としている。また、国内外の事業者や研究機関とも連携し、宇宙産業・研究に対する人々の理解促進を通じて宇宙事業の推進に寄与。宇宙人材の教育・育成にも取り組むとしている。フジテレビと東京科学大学・地球生命研究所(ELSI)の共同による最初の試みとして、社会人向けの宇宙教育セミナー「コスモス・サロン」を開催。宇宙関連企業が集まる「クロスユー日本橋」において、宇宙や生命・開発・エンタテインメントといったさまざまなテーマで議論や情報交換を行う場を提供する。同研究所は2012年に設置された、国内外の研究者が学際的な統合アプローチによって「地球と生命の起源」を探るユニークな研究機関。「地球が太陽系の中でどのようにして生まれたのか」、「どのようにして地球に生命が誕生し、また地球と生命はどのようにして今のような形に至ったのか」といったことを研究し、地球と生命の起源への理解を通して、太陽系以外の惑星系における生命についても研究しているとのこと。【マイナビニュース】