KIT航空宇宙ニュース2025WK15

海外のニュース

1. A350-1000に2人用スイートルーム 最新ファーストクラス、エアバスが提案

最上級の空の旅はどのように進化するのか──。エアバスは、A350-1000型機向けの新たな個室ファーストクラス「ファーストクラス・エクスペリエンス」構想を現地時間4月9日に発表した。ドイツ・ハンブルクで10日まで開かれている航空機内装品展「AIX(エアクラフト・インテリア・エキスポ2025)」の自社ブースで、AR(拡張現実)による3D展示として出展した。ファーストクラスは1-1-1室配列で、エアバスの社内デザインチームが設計した「マスタースイート」が目玉。客室に2本ある通路の間に設置する2人用のスイートルームで、専用の化粧室や着替えスペース、バー、ダブルベッドなどを備え、エアバスのイラストからは窓の代わりとしてスクリーンが配されているようだ。最前方の1番ドア(L1-R1)から2番ドア(L2-R2)までの空間を最大限に活用。従来は化粧室や収納スペースなどで使われていた床面積を、新たに1番ドアの直後に設けたセンターモジュールへ移動させることで、ファーストクラスの客室エリアを拡大した。コックピット上にあるパイロット用休憩室への階段もこのモジュール内に設け、客室内の動線を簡素化し、静かな空間を実現するという。天井が高く、機内の幅も広いA350-1000は、最上級クラスを設けるのに適しているとし、新たな天井パネルや導光パネルなどを組み合わせることで、空間の広がりや高級感を演出できるとしている。エアバスは、今回の展示を通じて航空会社へ提案し、今後の製品化に向けた意見を取り入れていく。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:A350-1000向け最新ファーストクラス(2人用スイート)】

2. アストロスケール、米宇宙軍衛星へ初の燃料補給実施 2026年夏打ち上げ

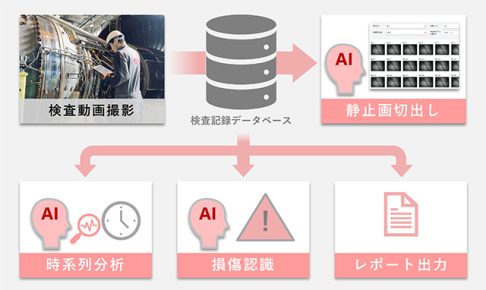

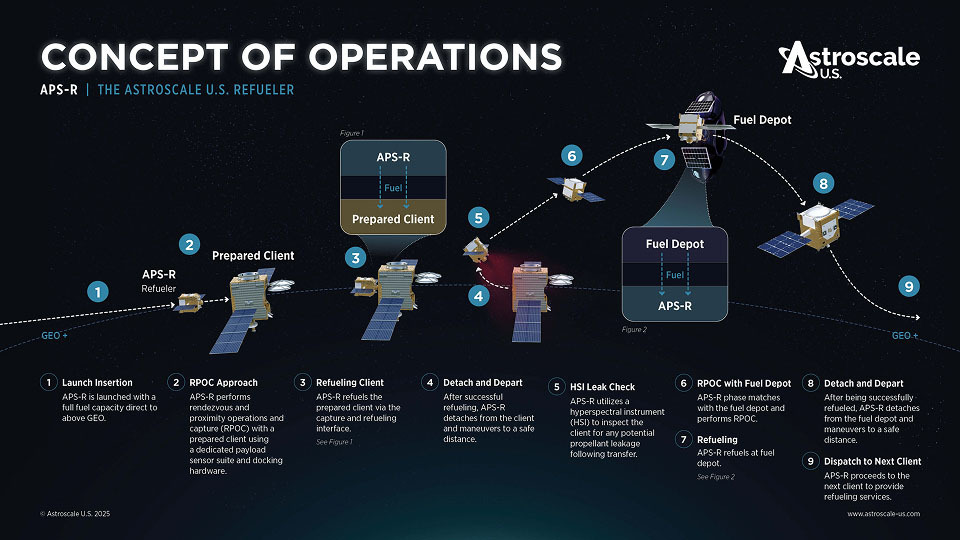

アストロスケールは、同社の米国子会社・Astroscale U.S.が、米宇宙軍の衛星に初の燃料補給を実施すると4月9日に発表。2026年夏に打ち上げ予定の「Astroscale U.S. Refueler」を使い、戦闘分野における民間の軌道上サービスの提供を実証する。Astroscale U.S. Refuelerは、静止軌道上でヒドラジン燃料補給作業を行う初めての衛星。米国防総省の宇宙船をサポートする初の軌道上燃料補給ミッションになるという。重量は約300kgで、再充填可能なヒドラジンタンクを搭載。国防総省の衛星には、燃料補給を2回行う予定だ。機動性を重視した設計で、開発については、衛星バスはSouthwest Research Institute(SwRI)、燃料補給インタフェースはOrbit Fabを選んだとのこと。【マイナビニュース】

【アストロスケール提供:オペレーションの概要】

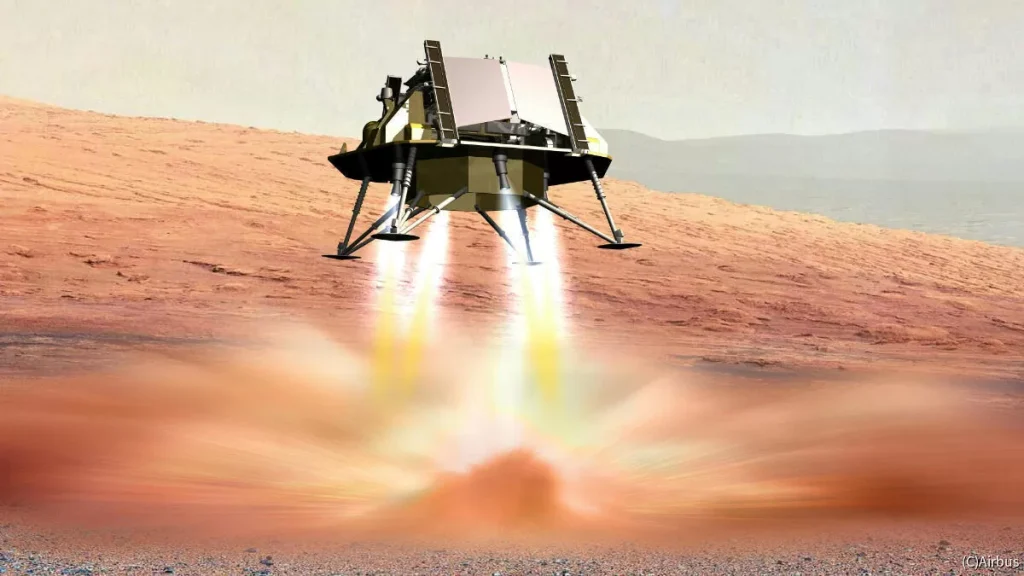

3. 欧州初の火星探査車、2028年打ち上げへ ロシアと協力中止で新たな船出

欧州宇宙機関(ESA)は2025年3月29日、火星探査車「ロザリンド・フランクリン」の着陸機の開発と製造業者として、欧州の航空宇宙大手エアバスを選定したと発表した。打ち上げは2028年、火星への到着は2030年を予定している。この計画はもともと欧州とロシアの共同ミッションとして進められ、着陸機もロシアが開発する予定だったが、ロシアのウクライナ侵攻により協力が打ち切られた。その後、欧州中心の計画として再始動した。ロザリンド・フランクリン(Rosalind Franklin)は、欧州初となる火星探査車で、火星表面から最大2mの深さまで掘削できるドリルを搭載しており、地中の新鮮な土壌サンプルを採取・分析して、火星における生命の兆候や痕跡を探すことを目的としている。同探査車は当初、ロシア共同プロジェクトの火星探査計画「エクソマーズ」の一環として開発が進められていた。【マイナビニュース】

【Airbus提供:火星に着陸するロザリンド・フランクリンの想像図】

4. オーラ・エアロは19座席のERAの2027年の初飛行目標を堅持

フランスの航空機開発業者であるオーラ・エアロは、19人乗りのハイブリッド電気リージョナル航空機(ERA)のサプライチェーンを強化し続けており、2年以内に同航空機の初号試作機を飛行させる計画を維持している。ドイツのフリードリヒスハーフェン航空ショーでフライトグローバルの取材に応じたジェレミー・コーサード最高経営責任者(CEO)は、トゥールーズに拠点を置く同社は「依然として2027年初頭までにERAを飛行させることを目標としている」と語った。その節目に先立ち、6月のパリ航空ショーで主要サプライヤーが発表される予定だという。オーラ社は今のところ、ERAのサプライチェーンについてほとんど詳細を発表していない。これまで公表された唯一の正式な契約は、サフラン・エレクトリカル・アンド・パワー社とのENGINeUS 100電気推進システムに関する契約である。【Flightglobal news】

【Aura Aero提供:開発中の電動リージョナル航空機「ERA」想像図】

5. 世界初の完全にリサイクル可能なラミネート生地のドレスカバーを発売

Studio ID、Trendworks、Sabeti Wain、Botany Weavingのコラボレーションにより、完全に循環型でリサイクル可能なモノマテリアルラミネートシートカバー「Monova PE」が発売された。プロジェクトパートナーによると、Monova PEの素材は、無限のリサイクルを可能にするとのことです。毎年約100万枚のシートドレスカバーが摩耗により交換され、さらに内装改修の際にも交換されるため、廃棄物の山が生まれます。ほとんどのカバーは複数の素材を積層して作られているため、経済的にも物流的にもリサイクルが不可能で、廃棄されたカバーは最終的に埋め立て地や焼却炉に捨てられている。Monova PEドレスカバーは、新たな持続可能な選択肢で、Monova PEは、生地、ラミネート素材、そしてベルクロに至るまで、あらゆる部品がポリエステルで作られている。これにより、世界中のあらゆる繊維化学リサイクル施設で容易かつ効率的にリサイクルできる単一素材部品が実現する。Monova PEは、Botany Weaving社が開発したリサイクル素材「テキスタイル・トゥ・テキスタイル」です。産業廃棄物や消費者から排出された繊維製品から直接作られている。Studio IDとTrendworksは、Botany社と協力し、この生地のデザインと構造を設計・製造することで、見た目も肌触りも優れた仕上がりを実現した。Studio ID、Trendworks、Sabetiは、QRコードを含む革新的な素材ラベルシステムにも取り組んでおり、製品寿命が尽きた際にリサイクル業者に単一素材で作られていることを明確にするとともに、航空会社の持続可能性に関する取り組みを顧客に示すことを目指している。ポリエステル製なので、Monova PEはドライクリーニングの代わりに水洗いも可能。ドライクリーニングは水洗いよりも約85%多くのエネルギーを使用し、水路や大気中に大量の有害化学物質を排出し、洗濯するたびにカバーの耐久性を低下させます。水洗いはより環境に優しい方法です。【Aircraft Interior International News】

【Flightglobal提供:手にしているのが完全リサイクル可能なラミネート生地のドレスカバー】」

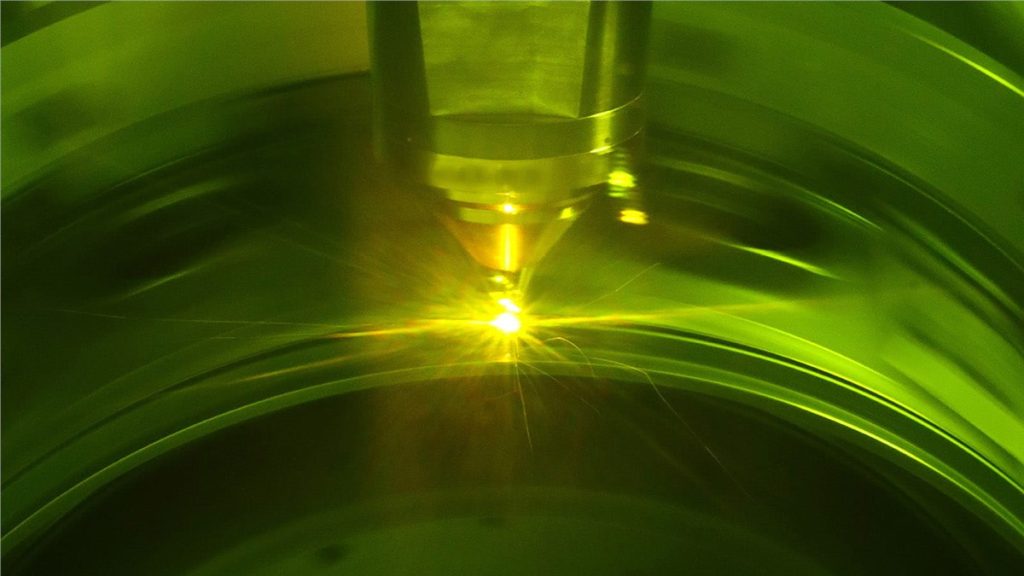

6. プラット・アンド・ホイットニーが3Dプリント部品を使った修理プロセスを導入

4月8日、同社はGTFエンジンの内部ハウジングを補修するための新たな積層造形プロセスを開発したと発表した。メディアパートナーであるAeroinによると、シールの摩耗に対処するこのプロセスは、従来の補修方法と比較して「ターンアラウンドタイムを60%以上短縮」するという。P&Wのアフターマーケット事業担当副社長ケビン・カークパトリック氏は、これを「構造部品に積層造形技術を用いた重要な修理であり、部品を修復するよりはるかに効率的な方法だ」と評した。従来の修理では、内部ハウジングから「リング」部分を切断し、鍛造金属製の新しい部分を溶接で取り付ける。しかし、この方法は「非常にコストがかかり」、高熱が発生するため部品が損傷する可能性があるため、修理は一度しかできないとカークパトリック氏は指摘する。新しい3D プリントによる修理では、依然としてリングを取り外す必要があるが、交換品を溶接するのではなく、指向性エネルギー堆積法 (DED)と呼ばれるプロセスにより、金属粉末とレーザーを使用してリングをハウジング上に 1 層ずつ再構築する。カークパトリック氏は、今回の修理は製造上の欠陥によるPW1000Gのリコールとは無関係であると強調した。3Dプリント方式はコストが低いだけでなく、はるかに高速で、複数回繰り返し可能であり、他の部品の鍛造能力を解放することで、現在直面している材料供給の制約を緩和するのに役立つ。【Flightglobal news】

【P&W提供:粉末金属の指向性エネルギー堆積法 (DED)による圧縮機Air Sealの修理】

日本のニュース

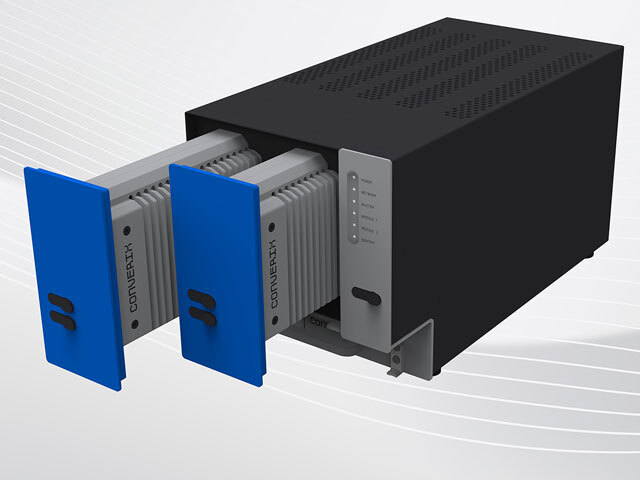

1.パナソニック、機内向け新プラットフォーム「Converix」AIで乗客の利便性も向上

パナソニック ホールディングス傘下パナソニック コネクトのグループ会社でIFE(機内エンターテインメントシステム)や通信システムを手掛ける米パナソニック アビオニクスは、新たな機内ホスティングプラットフォーム「Converix(コンヴェリックス)」を現地時間4月8日に発表した。独ハンブルクで同日開幕した航空機内装品展「AIX(エアクラフト・インテリア・エキスポ2025)」で発表したもので、AI(人工知能)を活用して運航効率と乗客サービスの向上を支援する。Converixは、航空機メーカーや機種を問わず搭載可能な中立型のアプリケーションホスティング基盤。機内のIFEC(機内エンターテインメント・コネクティビティ)に加え、照明やギャレー(厨房設備)業務、客室備品の管理などを一括で統合できる。パナソニックによると、航空機内の1万件以上のデータポイントと連携し、大規模言語モデル(LLM)やエージェントAIを活用したテラバイト級のデータ解析により、経営層向けの報告書作成などにも対応する。また、各座席にAIバーチャルアテンダントを配置。乗り継ぎ案内や手荷物追跡、ホテルやレンタカー、レストランの予約情報といった目的地サービスに加え、パーソナライズされた広告配信も可能で、従来比最大10倍の広告価値を生み出せる可能性があるという。パナソニック アビオニクスは、カリフォルニア州アーバインに本社を置くパナソニック コネクトのグループ会社で、IFEや衛星通信システムなどを展開している。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:パナソニックアビオニクスが開発した「Converix」】

2. JAL、大阪万博「空飛ぶクルマ」没入シアター公開 “実機”実証は2026年に

日本航空は4月9日、大阪・関西万博の展示施設「空飛ぶクルマ ステーション」内に設置するイマーシブ(没入体験型)シアター「SoraCruise(そらクルーズ)」を報道関係者に公開した。次世代モビリティや未来の空を没入型シアターで体験できるもので、「空飛ぶクルマ」と呼ばれるeVTOL(電動垂直離着陸機)への疑似搭乗体験を提供する。イマーシブシアター「SoraCruise by Japan Airlines」内では、JALグループの未来想像図「JAL FUTURE MAP」で描く空飛ぶクルマを、映像や立体音響、振動で表現。次世代モビリティによる「未来の空」を体験できるという。ソニーPCL(東京・港区)のイマーシブ技術を導入し、内部前面と左右側面、床面の4面に設置するスクリーンで表現する。スクリーンの大きさは幅7メートル、高さ4.7メートル、奥行8メートル。4面に映像を投影し、離陸・着陸時には床から振動が伝わる仕組み。空飛ぶクルマを使い、孫が祖父母に会いに行くストーリーで、上映時間は約8-9分間。孫は1970年の大阪万博会場となった吹田市の万博記念公園を出発し、大阪湾にある架空の離島に住んでいる祖父母に会いに行く。シアター体験前には、空飛ぶクルマの「デジタルお絵かき」体験もできる。タブレットと使ったもので、白い機体をデザインする。デザインした機体はシアター内で飛ばすこともできる。展示期間は万博開幕日の4月13日から最終日の10月13日まで。入館には追加料金は不要だが、予約が必要となる。1回あたり20人程度が体験できる。JALは2023年11月に、独Volocopter(ボロコプター)のeVTOLによる実証運航済みだったが、ボロコプターと調整がつかなったことから米Archer Aviation(アーチャー・アビエーション)社の5人乗りeVTOL「Midnight」に“機種変更”。今回の万博で、アーチャー機によるeVTOLのデモ飛行を目指していた。JAL西日本支社長の宮坂久美子常務によると、安全性や機体の開発状況などによりデモ飛行を見送ったと説明。アーチャー機による実証運航は2026年を予定しており、「できるだけ早い時期に」(宮坂常務)商業運航につなげたい考え。宮坂常務によると、大阪での実証運航を計画しており、商業運航も大阪で始めたい、とした。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:JALが提供する大阪万博での「空飛ぶクルマ」体験シアター】

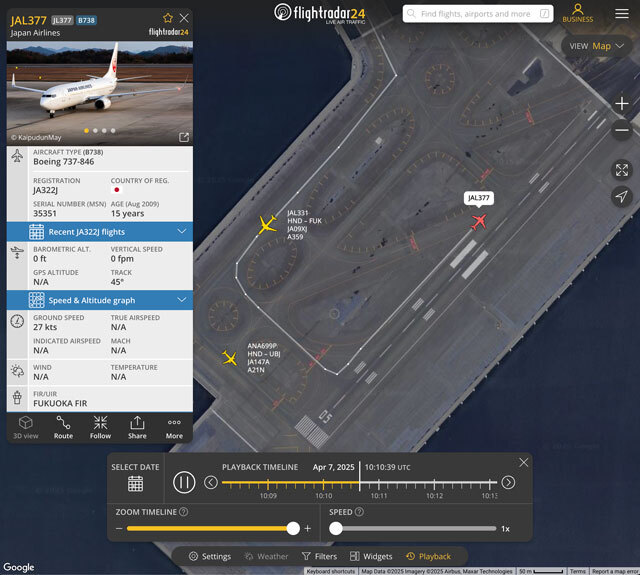

3. JAL北九州行きJL377便、羽田離陸時にD滑走路灯火損傷 4/7夜発生

4月7日午後7時10分ごろ、羽田空港のD滑走路(RWY05)で離陸滑走を始めた日本航空(JAL/JL、9201)の北九州行きJL377便(ボーイング737-800型機)が直後に離陸を中断した際、滑走路脇に設置された航空灯火を1基損傷した。国土交通省航空局(JCAB)は8日、航空法が定める「重大インシデント」には該当しないと判断した。 JL377便は定刻では羽田を午後6時25分に出発し、北九州へ午後8時5分に到着予定だった。7日の同便は、乗客74人(幼児1人含む)と乗員6人(パイロット2人、客室乗務員4人)を乗せて羽田を午後6時50分に出発したが、D滑走路から離陸滑走を始めた直後の午後7時10分ごろ、パイロット2人が本来はコックピットの両脇に見える青い航空灯火が正面に見えたことから離陸を中断した。乗客乗員にけがはなかった。飛行機が離陸する際、滑走路の中心を滑走して離陸する。JALによると、JL377便はD滑走路の左寄りを滑走して離陸しようとしていたため、滑走路両脇にある航空灯火がコックピットの正面に見えたという。午後11時37分に、JL377便は別の機材に変更し再出発。北九州には定刻から5時間11分遅れとなる8日午前1時16分に到着した。乗客の大半はJALが手配した空港に隣接するホテルへ宿泊したという。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:JL377便が滑走路中央ではなく、左端を離陸滑走し離陸中止】