KIT航空宇宙ニュース2024WK43

海外のニュース

1. ボーイング、61億ドル最終赤字 ストで生産停止影響=24年7-9月期

ボーイングが現地時間10月23日に発表した2024年7-9月期(第3四半期)決算は、純損益が61億7400万ドル(約9419億円)の赤字(前年同期は16億3800万ドルの赤字)で、ストライキによる生産停止の影響や、開発中の777Xなどで費用が発生したことなどにより、9四半期連続の最終赤字となった。売上高は1%減の178億4000万ドル、営業損益は57億6100万ドルの赤字(同8億800万ドルの赤字)、年金や退職金給付の経費を除外した中核営業損益は59億8900万ドルの赤字(同10億8900万ドルの赤字)だった。民間航空機部門は、売上高が5%減の74億4300万ドルで、営業損益は40億2100万ドルの赤字(同6億7800万ドルの赤字)。7-9月期の納入機数は前年同期比10%増の116機で、3四半期ぶりに前年同期を上回った。受注残は5400機以上で、金額ベースでは4280億ドル相当となった。777Xと767プログラムで30億ドルの税引き前費用が発生したことに加え、今年1月に737 MAX 9のドアプラグが離陸直後に脱落する事故や、ボーイング最大の労働組合IAM(国際機械技術者協会)のストによる納入減少や減産が影響した。ボーイングは監督するFAA(米国連邦航空局)に対し包括的な安全・品質計画を提出しており、品質問題が起きている737 MAXと787の生産レートを年内に戻す計画だ。737 MAXを中心とした737型機の生産レートを年内に月産38機に、787も5機にそれぞれ戻す。ボーイングのケリー・オルトバーグ社長兼CEO(最高経営責任者)は、従業員に対し「かつての遺産を取り戻すには時間がかかるが、適切な焦点と企業文化があれば、航空宇宙産業のリーダーに戻れる」とのメッセージを発信し、「今後は基盤を整え、企業文化の根本的な変革、事業の安定化、プログラム実行の改善に注力していく」とした。【Aviation wire news】

2.ULAの新型ロケット「ヴァルカン」、不屈の飛翔 – ブースターが破損するも打ち上げには成功

2025年10月4日、良くも悪くも宇宙開発の歴史に刻まれる出来事が起きた。米宇宙企業ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)による新型ロケット「ヴァルカン」の2回目の打ち上げである。打ち上げから37秒後、予期せぬ事態が発生した。固体ロケットブースターのノズルが破損し、ロケットは明らかに異常な状態になり、一時は失敗も危惧された。しかし、ロケットは持ちこたえ、計画どおりの軌道に到達した。今後、今回の打ち上げを評価する米国宇宙軍がどのような評価を下すかが焦点となる。ヴァルカン(Vulcan)はULAが開発したロケットで、米国の次期主力ロケットのひとつに位置付けられている。1号機は今年1月8日に打ち上げられ、完璧な成功を収めた。今回の2号機「Cert-2」ミッションは、米国宇宙軍から「国家安全保障宇宙打ち上げ(National Security Space Launch)」の認証(certification)を得るための試験を目的としていた。米国の軍事衛星などの打ち上げには、米国宇宙軍から認証を受ける必要がある。認証プロセスには2回の試験飛行が必要で、1号機に続き、今回が2回目だった。当初、ロケットは正常に飛行していたものの、離昇から37秒後に、2本装着しているSRBのうちの1本の、ノズルのスカート部分(お寺の鐘のように広がった部分)が破損し、複数の破片が飛び散った。このため、全体の推力方向が非対称になり、機体は一時的に傾いたものの、メイン・エンジンが補正することで持ち直した。その後、予定よりやや遅れつつも、SRBの分離や第1段と第2段の分離などをこなし、ほぼ計画どおりの経路で飛行していった。セントールV上段も予定より約20秒長く燃焼したのち、離昇から約35分後に、計画どおりの高度約500km、軌道傾斜角約30度の軌道に入った。セントールVが長く燃焼することで、SRBのトラブルによる損失を補ったものとみられる。その後、セントールVは3回目の燃焼を実施し、地球を回る軌道から脱出し、太陽のまわりを回る軌道に入った。打ち上げ後、ULAは「打ち上げは成功した」との声明を発表した。また、同社のトリー・ブルーノCEOは、「SRBのひとつに、記録すべき出来事が発生したため、現在調査している。ただ、ロケットの性能についてはおおむね満足しており、正確な軌道投入も果たせた」とコメントし、深刻な問題ではなかったことを強調した。【マイナビニュース】

【ULA提供:ヴァルカンCert-2のSRBが破損した瞬間】

3. リリウム、資金難が深刻化し破産に直面

電気航空タクシー開発会社リリウムのドイツにおける主要事業子会社は、資金難が続く中、破産申請を行う予定だ。同社は10月24日にこの動きを明らかにし、子会社のリリウムとリリウム・イーエアクラフトの2社が「今後数日以内に既存の債務を支払えなくなるだろう」と述べた。リリウムは「子会社の破産手続きが当社に及ぼす潜在的な影響について分析中である」と述べ、この検討の結果、親会社も破産申請に至らしめる可能性があるとしている。同社はさらに、親会社と子会社はともに「事業を遂行するための現金が限られている」と付け加えた。追加資金がなければ「継続的な事業を遂行することができず」、資産の購入者を含む第三者から資金を調達する必要がある。リリウムの現在の危機は、ドイツ政府が同国の国営開発銀行からの1億ユーロ(1億800万ドル)の融資の半分を保証することを拒否したことがきっかけとなった。同社は創業以来、電動ダクトファン駆動の垂直離着陸機リリウムジェットを市場に投入するために約15億ユーロを費やしてきた。適合試験機の初飛行は来年の予定で、認証目標は2026年と非常に野心的なスケジュールとなっている。【Flightglobal news】

【Lilium提供:Liliumが開発しているダクトファン駆動のeVTOL機「Lilium Jet」】

4. FAA、先進的な航空移動の未来に向けて運航規則を発表

連邦航空局(FAA)は2024年10月22日、動力付き航空機のパイロット認証と運用に関する最終的な連邦航空特別規則(SFAR)を発表し、先進航空モビリティ(AAM)の未来に向けて大きな一歩を踏み出した。動力付き航空機のカテゴリには、電動垂直離着陸(eVTOL)航空機やエアタクシーが含まれる。動力付き航空機のカテゴリは長い間存在していたが、最近の電気推進の技術革新により動力付き航空機がより魅力的になるまで、民間の分野ではほとんど使用されていなかった。動力付き航空機に対するこの更新されたFAAのアプローチは、1940年代のヘリコプターの導入以来、民間航空における最も重要な技術革新になると期待されている。ヘリコプターのように垂直離陸し、飛行機のように効率的に巡航できる動力付き航空機は、都市の移動、貨物配送、その他の航空サービスに革命を起こす可能性がある。 FAA 長官のマイケル・ウィテカー氏は、指名される前に eVTOL 企業で働いていた経歴があり、それが FAA のこの SFAR へのアプローチと優先順位を決める上で役立った。この新しい規則は、動力付き航空機の広範な使用への道を開くものだが、同時に、企業が対処しなければならない多くの法的および規制上の複雑さ・ももたらしている。FAA のこの規則は、動力付き航空機のパイロット・トレーニング、運用基準、認証に関する具体的な要件を定めている。この規則により大幅な規制変更が導入されるため、動力付き航空機技術の開発または運用に携わる企業は、コンプライアンスを確保するためにこれらの変更の影響を理解する必要がある。【Flightglobal news】

日本のニュース

1. JAL、多言語案内にAIロボ 羽田スカイミュージアムで実証実験

日本航空とグループIT中核会社・JALインフォテック(JIT)は10月22日、自律走行するAIアシスタントロボット「temi」を活用した実証実験を、羽田空港にあるJALの施設「SKY MUSEUM(スカイミュージアム)」で始めると発表した。同施設は訪日客の増加により外国語対応が課題となっており、AIを活用し多言語で施設や展示物を案内する。実証実験は11月1日から12月25日まで。対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語。利用客への案内・説明を多言語で担い、スタッフの省人化と業務効率の改善も図る。実証実験を通じ、将来的には空港などでも、temiをはじめとしたロボットの活用を目指す。temiは米temi社(本社・ニューヨーク)が開発したAIロボットで、映像と音声を活用することで、遠隔地の非対面コミュニケーションを同じ場所で対面しているかのような「テレプレゼンス」を体感できる。また地図生成や地点登録などにより、自律運転によるナビゲーションや案内にも対応する。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:成田にあるJAL SkyミュージアムのAIロボットtemi(中央)】

2.RACのQ400CC、26日から通常運航 ナット緩みで全機点検、2日間全便欠航

日本航空グループで沖縄を拠点とする琉球エアーコミューター(RAC)は、10月26日から通常運航する。22日夜の整備点検で、全5機あるデ・ハビランド・カナダ(旧ボンバルディア)DHC-8-Q400CC型機のうち1機に不具合が見つかり、安全が確認されるまで同型機の運航をすべて停止し、23日と24日は全便欠航となった。JALによると、主脚タイヤのホイールを止めるナットの一部に緩みが見つかり、残り4機でも同じような不具合が見つかったため、同型機すべての運航を停止。1日あたり41便で、23日と24日の2日間で計82便が欠航となり、25日も一部便が欠航となった。RACの機材はDHC-8-Q400CCのみで、機体前方が客室で座席数は1クラス50席、後方が貨物室となっている。2016年4月15日に初号機(JA81RC)が就航し、2018年2月1日に最終受領機となる5号機が就航している。【Aviation Wire news】

【Yahooニュース提供:RACのボンバルディアQ400カーゴコンビ機】

3. 国交省、ANAを厳重注意 福島空港で予備タイヤなく交換せず

国土交通省航空局(JCAB)は10月25日、ANAホールディングス傘下の全日本空輸に対し、厳重注意を行った。今年9月7日に、福島空港で同じくANAHD傘下のANAウイングスが運航するターボプロップ(プロペラ)機デ・ハビランド・カナダDash 8-400(旧ボンバルディアQ400、DHC-8-400)型機の主脚タイヤに対し、不適切な整備を行ったためで、11月8日までに再発防止策を文書で報告するよう求めた。主脚タイヤに対する不適切な整備が行われたのは、9月7日の福島発伊丹行きNH1698便(Dash 8-400、登録記号JA848A、1クラス74席)。乗客68人(幼児なし)と乗員4人(パイロット2人、客室乗務員2人)の計72人を乗せ、福島を午後5時10分(定刻同15分)に出発し、伊丹には午後6時19分(同35分)に到着した。ANAによると、福島空港での出発準備で、当該機の右主脚に2つあるタイヤのうち、内側タイヤの空気圧が低いことを整備士が把握した。機体メーカーが定めた基準に基づくと、本来はタイヤ交換が必要な状態だった。しかし、ANAが福島空港に予備タイヤを配置しておらず、暫定措置としてタイヤに窒素を充填して、空気漏れがないことを確認後に安全と判断し、運航を続けた。航空局は、予備タイヤがないことに起因し、担当した整備士が「意図的に違反行為を行ったものと認められる」と指摘している。また、航空局は9月7日に不適切整備が発生後、1カ月以上たった10月10日まで報告がなかったことを問題視。不適切な事象が発生した場合、航空法は関係部署や航空局に報告するよう定めているが、今回は福島空港の整備士と、当該機が伊丹空港へ到着後にタイヤ交換した部署のいずれも、ANAの品質管理を担当する部署に報告していなかった。ANAによると、双方がお互いに品質管理部門へ報告済みだと考えていたという。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:ANAウィングスのDHC-Q-400型機】

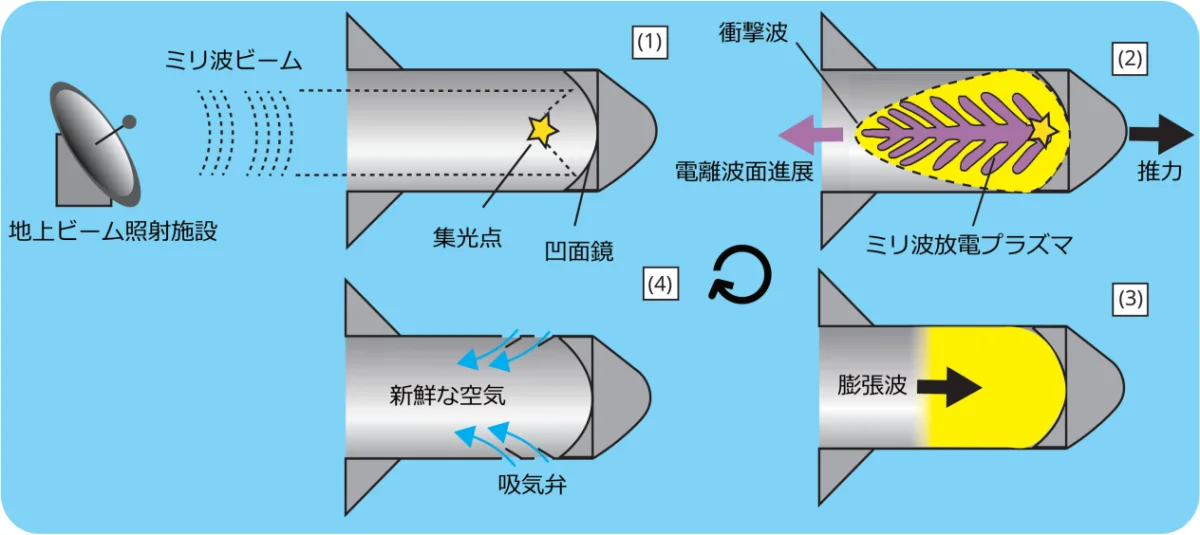

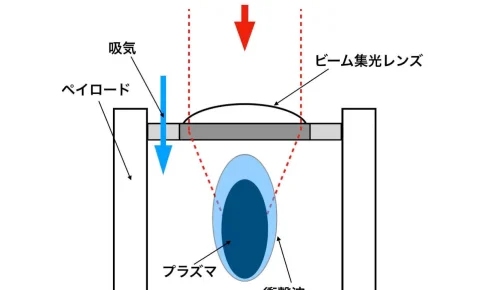

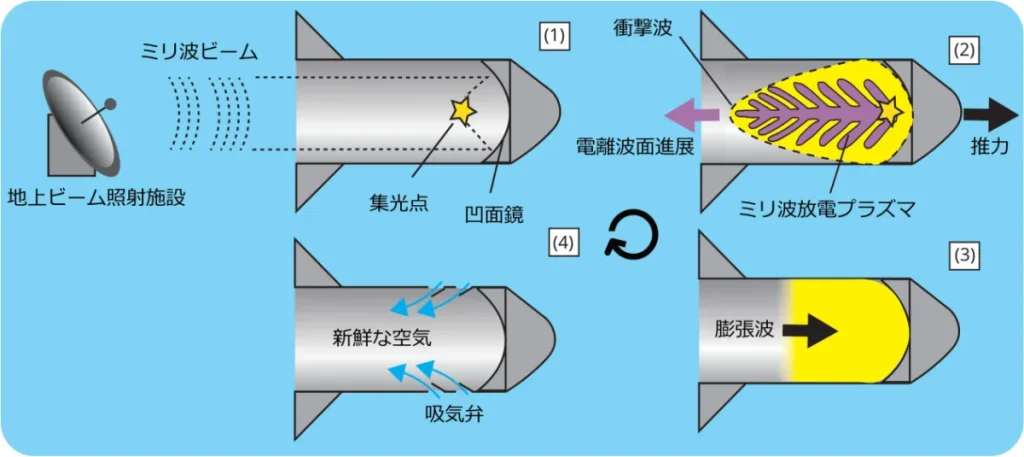

4.マイクロ波ロケットの実現に向けたプラズマ観測手法、東北大が提案

東北大学は10月22日、空気を燃料とし、地上からのミリ波ビームで推力を得る「マイクロ波ロケット」において、その設計や性能向上に不可欠とされる「ミリ波放電プラズマ」の「電離波面」の進展機構に関して、プラズマを生成する入射ミリ波と、プラズマによって反射されるミリ波の干渉で生じる「定在波」を観測し、その時間変動を分析することで、その進展様式を区別する観測手法を発表した。同成果は、東北大大学院 工学研究科の鈴木颯一郎大学院生、同・高橋聖幸准教授らの研究チームによるもの。詳細は、米国物理学協会が刊行する応用物理学に関する全般を扱う学術誌「Journal of Applied Physics」に掲載された。現在の化学ロケットは、1kgのものを打ち上げるのに数十万~数百万円ものコストがかかるため、宇宙の活用を促進するためにはさらなるコスト削減手法の実現が求められている。この問題を解決するため、東京大学(東大)と量子科学技術研究開発機構が2003年に共同で提案したのが、マイクロ波ロケットと呼ばれる技術だという。同ロケットの内部は空洞で、上端に凹面鏡が備えられており、エンジンも燃料タンクもない簡素な構造が特徴で、その内部に向けて地上から高出力のミリ波ビームを照射して凹面鏡で集光させることで、上方から吸い込んだ空気をプラズマ化(よって1段目ロケットに適している)。生成された「ミリ波放電プラズマ」が空気を急激に加熱することで衝撃波を発生させ、その圧力により推力を得ようという仕組みだという。燃料などを必要とせず、構造も簡素なことなどから、化学ロケットよりもコストを削減できることが期待されている。ミリ波ビームの発振設備の建設に初期費用がかかるものの、繰り返しの使用で償却できるとされ、化学ロケットの1段目をマイクロ波ロケットに置き換えた場合、約2000回の打ち上げでコストが従来の1/4になると試算されている。マイクロ波ロケットの設計や性能向上に不可欠なのが、ミリ波放電プラズマがビーム源に向かって波のように進展していく領域である電離波面の進展メカニズムの解明だが、そのためには数値シミュレーションが有効とされるものの、その進展速度やプラズマの構造を正確に予測できる数値モデルが存在しないことが課題だったという。これまでの東大の実験から、投入エネルギーあたりの推力が最大になる電離波面の進展速度が、機体の長さに依存することが報告されており、その予測こそがマイクロ波ロケットの設計において重要とされている。また、実験時のハイスピードカメラでの観測で、ビームの中心の電離波面の先端部の速度が毎秒1000m、ビームの中心軸から離れた電離波面の辺縁部では粒状プラズマが毎秒400mで連続的に進展する様子が捉えられていた。多数のプラズマの粒の発光の影響で、電離波面の中心部は死角となっていたが、辺縁部との類推から中心部も連続的に進展しているものと予想されたという。【マイナビニュース】

【東北大学提供:マイクロ波ロケットの推力獲得サイクル】