KIT航空宇宙ニュース2025WK13

KIT航空宇宙ニュースを購読されている皆様、私は本日付で久留米工業大学交通機械工学科の特別教授を退任致しますが、このKIT航空宇宙ニュースは、継続して投稿して参ります。久留米工業大学在任中のご支援、ご協力、誠にありがとうございました。引き続き、購読の程、宜しくお願い致します。小林哲也

海外のニュース

1. エアアジア、モバイルバッテリー4/1から禁止 飛行中の使用や充電

エアアジアをはじめとするエアアジア・グループは、機内の安全性を高めるため、4月1日からモバイルバッテリーの使用や充電に関する規則を厳格化する。すべての運航便が対象で、飛行中の使用や充電を禁止する。新たな規則では、機内に持ち込めるモバイルバッテリーは、100ワット時(Wh)または2万ミリアンペアアワー(mAh)以下に制限。これを超えて160Wh以下のものは、航空会社の承認が必要になる。搭乗手続き時の混乱を避けるため、乗客には空港到着前にバッテリーの規格を確認するよう求めている。受託手荷物への収納は禁止し、必ず機内へ持ち込む。機内では座席ポケットや座席下への収納を求め、頭上の手荷物収納棚(オーバーヘッドビン)へしまうことを禁止。また、モバイルバッテリーの使用や他の電子機器の充電も飛行中は禁じられる。エアアジアは、チェックインカウンターや搭乗口、機内アナウンスなどを通じて利用者に注意喚起するという。【Aviation wire news】

2.WET コンセプトが失敗に終わったため、MTU は SWITCH プロジェクトの方針を変更

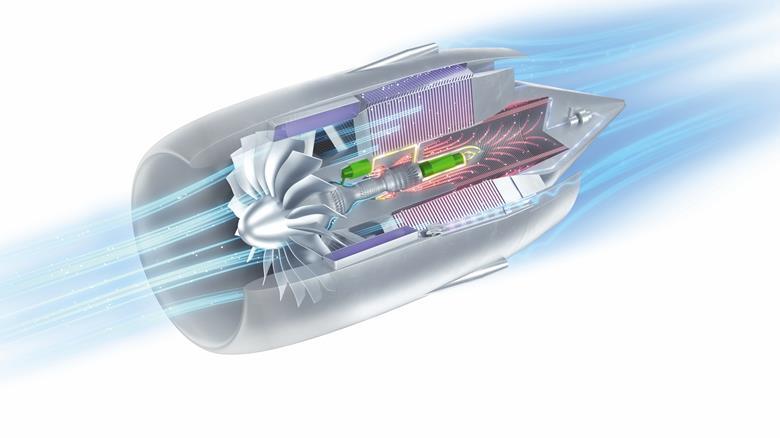

ドイツのMTUエアロエンジンは、EUクリーンアビエーションが資金提供するSWITCHプロジェクトへの貢献を調整し、以前計画した蒸気噴射WET技術ではなく熱回収に重点を置く予定です。プロジェクトリーダーのMTUは、クリーン・アビエーションと寄付金の変更について協議し、「承認を得た」と述べている。また、プロジェクトの第1フェーズを1年間延長し、2026年末までとすることにも合意した。SWITCH(ハイブリッド電気を備えた持続可能な水噴射ターボファン)は、第2世代のギアードターボファン(GTF)エンジンの効率を高める可能性のある技術を調査する研究プロジェクト。2023年1月に開始され、当初は2025年末まで実行される予定だった。このプロジェクトにはMTUのほか、エンジンメーカーのプラット・アンド・ホイットニーと姉妹会社のコリンズ・エアロスペースが参加しており、両社は高速および低速スプールに電動モーター発電機を追加することでPW1100Gエンジンのハイブリッド化を推進している。これらのハイブリッド要素は、蒸気発生器を使用して水を蒸発させ、それを燃焼室に噴射するという、MTU の水強化ターボファン (WET) エンジン コンセプトと組み合わせられることになっていた。MTU は、エンジンの効率性の向上に加え、WET コンセプトにより NOx 排出量と飛行機雲の発生も大幅に削減されると予測する。しかし、今年初め、2022年から続けてきたこの技術の研究を中止することを明らかにした。「これまでの結果では、望ましい燃料節約は完全には実現できないことが示されている。対照的に、NOxと飛行機雲の削減に関する利点は確認された」と報告書は述べている。「全体として、これは、国内外の研究パートナーと緊密に協力しながら、革新的なガスタービンの調整と改良を行うことを意味する。主な焦点は、排気ガスの熱を利用して全体的な効率を向上させる。」としている。MTU は、P&W/Collins との協力は変更されていないものの、改訂された SWITCH アーキテクチャの技術的な詳細についてはコメントするには時期尚早であると述べている。【Flightglobal news】

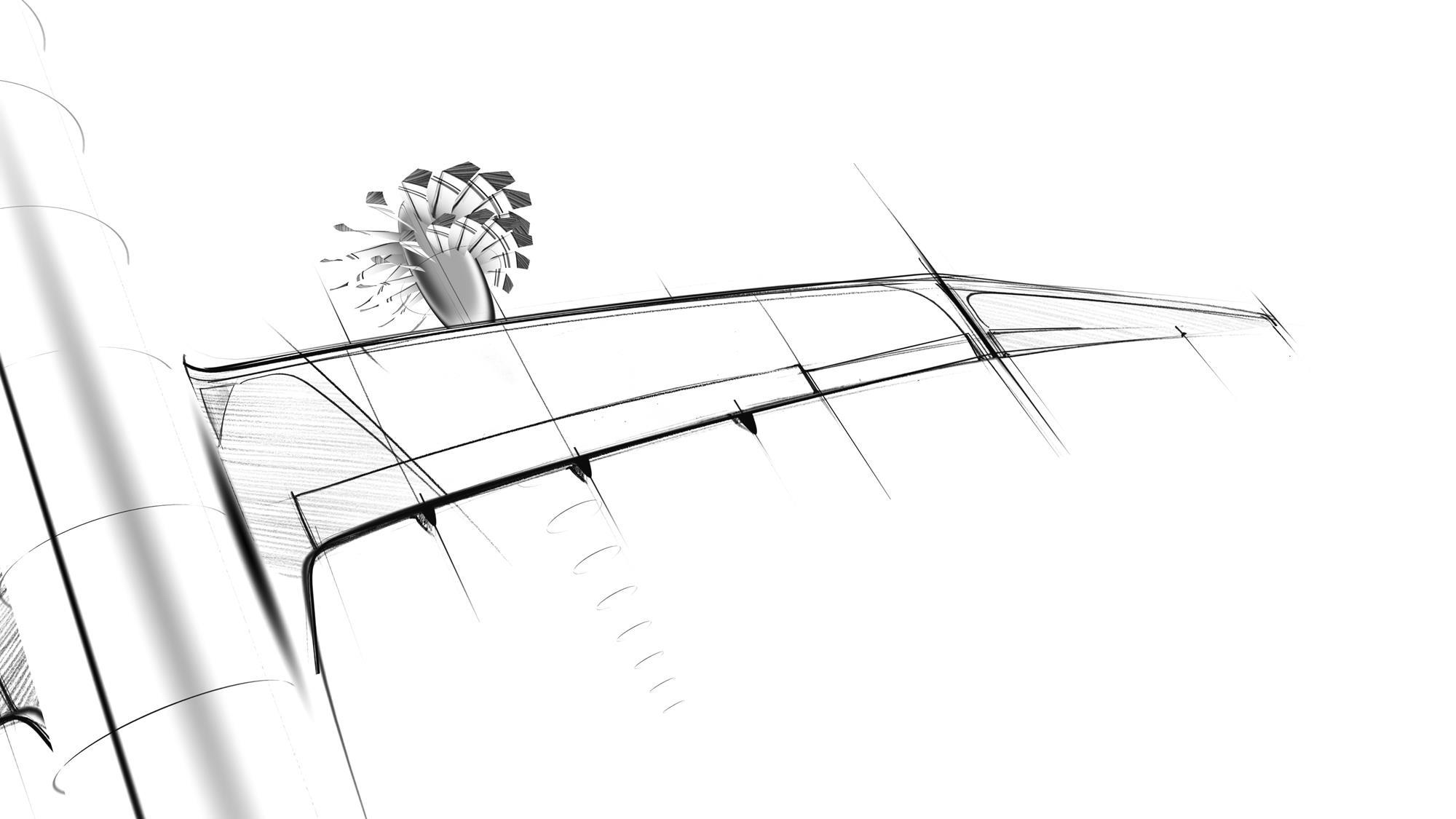

【MTU 提供:SWITCHエンジンは、もともと蒸気噴射WETコンセプトとMWクラスの電動モーター(緑色)を組み合わせたもの】

3.ヴァージン アトランティック航空は、Vertical Aerospaceとの提携を解消し、ジョビーと提携

ヴァージン アトランティック航空は、同じく英国企業のバーティカル エアロスペースとの提携を解消し、代わりにジョビーと提携してエアタクシー サービスを開始することに合意した。この新たな展開は、ブリストルを拠点とするバーティカル航空にとって大きな損失となる。ヴァージン アトランティック航空は、最大 1,000 機の購入オプションを持つ最大の顧客になる可能性があった。【Aviation Week】

4.エアバスがA320後継機の「過激な」デザインを発表

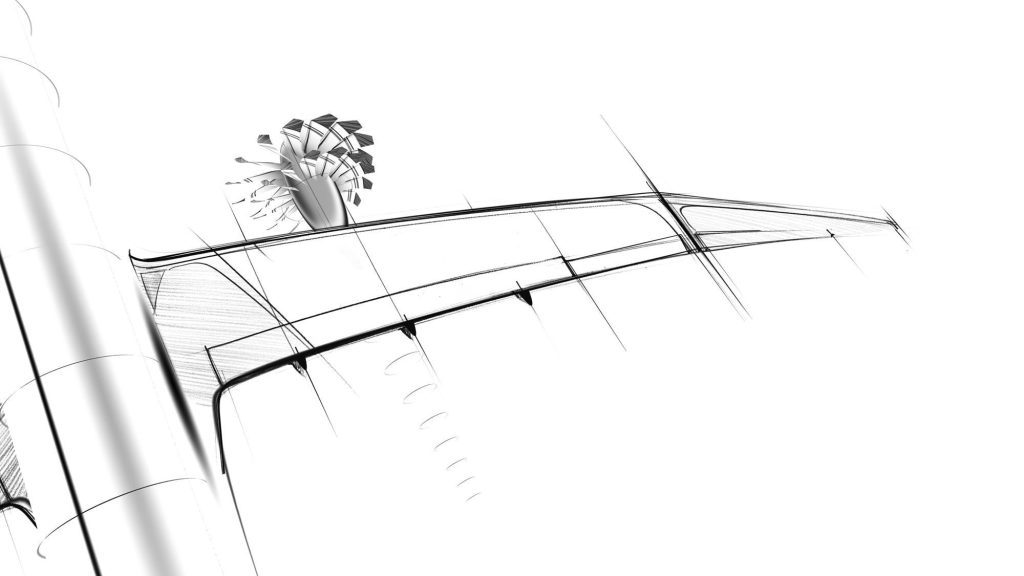

エアバスは、ベストセラーのA320 Neoジェット機ファミリーの後継機を開発し、脱炭素化に注力する中で、次世代の単通路型航空機の初期設計コンセプトを明らかにした。今週トゥールーズで2日間にわたって開催されたエアバス・サミットで、世界最大の航空機メーカーは、推進システム、翼の設計、先進的な構成材料、電動化、自動化、接続性など、新型航空機の主要技術に関する提案を強調した。これは、飛行をより持続可能なものにするための航空業界の「第4次革命」の一部であるとエアバスの幹部は述べた。「段階的な最適化では実現できない。混乱を伴い、白紙の設計を通じて実現することになる」とエアバスの将来計画責任者ブルーノ・フィシュフー氏はイノベーションサミットで語った。完全に持続可能な航空燃料(SAF)で飛行できるようになるこの新しい航空機は、翼の設計、エンジン、システムの進歩により、現在飛行しているモデルと比較して燃料消費量を20~30%削減することを目指している。「これは研究と技術の段階であり、多くの技術を成熟させ、それらを組み合わせる際に、最良のトレードオフは何かを検討する必要がある。どの道を開き、どの道を閉じるか。まだそこには至っていない」とフィシュフー氏は語った。より軽量で強度の高い先進複合材料を使用して航空機を軽量化し、質量を「大幅に」削減する。これにより、燃料効率が向上する。より長く、より薄く、より狭い翼も、この新しいナローボディ機のもうひとつの特徴です。この機体が既存の空港ゲートに確実に収まるように、翼端は折り畳まれる。このデザインは、エンジニアが鳥の飛行を研究し、模倣する「バイオミミクリー」の原理に基づいている。アホウドリの飛行を模倣することで、この機体は飛行中に翼幅が長くなり、揚力が増加し、抗力が減る。英国のエアバスの「ウィング・オブ・トゥモロー」プログラムは、翼を折りたたむ技術を設計している。エンジンについては、エアバスはいくつかの選択肢を検討しているが、主な候補はオープンファンエンジンのコンセプトだ。これは、推力を生み出すファンブレードがより大型で、現行世代のエンジンでファンを収納するカウリングであるナセルに収納されていないというものだ。これにより、空気がエンジン内を効率的に移動でき、燃料消費が削減されるとエアバスは述べた。フランスのサフランとGEエアロスペースの合弁会社であるエンジンメーカーCFMは、持続可能なエンジンのための革新的イノベーション(RISE)オープンファンエンジンのデモンストレーターの開発に取り組んでおり、この技術によって現在の単通路型航空機と比較して燃料消費量と二酸化炭素排出量を20パーセント削減できることを実証することを目指している。エアバスは、10年末までに改造したA380飛行試験機でオープンファンエンジンの飛行試験を行う計画だと発表した。エアバスの民間航空機部門の最高経営責任者、クリスチャン・シェーラー氏は、エンジン技術の決定については「まだ結論が出ていない」と述べた。同氏はさらに、エアバスは「経済性と環境特性に画期的な変化をもたらす」製品を追求すると付け加えた。GEエアロスペースの上級副社長兼最高技術・最高業務責任者のモハメド・アリ氏はサミットで、航空機エンジンのバイパス比が15~16になると、大型ファンの利点は、非常に大きなダクトによって生じる追加の抗力によって打ち消されてしまうと語った。オープンファン設計により、バイパス比を最大 60 まで上げることができる。サミット中、エアバスは、翼に取り付けるか、後部に取り付けるオープンファンエンジンを搭載できるチューブ・アンド・ウィング航空機のコンセプトを披露した。【Flightglobal news】

【Flightglobal提供:Airbusが発表した新型ナローボディ機のデザインコンセプト】

5.燃料電池パワートレインの進歩がエアバスに水素への希望を与える

エアバスは、就航を最大10年遅らせたにもかかわらず、ZEROe水素航空機計画を依然として推進しており、最大1,000海里のルートで最大100人の乗客を運ぶことができる燃料電池駆動の航空機の概念設計を微調整している。【Flightglobal news】

【Flightglobal提供:Airbusが検討中の水素燃料電池航空機】

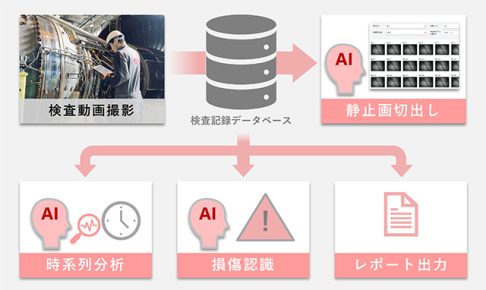

日本のニュース

1.福岡空港、国際線ターミナル全面開業 スマートレーン新設で処理能力2倍に

福岡空港を運営する福岡国際空港会社(FIAC)は3月27日、増改築工事を完了した国際線ターミナルビルを報道関係者に公開した。複数の乗客が手荷物検査レーンを同時利用できる「スマートレーン」を導入し、処理能力を2倍に引き上げるほか、保安検査場と出国審査場を移転拡張する。またウォークスルー型の免税店を設け、広さを約4倍に拡張するほか、シンボルとして高さ8.7メートルの「やぐら」も新設する。新たな国際線ターミナルビルは、あす28日にグランドオープンする。グランドオープンでは、保安検査場と出国審査場、免税店、フードコート、入国審査場などを備えた北側の3階増築部を開業する。増築前の延べ床面積は7万3000平方メートルで、整備後は13万6000平方メートルに増築する。保安検査場は北側に移設し、すべてのレーンを「スマートレーン」とする。最大4人が同時に準備でき、準備ができた人から保安検査へ進む。パソコンは取り出さずに検査できるようになる。既存の保安検査場検査レーンは1人ずつ検査する通常のレーン6台で、移設後は1台増設して7レーンとすることで、処理能力をこれまでの2倍に引き上げる。最大11レーンまでの増設にも対応する。このほか、ファーストやビジネスなど、上級クラスの利用客が優先的に保安検査を受けられる「プライオリティレーン」を、九州で初導入する。【Aviation wire news】

2.三菱重工、搭乗橋をワンプッシュで自動装着 2基連動機能も

三菱重工業グループの三菱重工交通・建設エンジニアリング(MHI-TC、旧・三菱重工交通機器エンジニアリング、東京・港区)は3月26日、搭乗橋(PBB)の「完全自動装着システム」を完成させたと発表した。PBBと機体の装着作業を自動化したもので、2基のPBB連動にも対応する。成田空港を運営する成田国際空港会社(NAA)と共同開発し、日本航空が全面協力した。MHI-TCは今春から、システムの販売を開始する。今回完成した完全自動装着システムは3つの機能を備え、すべての装着作業を完全自動化。従来の自動装着システムは、機体の手前10センチまでで自動走行を終了し、機体への接触微調整やクロージャー(屋根)装着、機体昇降検知センサーの装着など、最終の装着作業をグランドハンドリング(グラハン、地上支援)を担う担当者が手動で操作していた。PBBを自動で装着する「オートドッキング機能」は、ワンプッシュの操作で機体ドアを検出。PBBを走行させ、高さや機体との並行度を全自動で調整する。接触とクロージャー装着、機体昇降検知センサーの装着を完全自動化した。PBB先端の内部に備える操作盤で操作する。2基のPBBを連動させ装着する「ツインオートドッキング機能」は、1基をワンプッシュ操作し、もう1基を連動させて機体に自動装着する機能。無人になるPBBの走行中の映像は操縦中のPBBから確認できる。PBBを2基設置するスポット(駐機場)で稼働する。また、タブレットを使い遠隔操作で装着する「リモートドッキング機能」も実装。エプロン(駐機エリア)から遠隔操作でPBBを機体に装着する。MHI-TCとNAAの両社は2021年4月から、完全自動運転PBBの運用を開始。JALがおもに使用する第2ターミナル(T2)の67番スポットに導入し、段階的に開発を進めてきた。自動装着により、PBBを操作するグラハン業務の簡略化や技術の均一化を図るほか、グラハンは全国的な人手不足が深刻化していることから、負担軽減などにもつなげたい考え。【Aviation wire news】

【NAA提供:ワンプッシュで、PBBを機体に自動装着】

3.伊丹空港、遅延便に騒音抑制料 4月から着陸料の2倍

関西3空港を運営する関西エアポート(KAP)は3月25日、伊丹空港を午後9時以降に離着陸する遅延便に対し、4月1日から「夜間騒音抑制料」を新たに徴収すると発表した。対象は出発便と到着便の両方で、通常の着陸料の2倍にあたる金額を徴収し、空港周辺地域の生活環境改善に充てる。伊丹の運用時間は午前7時から午後9時までの14時間。これまでは航空会社に責任のない、やむを得ない理由の遅延便に限り、運用時間を臨時で延長していた。今後は時間を超過した離着陸便すべてに騒音抑制料を課し、地域への配慮を強化する。遅延便の発生状況は4月1日以降、発生の翌営業日にKAPのウェブサイトに公開する。【Aviation wire news】

4.JAL、航空業界の入門書「やさしく学ぶ エアライン・ビジネスの世界」図表や体験談も

日本航空の100%子会社JAL航空みらいラボは、航空業界の入門書「やさしく学ぶ エアライン・ビジネスの世界」(出版社:インプレス)を4月2日に出版する。同社の大学講義教材を基に、航空業界の基礎をわかりやすく学べる内容にしたという。JALグループ各社の協力を得て制作し、図表やグラフを多用。専門用語の解説も加えたほか、社員の体験談「Voice」や章末の理解度確認テストなども盛り込んだ。主な対象は、エアライン業界に関心のある学生で、業界の基礎知識や最新動向、課題などをまとめた。全14章208ページで、販売は書店や大学生協、ECサイト、価格は税込1980円となる。JAL航空みらいラボは、2024年7月1日設立。産学連携による人材育成を進めており、「みらい人財を創る」「社会に役立つ価値を共に創る」をテーマに、次世代への発信を強化していくとしている。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供】

5.ATR、飛行中のドローンに無線で電力を供給する新技術を開発

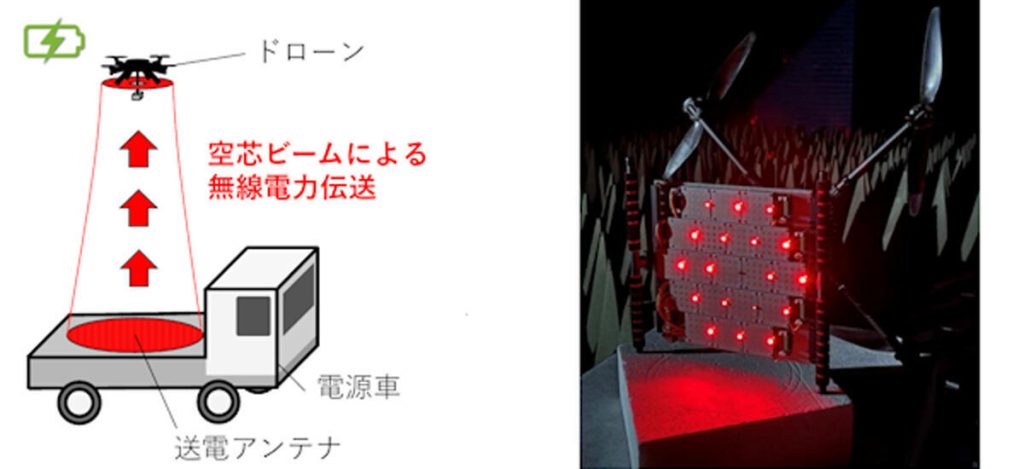

国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は3月27日、「空芯ビーム」と呼ばれる特殊なビームを形成することで、飛行中のドローンに搭載されたカメラなどの機器に影響を与えずに、無線で電力を供給する新技術を開発したと発表した。同成果は、ATR 波動工学研究所の松室尭之研究員を代表とする研究グループによるもの。ドローンの社会実装が進む昨今、スポーツ観戦や物流、農業、さらには災害時の情報収集や通信復旧など、さまざまな分野でさらなる活用拡大が期待される。しかしドローンは、搭載できるバッテリーの容量に限りがあるため、連続飛行時間が30分から1時間程度と短いという課題が残されている。こうした課題を解決するためATRが提案しているのが、マイクロ波を用いた無線電力伝送システムだ。ただし無線電力伝送を行うには、マイクロ波を受信し直流電力に変換する「レクテナ」をドローン株に設置する必要があるとのこと。だがそれでは、ドローンに搭載するカメラなどのミッション機器と、電波的・物理的に干渉してしまうという問題が生じる。そこで今回研究チームは、電力伝送時の干渉問題を解決するため、空芯ビームを利用した無線電力伝送システムの開発に着手。まず、伝送距離や送受電アンテナの大きさをもとに、空芯ビーム形成のために必要な振幅・位相分布を設計したという。【マイナビニュース】

【ATR提供:(左)提案システムのイメージ。(右)空芯ビームによるLED点灯の様子】

6.IHI、航空機の空気抵抗削減に向けた長年の課題を克服する真空ポンプを開発

IHIは3月26日、航空機の空気抵抗を削減するための空力制御システムとして期待されるハイブリッド層流制御システム(HLFC)の実現に向け、ガス軸受モータを搭載した減圧装置となる真空ポンプを開発し、希薄空気における条件下で実証試験に成功したことを発表した。航空機の空気抵抗を大幅に削減する技術として期待が集まるHLFCは、翼の表面に開いた小さな穴から空気を吸い込み、前縁部のみの吸い込みにより横流れの不安定性を効率的に抑制するとともに、翼の後方では自然層流と同様の望ましい圧力勾配を持つ設計とすることで、滑らかな層流を維持するという、翼の前縁と後方で異なる手法を組み合わせた制御システム。この制御された吸引により、翼の空気抵抗が削減され、航空機の燃費向上およびCO2排出量の削減につながるとする。

【IHI 提供:希薄空気で作動中のガス軸受真空ポンプ】

7.IHI・福井県・産総研、3者連携研究ラボ設立 – 航空機軽量化へ新材料を開発

IHI、福井県、産業技術総合研究所(産総研)グループ(産総研、および同研究所100%子会社のAIST Solutions)の3者は、複合材料開発のさらなる高度化を目的とした「IHI-福井県-産総研 空のカーボンニュートラル先進複合材料連携研究ラボ」を、2025年4月1日付けで産総研に設立することを発表した。IHIと福井県は、航空分野における「空のカーボンニュートラル」の実現に向けて、長年にわたり航空機の軽量化につながる新材料・新技術の開発に共同で取り組んできた。中でも、福井県工業技術センターが開発した「開繊技術(炭素繊維などの強化繊維束を幅広く薄いテープ状にほぐし拡げる手法)」と、これを用いて作られる炭素繊維複合材料(CFRP)は、耐衝撃性などにおいて特に優れた性能を有することから、両者は早くからその可能性に注目。福井県内の関連企業も含めた共同開発を実施してきたとする。その取り組みの中で、福井県工業技術センターは、強化繊維束に空気流を作用させ繊維1本ずつを幅方向に広げる“空気開繊”技術を開発。これを用いることで、CFRPの中間素材である「プリプレグシート」の厚さを従来の半分以下にすることが可能となり、軽量かつ高強度な航空エンジン部品を実現した。そして現在では、そうした共同開発の成果を用いてIHIグループが生産している航空エンジン部品が、プラット・アンド・ホイットニーの航空エンジン「PW1100G-JM」に採用されており、エアバスの航空機「A320neo」に搭載され、その燃費向上に貢献しているという。【マイナビニュース】

【IHI t影響;福井県工業技術センターが開発した開繊技術を用いて製造されるCFRPの薄層プリプレグシート】

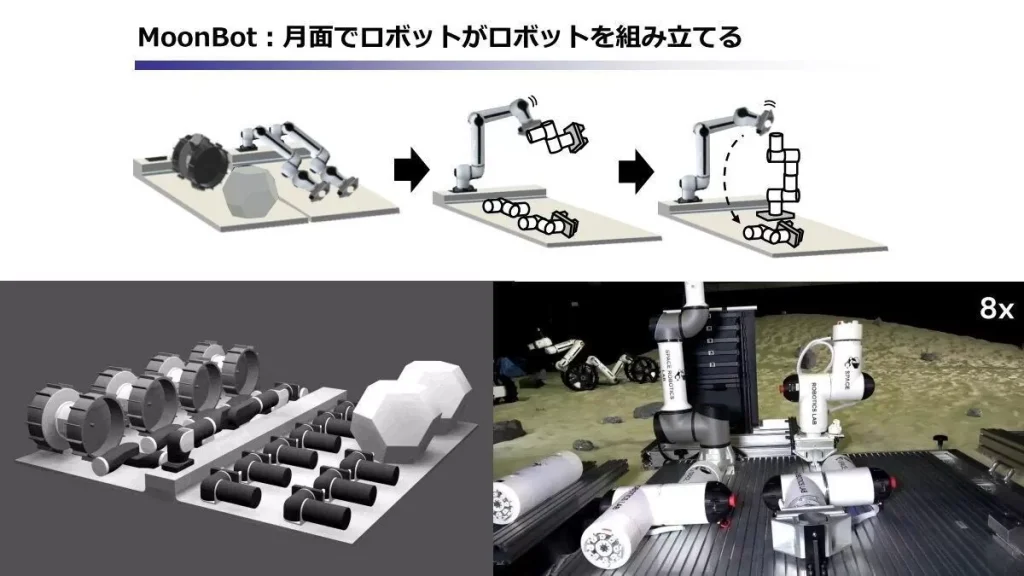

8.東北大など、月面でロボットがロボットを組み立てる「MoonBot」を公開

2050年までに月面に未来都市を作る——そんな壮大な目標を掲げるプロジェクト「月面探査/拠点構築のための自己再生型AIロボット」の公開実験が3月12日、神奈川県相模原市で行われた。これは国のムーンショット型研究開発事業として、2022年度に採択されたもの。公開実験では、開発した複数のロボットによる作業のデモが披露された。人類の次の有人宇宙開発の場として注目されているのが月面である。しかし、国際宇宙ステーションが飛行している高度400kmの低軌道に比べ、月は非常に遠い。輸送コストは高く、輸送量が限られるという、ロジスティクスの面で大きな問題を抱える。その一方で、有人拠点の構築には、多種多様な作業が必要という技術的な難しさもある。それを解決する手段として、同プロジェクトが研究開発を進めているのがモジュラー型のAIロボットである。ここでキー技術となるのは、モジュラー型であること。通常の探査では、地上で完成させたロボットを輸送するのだが、これはモジュール単位で輸送してから、月面でロボットとして組み立てるというのが大きな違いだ。モジュール単位であれば、完成形のロボットよりも収納効率が上がるため、限られた輸送機会を最大限に活用できる。また、モジュールの組み合わせを変えることで、月面でさまざまな形態のロボットを作れる。一度組み立てたロボットでも、構成を変えてまた別の作業に使うこともできるので、そういう面でも効率が良い。月面にはまず、こういったロボットを輸送し、無人で拠点を構築してから宇宙飛行士が現地に行って、滞在を開始する。その後は、危険な屋外作業はロボットが担当し、宇宙飛行士は安全な室内で快適に仕事ができる。これが、同プロジェクトが描く月面探査/拠点構築のシナリオだ。【マイナビニュース】

【東北大学提供:モジュール単位で月面に輸送し、現地でロボットとして組み立てる】

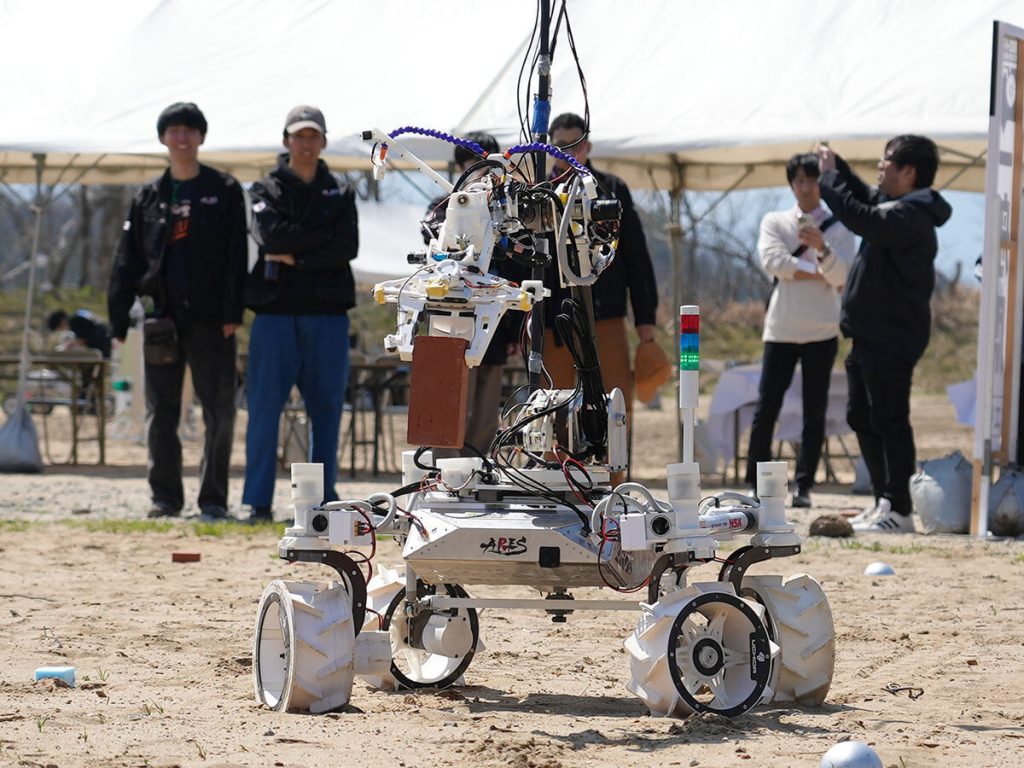

9.鳥取砂丘の月面実証フィールド「ルナテラス」で、探査車の技術競う大会開催

鳥取砂丘につくられた、月面の環境を摸した実証フィールド「ルナテラス」で月面探査ローバーの技術を競う、学生全国大会「鳥取ローバーチャレンジ2025」が3月22日に開催された。全国の大学や高等専門学校、技術系高校の学生からなるチームが参加できる、日本初の大会だという。「鳥取砂丘から月へ! 未来の探査技術を切り拓け!」をコンセプトに、学生にロボティクスと宇宙探査技術の実践的な学習機会を提供。競技や交流を通じて創造性や技術力を育成することを目的としている。また、学生向けの月面探査ローバーの開発体験を提供する大会として、“将来的な宇宙開発や探査ミッションに参加する技術者や研究者の登竜門”と位置づける。大会には計8チームが出場。初心者向けの「エントリー」部門と、高度な技術を競う「エキスパート」部門があり、エントリー部門には鳥取大学の宇宙開発研究会「T-SAT」など5チームが参加。エキスパート部門には、大学生を対象とした世界最高峰のロボット工学コンテストとされる「URC」に日本チームとして2024年に初出場した、国際ローバー開発プロジェクト「KARURA」なども参加した。【マイナビニュース】

【マイナビニュース提供:探査車の技術競う学生全国大会「鳥取ローバーチャレンジ2025」エキスパート部門の大会時の様子】