KIT航空宇宙ニュース2025WK17

海外のニュース

1. 総2階建てA380、初飛行20周年 次世代エンジン試験も

総2階建ての超大型機エアバスA380型機が4月27日で初飛行20周年を迎えた。2021年に251機で生産を終え、現在は12社が220機を運航しているが、エアバスは後継を計画しておらず、現行機ではA350-1000が同社最大の機種となる。エアバスは「ジャンボ」の愛称で親しまれているボーイング747型機の対抗馬として、「A3XX」の名称で超大型機プロジェクトを1990年に発表し、2000年12月19日にA380として開発をスタートさせた。飛行試験初号機は、本格的な製造が2003年から始まり、2005年1月18日に仏トゥールーズでロールアウト。同年4月27日に初飛行した。型式証明は2006年12月12日に、EASA(欧州航空安全庁)とFAA(米国連邦航空局)から取得。顧客向けの初号機(解体済み)は2007年10月15日にシンガポール航空が受領した。最終号機は最大顧客であるエミレーツ航空へ2021年12月16日に引き渡され、エアバスが顧客へ納入したA380としては251機目となった。飛行試験初号機は、今年3月15日に2022年以来3年ぶりにフライト。システムのアップグレードや試験設備の更新など数カ月の準備を経てテストフライトに復帰した。A380のエンジンは英ロールス・ロイス製Trent 900(トレント900)と、米エンジンアライアンス製GP7200を選択できるが、初号機はTrent 900を採用している。今後はGE(ゼネラル・エレクトリック)とサフラン・エアクラフト・エンジンズが50%ずつ出資する合弁会社CFMインターナショナルが、エンジン前部のファンが露出した「オープンファン・エンジン」の飛行試験にA380を活用する計画がある。CFMのRISE(Revolutionary Innovation for Sustainable Engine:持続可能なエンジンのための画期的な技術革新)実証プログラムの一環で、2026年から2030年までに仏トゥールーズにあるエアバスの飛行試験施設で実施する。オープンファン・エンジンは、従来のターボファン・エンジンではカウルに囲まれている前方のファンブレードにあたる部分が露出している。A380は現在主流の双発機と異なりエンジンが4基あることから、このうち1基を新開発エンジンに換装する飛行試験に適している。エアバスとCFMは、2022年2月に水素エンジンの実証実験を行うパートナーシップを締結しており、次世代エンジンの開発にA380が活用されることになりそうだ。【Aviation wire news】

【Airbus提供:第2エンジンに「オープンファンエンジン」を装着したA380試験飛行機(想像図)】

2. 中国 宇宙船打ち上げ 宇宙ステーション滞在の飛行士交代

中国は24日、3人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船を打ち上げました。3人は、中国が独自に運用する宇宙ステーションに滞在する予定で、宇宙開発の分野でもアメリカに対抗するねらいがあるとみられます。中国は、2022年に完成した独自の宇宙ステーション「天宮」に宇宙飛行士を常駐させていて、年に2回、宇宙飛行士を交代させるための宇宙船を打ち上げています。日本時間の24日午後6時17分ごろ、内陸部にある酒泉衛星発射センターで、3人の宇宙飛行士を乗せた「神舟20号」が打ち上げられました。3人の宇宙飛行士は、現在、「天宮」に滞在している宇宙飛行士と交代し、およそ6か月間にわたって実験活動や設備の補修などにあたるということです。中国の国家宇宙局は、2050年までに宇宙科学の重要な領域で世界をリードするとの目標を掲げ、宇宙開発を加速させています。また、数年以内に、外国人宇宙飛行士として、友好国のパキスタンの宇宙飛行士を中国の宇宙ステーションに初めて滞在させると発表しています。中国は、月面基地の整備についても、ロシアなどとともに協力を進めていて、宇宙開発の分野でもアメリカに対抗するねらいがあるとみられます。【NHKニュース】

【NHKニュース提供:中国の「神舟20合」の打ち上げに成功】

3. NASAとボーイング、X-66の開発を一時停止し超薄翼設計に注力

最近まで、米国宇宙機関(USA)とボーイングは、X-66を持続可能な航空技術への大きな飛躍だと宣伝していた。この機体の設計は、斜めの支柱で支えられた非常に長く薄い主翼を特徴としていた。これらの計画は凍結されたが、彼らは依然として薄翼技術の利点を信じている。NASAは声明の中で、新たなプロジェクトは「多様な航空機構成に幅広く応用できる薄翼技術の実証に重点を置く」と説明した。NASAはウェブサイト上で、再評価ではボーイングが「長くて薄い翼の技術の可能性を実証するための地上試験場」に重点を置くことになると説明した。X-66プログラムは、マクドネル・ダグラスMD-90機を大幅に改造し、トラス支柱を備えた薄翼機の実証を目的としていた。この実験機は、2050年までに航空排出量ネットゼロを達成するというNASAの計画の最前線にあった。遷音速トラスブレース翼(TTBW)機は2028年に初飛行する予定だった。飛行実証が成功すれば、ボーイング社は2030年代に同機の商業運航を開始する計画だった。現在、 NASAは声明の中で、「複数の航空機構成に幅広く応用できる薄翼技術に焦点を当てた、同機関の持続可能飛行実証プロジェクトへの最新のアプローチを評価している」と述べている。Aviation Week の報道によると、X-66 プログラムのエンジニアは、ボーイングの 777X および 737 MAX 派生型の遅延した認証をサポートするために再配置される予定だという。この新たな展開は、ボーイングの最近のコスト削減戦略と、既存顧客向けのプログラムの最終決定への新たな注力姿勢に沿ったものである。しかし残念なことに、これはトランプ政権が次年度のNASAの科学予算を半減させようとしている動きも反映している。【AIAAニュース】

【Yahooニュース提供:トラスウィング実証機「X-66」想像図】

4. Supernal、eVTOL技術デモンストレーターの初飛行を発表

計画中のS-A2モデルの予備的な実物大のサンプルが3月1日に最初の係留飛行を達成した。スーパーナルは、同社が計画しているS-A2 eVTOL機の実物大技術実証機が、1か月以上前の3月1日に初飛行を行ったことを確認した。カリフォルニアに拠点を置く同社は、AINから問い合わせを受けるまでこの飛行を認めていなかったが、この係留飛行は実物大の4人乗り航空機の設計、製造、統合、飛行に向けた取り組みにおける画期的な出来事だと述べた。韓国の現代自動車グループの完全子会社である同社は、2028年にS-A2の認証取得を目指していると発表した。3月には、さまざまな先進的な航空モビリティのユースケースに向けて準備を進めているプログラムパートナーのネットワークに、CHCヘリコプターが新たに加わったと発表した。GKNエアロスペースによると、同社は現在飛行試験を開始している技術実証機の機体構造の70%以上(主翼と電気配線システムを含む)を供給したという。機体の空力構造の設計を担当する同社は、アーチャー、ジョビー、バーティカル・エアロスペースといった他のeVTOL機開発企業の主要パートナーでもある。【AINニュース】

【Flightglobal提供:Supernal 社のeVTOL機「S-A2」】

5. GKN、ファンブレードの浸食防止コーティングを検証

GKNエアロスペースは、修理されたブレードを「元のものより優れたものに」し、航空機の燃料燃焼を減らすのに役立つ新しいエンジンファンブレードコーティングの検証に取り組んでいる。日常の運用において、エンジンのファンブレードの前縁と先端には破片が付着し、侵食や劣化を引き起こし、最終的には効率が低下する。GKNはすでにマレーシア、スウェーデン、米国の拠点でこれらのブレードの修理を行っており、米国ではサンディエゴ近郊に年間5万4000枚のブレードを修理できる新しい施設を開設した。現在、GKN は修理されたブレードに独自のセラミックコーティングを施し、侵食や劣化の影響に長期間耐えられるようにテストしている。「ブレードの先端部分の欠けや侵食により、燃料消費量が1%増加する可能性がある」と、GKNの最高技術責任者兼戦略責任者であるラス・ダン氏は4月17日の記者会見で述べた。「修理によって1%の性能を取り戻し、その後コーティングを施すことで、その1%の改善をより長く維持することができます」とダン氏は述べた。「私たちがここで行っているのは、ファンブレードを元の状態よりも優れた状態で再び使用できるようにすることです。」このコーティングはスウェーデンで開発された。スウェーデンでは、飛行中のファンブレードの劣化による悪影響とファンブレードの修理による利点を理解するための研究が進められていた。GKNが主要サプライヤーであるプラット・アンド・ホイットニー社のギヤードターボファンエンジンでは既に試験が実施されているが、同社はすべての商用エンジンモデルにこの技術を提供できることを期待している。コーティングの認証作業は米国で行われている【Aviation Week】

【Flightglobal提供:PW4090エンジンFan Blade】

日本のニュース

1. ANA、777-300ERに「サメ肌」リブレットフィルム 燃費抑制とCO2削減

全日本空輸は4月26日、サメ肌の構造を模した「リブレット加工フィルム」を機体の表面に貼り付けたボーイング777-300ER型機の運航を始めた。旅客機への導入はアジア初で、ANAは2024年9月に貨物専用機777F(JA771F)へ初めてフィルムを実装しており、今回で2機目。777の旅客機と貨物機の両方に導入した世界初の航空会社となった。リブレットフィルムの名称は「AeroSHARK(エアロシャーク)」。ルフトハンザ ドイツ航空を中核とするルフトハンザ・グループの整備会社ルフトハンザ テクニックと、化学薬品・塗料メーカーの独BASFが共同開発し、BASFが製造。ルフトハンザ テクニックがAeroSHARKの型式証明を取得しており、商業運航する航空機での安全性が証明されている。サメの肌を生体模倣したフィルムで、気流の影響による空気の粘性抵抗を低減することで燃費を改善し、CO2(二酸化炭素)削減につなげる。50マイクロメートル(1000分の50ミリ)の「リブレット(サメ肌)」を気流の方向に合わせて配置することで、サメの皮膚を再現し、飛行中の空気抵抗を約1%減少させ、燃費を改善してCO2排出量を減らす。1枚あたりの大きさは、幅約1メートル×高さ約0.5メートル。1機目の777Fと2機目の777-300ERとも1機あたり約2000枚が使われ、機首や天井、尾部などを除いた胴体の約7割にあたる部分に、海外の整備委託先で貼り付けられた。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:「サメ肌リブレット・フィルム」を貼ったANA777-300ERの機体外板】

2. ピーチ、関空初のGSE自動運転「レベル4」実証 グラハン省力化など期待

ピーチ・アビエーションは、自動運転によるGSE(航空機地上支援車両)の実証実験を関西空港で進めている。ランプエリアを自動運転で走行する車両の実用性を検証し、グランドハンドリング(グラハン、地上支援)の省力・省人化などにつなげたい考え。同様の実証実験は関空では初の取り組みとなる。関空第2ターミナルでの実証実験には、長瀬産業とパナソニック ホールディングス、関西エアポート(KAP)の3社が協力。長瀬産業が用意するTractEasy社の自動運転モビリティ「EZTow」を使用し、車両通行帯とエプロンを走行する。旅客やスタッフが利用する道路や横断歩道で歩行者を検知し、一時停止し再発進する機能や、スペースが限られた手荷物返却エリアでの幅寄せ走行など、空港特有の環境に応じた走行性能を検証する。ピーチは2023年4月に、貨物コンテナなどを牽引するトーイングトラクターを遠隔操作する実証実験を関空で展開した。今回の実証実験はそれに続くもので、2024年12月から4月20日までは、運転席に運転者が座り緊急時などに運転者が操作できる条件付自動運転「自動運転レベル3」を検証。現在は特定の条件下で完全無人運転となる「自動運転レベル4」に切り替え、4月末まで検証を進めている。自動運転に遠隔操作を組み合わせることで、複数空港の車両を遠隔管制で一括管理も可能となる。これにより、グラハンの省力・省人化に加え、受託手荷物の返却時間短縮など、サービス向上も期待できるという。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:関空でGSE自動運転「レベル4」実証試験を行っている自動運転モビリティ「EZTow」】

3. JAL、自社養成パイロットの業務体験 夏・秋に学生向け

日本航空は4月25日、自社養成パイロットの業務体験(旧インターンシップ)を実施すると発表した。夏と秋の2期で開催し、学年に応じて対面またはオンライン形式で実施する。募集は夏タームが25日から始め、秋タームは7月7日からエントリーを受け付ける。業務体験では、パイロットの1日の仕事の流れや運航に関する業務内容、安全運航にかける思いなどを紹介するほか、グループワークや現役パイロットとの交流などを通じて、パイロットの使命感や「エアマンシップ」の本質を体験できる内容となっている。対象は、4年制大学または大学院、高専専攻科の在籍者(短大を除く)で、学年・専攻・文理は不問。夏タームは8月20日から27日まで、秋タームは10月5日から10日までの期間中に、いずれか1日を選んで参加する。学部3年生以上は対面またはオンラインを選択でき、1-2年生はオンライン形式のみとなる。応募はJALの採用サイト内の「INTERNSHIP GATE」からエントリーを受け付けており、参加者の選考を実施する。【Aviation wire news】

4. ANA、エアバス傘下NAVBLUEと提携 フライトオペレーション効率化

全日本空輸は、エアバスの100%子会社NAVBLUEと提携し、デジタル化によるフライトオペレーションの効率化を進める。NAVBLUEが提供するWebベースのドキュメント管理ソリューション「Mission+ DOC Manager」を導入し、パイロットの情報アクセス性や業務効率の向上を図る。両社が協業するのは初めて。Mission+ DOC Managerは、運航マニュアルや関連文書をリアルタイムで共有・管理できる機能を備えており、エアバスの運航マニュアルに関する業務プロセスの最適化を支援する。ANAは数年前からデジタル戦略を掲げており、同ソリューションの導入でフライトオペレーションの効率化と精度向上を目指す。ANAが導入するMission+ DOC Managerは、運航ライブラリを参照する「OLB(Ops Library Browser)」と、緊急手順書の「eQRH(electronic Quick Reference Handbook)」の情報を統合するもので、乗務員が常に最新の運航情報にアクセスできる環境を構築。マニュアル配布のデジタル化で、業務プロセスを効率化し、航空法に準拠することで、精度の高い運航を実現するという。【Aviation wire news】

5. 黒田精工、空飛ぶモビリティに最適なモーターコアの販売開始

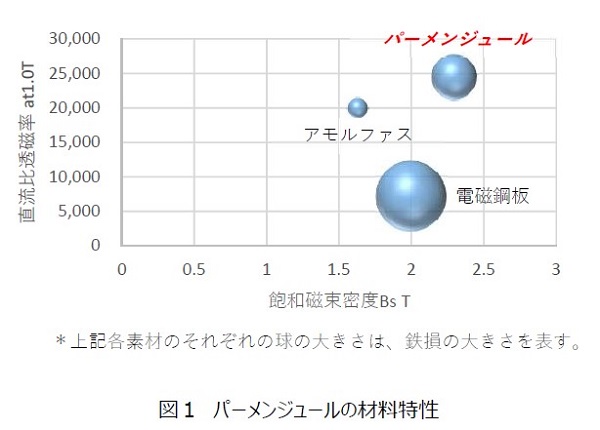

黒田精工が販売を開始した空飛ぶモビリティに最適なモーターコアは、通常の電磁鋼板に比べて高磁束密度、高透磁率、低鉄損という特性のあるパーメンジュール材を使用し、小型軽量かつ高出力を実現。重量を軽くし長時間飛行できることが求められる空飛ぶモビリティ用途には最適。パーメンジュール材を使用することにより、通常の電磁鋼板やアモルファスでは満足できなかった性能に対して、検討可能な仕様の範囲が拡大でき、空飛ぶモビリティの普及に貢献することが期待できる。【日本経済新聞】

【黒田精工提供:パーメンジュール材の材料特性】