KIT航空宇宙ニュース2025WK28&29

海外のニュース

1. エア・インディア機墜落事故、離陸直後に燃料遮断か インド当局が中間報告書

インドのアーメダバードで現地時間6月12日に起きたエア・インディアのAI171便(ボーイング787-8型機)墜落事故で、インドの事故調査当局であるAAIB(航空事故調査局)は7月12日、中間報告書を公表した。フライトレコーダー(EAFR: Enhanced Airborne Flight Recorders)に記録されたデータの初期分析が完了したことを明らかにした。調査は進行中で、回収された音声記録には、コックピットにいたパイロット2人のうち、ひとりが燃料のカットオフ(燃料遮断)についてもうひとりに尋ね、尋ねられたパイロットが否定する様子が記録されていた。フライトレコーダーの記録によると、事故機はUTC(協定世界時)で午前8時8分39秒(インド時間午後1時39分)に離陸直後、2基あるエンジンのうち、同42秒ごろに進行方向左側の第1エンジンと右側の第2エンジンの燃料カットオフスイッチが1秒間の時間差で「RUN」から「CUTOFF」位置に立て続けに切り替わった。また、空港の監視カメラ映像では、離陸直後の上昇中に非常用動力装置のRAT(ラム・エア・タービン)が展開された様子が映し出されていた。その後の記録で、両エンジンでEGT(排気ガス温度)が上昇し再点火の兆候を示したものの、第1エンジンは推力回復に向かい始めたが、第2エンジンはコア速度の減速を止めることができず、回復に至らなかったことを示している。フライトレコーダーの記録は同9分11秒に停止した。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:事故機の離陸直後の写真で赤い丸で示すようにRATが展開している】

2. コンシャス社はダッシュ8-300の燃料電池化に「信頼性と可能性」を追求

オランダの新興企業コンシャス・エアロスペースは、ゼロエミッション飛行の基礎技術を成熟させるための政府資金プロジェクトの一環として開発中の水素燃料電池動力装置を後付けしたデ・ハビランド・カナダ・ダッシュ8-300を今後3年以内に飛行させる計画だ。コンシャス・エアロスペース社のプロジェクトは、燃料電池技術の実用化を航空機の実用化において実証することに重点を置いている点で意義深い。 リージョナルターボプロップ機であるDash 8-300は、そのサイズと典型的な運航プロファイルから、この実証実験に最適なプラットフォームです。 同社はこの機体を水素燃料電池に転換することで、リージョナル航空分野におけるゼロエミッション飛行の可能性を示すことを目指している。

【コンシャス社提供:水素燃料電池パワートレインDHC-8-300想像図】

日本のニュース

1. ANA、フライトプラン作成に新システム ルフトハンザ「Lido Flight 4D」

ルフトハンザ ドイツ航空の子会社ルフトハンザシステムズは現地時間7月16日、同社のフライトプランニングソリューション「Lido Flight 4D」を全日本空輸が導入を開始したと発表した。経路の最適化などにつながる技術で、運航の安定性とコスト効率の向上を図る。Lido Flight 4Dは、運航データや気象、空域制限などのリアルタイム情報を活用。経路の最適化やフライトプランを自動作成し、燃料効率を改善する。ANAは、フライトプランニング、監視、飛行中支援を統合する「Integrated Flight Support(IFS)」を導入の中核に据える。ルフトハンザシステムズは、運航管理者が作成したフライトプランに対してパイロットが高度、速度、経路を調整できる機能をANAと共同開発する。この機能はANAの既存のブリーフィングプロセスに組み込まれる。同社は、ANAの導入がアジア地域における事業拡大とソリューションの有効性を示すものだとしている。Lido Flight 4D IFSは、同社が掲げる新たなフライトプランニング戦略の一環となる。ANAは、日本で初めてLido Flight 4Dを導入する顧客となる。ルフトハンザシステムズは、今回の導入を戦略的な節目に位置付ける。【Aviation wire news】

2. JALスカラシップが50周年 閣僚も輩出、アジア太平洋の学生集う「みんな悩みは共通」

日本航空と公益財団法人JAL財団は7月15日、アジア・オセアニアの大学生を日本へ毎年招待し、日本との相互理解や交流を促進する「JALスカラシッププログラム」の50周年記念式典を都内で開いた。JALスカラシップはアジア・オセアニア地域の大学生を対象としたもので、1975年の発足から今年の修了生までで1732人が参加し、閣僚や有力企業の経営者、外交官などを多数輩出しており、日本とアジア太平洋地域の連携に貢献している。毎回ひとつのテーマを設け、基調講演とフィールドワーク、ホームステイを柱とし、日本滞在中は日本語ですべてのプログラムが行われる。今年度のテーマは「SDGs」。中国・香港・台湾・韓国・フィリピン・ベトナム・タイ・カンボジア・ラオス・ミャンマー・マレーシア・シンガポール・インドネシア・インド・グアム・豪州で公募・選抜された大学生・大学院生25人と、コーディネーターとして日本からも7人の学生が参加した。6月25日から前半7日間はオンライン、7月2日から15日までは対面開催で、福岡県の宗像市や都内のJAL施設などを訪れた。財団の理事長を務めるJALの赤坂祐二会長は、修了式で「地球環境問題や地球温暖化は、我々の力で止められるのだろうか」と学生たちに問いかけ、「人類が進歩する過程で、運命的な課題かもしれない。知力、温かい豊かな心と、みんなで連帯すれば、非常に深刻な課題を乗り越えられる可能性は十分ある。皆さんの世代に託すのは心苦しいが、私も少しでも皆さんと一緒に何らかの解決策を見いだしていきたい」と語った。修了式後に取材に応じた赤坂氏は「学生さんが各国からこれだけ集まってくれて本当にうれしい。皆さんほとんど独学で日本語を学ばれていて、相当レベルが高く、驚いた」と喜びの表情を見せ、「同じ世代で違った国から同じ問題意識を持つ人たちが集まり、このままではいけない、という考えを共有していけば、少しずつ解決の糸口が見つかるのではないか」と期待を寄せた。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:写真2列目中央がJAL赤坂会長】

3. ANAと日立、運航ダイヤ修正を自動化 イレギュラー対応を数時間単位で短縮

全日本空輸と日立製作所の両社は7月15日、悪天候などの「イレギュラー」で遅延や欠航が生じた際、運航ダイヤの修正案を高速・最適に自動立案するシステムを国内線に導入したと発表した。日立100%子会社の日立コンサルティング(東京・千代田区)との共同開発したシステムで、イレギュラー時の修正作業が数時間単位で短縮でき、利用客への影響を最小限に抑える。両社によると同様のシステムは国内の航空会社として初めてだという。新システムは7月から導入済みで、悪天候などによる運航ダイヤの乱れが予測・発生時に、運航スケジュール、整備計画、乗務員計画、空港での各種条件などのデータを収集・解析し、運航ダイヤの修正案を自動で複数立案。変更に伴う機材の整備計画を自動修正する。ANAのオペレーション担当は、提示された複数の修正案から最適案の選択が可能となり、修正ダイヤ決定までの時間短縮と運航品質の向上を両立させる。同システムの導入により、修正案検討の所要時間を最大で70%短縮するほか、台風の進路や速度など天気予報の変化に、何度でも柔軟に対応できるようになる。また、オペレーション担当者は短時間で修正ダイヤの立案と判断に迫られることから、心理的負担を軽減でき、複数の修正案比較できることから運航の安定性向上にもつながる。【Aviation wire news】

4. JAL・住商のeVTOL事業会社、大阪万博でモデル機展示 “空飛ぶクルマ”運航前に体験

「空飛ぶクルマ」と呼ばれるeVTOL(電動垂直離着陸機)の国内運航を目指すSoracle(東京・日本橋)は、大阪・関西万博でeVTOLの実機サイズ・モデル機の展示を始めた。同社は日本航空と住友商事が共同設立した新会社で、2026年に始まる実証運航を前に、機体を体験できる機会を提供する。7月8日から15日まで。展示する機体は米Archer Aviation(アーチャー・アビエーション)社の5人パイロット1人、乗客4人)乗りeVTOL「Midnight」で、万博会場西側にあるeVTOLの離着陸施設「EXPO Vertiport」格納庫で展示する。好天時には屋外での設置も予定する。同社によると、客席に座って“未来の乗り心地”を体感できるという。機体展示のほか、Soracle社の紹介や将来の運航イメージ、空飛ぶクルマの概要をパネルと映像で展示するほか、アーチャー社の機体開発の取り組みも紹介する。このほか、来場客からeVTOLで乗ってみたい路線を募り、将来の事業計画の参考にするほか、アンケートへの回答で搭乗券型のステッカーをプレゼントする。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:大阪万博で展示された米国Archer社のeVTOL機「Midnight」】

5. JAL、福岡で2拠点居住支援 マイルで月4往復分

日本航空を中核とするJALグループは、福岡県うきは市と連携し、関東地方など市外に住む人を対象に筑後地方での「2拠点居住(二地域居住生活)」の参加者を募集する。羽田−福岡間の特典航空券に相当するマイルを提供し、約1カ月間の生活体験を通じて、参加者に将来的な移住や定住を検討してもらう。対象期間は8月から2026年3月までのうち、任意の約1カ月で、募集人数は5人程度。マイルは最大4往復分を付与し、移動の負担を軽減する。対象は関東地方をはじめ、うきは市外に住み、Uターン、Iターン、Jターンや2拠点居住を希望する人で、移住や定住の意思を持つことが条件となる。参加者は、市の職員や住民との交流を通じて、将来的な移住や定住を検討する。JALグループは、都市部と地域を往来する生活スタイルの普及により、地域の持続的な発展や関係人口の拡大につなげることを目指している。申込は、JALのウェブサイト「JALふるさとむすび」から。【Aviation wire news】

6. モバイルバッテリーの機内持込、手荷物棚”禁止” 7/8から手元で管理

モバイルバッテリーの機内持ち込み方法が、7月8日から変わる。海外で乗客が持ち込んだモバイルバッテリーが火元となった火災が発生していることから、機内では頭上の手荷物収納棚(オーバーヘッドビン)へ収納せず、手元で状態を確認できるよう乗客に求めるもので、国土交通省航空局(JCAB)が航空各社に要請した。日本航空や全日本空輸など国内の航空会社19社が加盟する定期航空協会(定航協)と連携して対応していく。一方、現在のところ法的な禁止ではなく、機内の安全性向上に向けた「お願い」として実施することから、乗客が航空会社の要請に抵抗し、結果として出発が遅れるなどのトラブルに発展する可能性があり、現場からは罰則のない今回の決定を不安視する声も聞かれた。航空各社では、8日から空港や機内でアナウンスや掲示などを始め、モバイルバッテリーを手荷物収納棚には入れず、状態を常に確認できる場所に置くよう、乗客に呼びかけていく。国交省によると、モバイルバッテリーの発煙・発熱・膨張が国内線で過去1年間に複数発生していたことを確認。いずれも乗客の手元に置かれていたため、客室乗務員が速やかに対応できたことで、大事故には至らなかったという。大手2社では、JALは客室乗務員が使う耐熱手袋と耐熱袋を2017年から導入済み。ANAは「Fire Resistant Bag(耐火バッグ)」を2024年4月から導入している。【Aviation wire news】

7. 国産SAF、羽田空港でも導入スタート 原料は廃食用油、ANA・JAL・日揮HDらアピール

家庭や店舗から出る「廃食用油」を原料とした国産の代替航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」を生成するプロジェクト「Fry to Fly Project」の事務局を務める日揮ホールディングスは7月7日、国産SAFを羽田空港で導入したことを記念したイベントを同空港で開いた。イベントには同プロジェクトに参画する東京都と全日本空輸、日本航空らの各者も参加し、羽田発便での導入をアピールした。羽田空港で使用する国産SAFは、日揮ホールディングスとコスモ石油、レボインターナショナル(京都市)の3社が設立したSAFFAIRE SKY ENERGY(サファイアスカイエナジー、横浜市)が、大阪府堺市のコスモ石油堺製油所構内で製造。家庭などから出る廃食用油を100%原料とし、5月中旬から羽田空港でも導入を始めた。羽田空港の地下には、航空各社が共通でジェット燃料をためておく「共同貯油タンク」があり、タンク内のジェット燃料にSAFを混合。羽田発の国内・国際線で使用する。国産SAFは今年から各空港で導入を開始。5月1日には関西空港で、同月23日からは中部空港発の貨物便でも使用されている。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:羽田空港でのSAF供給開始セレモニー(中央に小池都知事)】

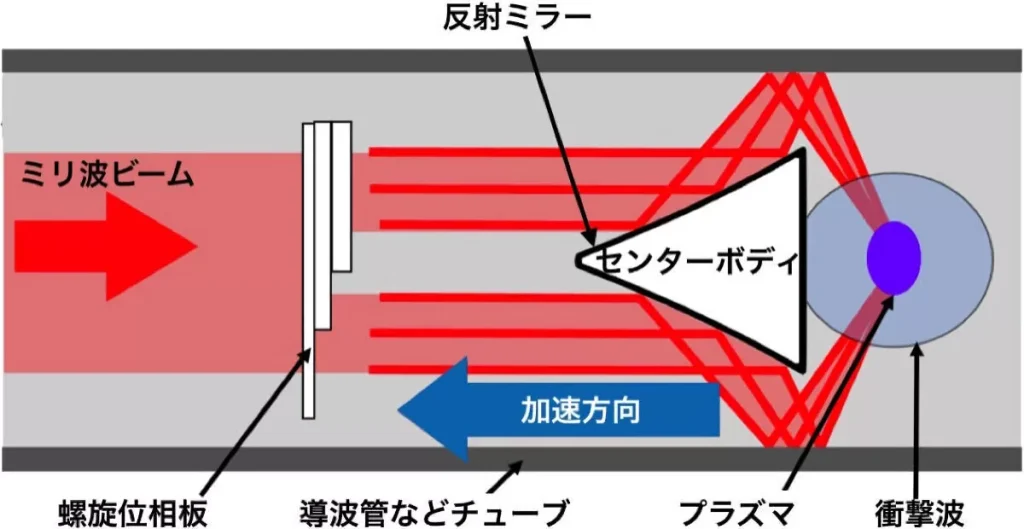

8. ねじれ光ビームでチューブ内ロケット加速に成功 無燃料ロケット研究で前進

東北大学、筑波大学、東京都立大学(都立大)の3者は、「マイクロ波駆動管内加速器」を用いた推力生成実験で、「螺旋位相板」を用いてミリ波ビームをドーナツ状の「光渦ビーム」へ変換して機体後方にプラズマを生成することで、チューブ内で機体を初期加速させることに成功。マイクロ波ロケットの課題を克服できる可能性が示されたと、7月10日に共同発表した。同成果は、東北大大学院 工学研究科の高橋聖幸准教授、同・山田峻大大学院生(研究当時)、筑波大 数理物質系/プラズマ研究センターの南龍太郎准教授、同・假家強教授、都立大大学院 システムデザイン研究科の嶋村耕平准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。マイクロ波ロケットは、現在の高コストなロケット打ち上げ費用の解消をめざして開発が進む、ビーム推進ロケットの一種だ。地上や軌道上から機体へミリ波(波長1〜10mm・周波数30〜300GHz)を照射し、機体後方の空気をプラズマ化。衝撃波を発生させることで推進力を得る仕組みだ(マイクロ波ロケットの中には、ミリ波の波長帯を用いたものも含まれる)。今回の機体は、電磁波伝搬、プラズマ移流拡散、衝撃波伝搬という物理過程を連成解析できる独自の数値計算コードで設計された。コーン型で、前方照射のミリ波ビームが機体前部の曲面ミラーとチューブ内壁で反射され、後方に集光。その集光点でプラズマと衝撃波を生成し、推進力を得る。曲面ミラーの設計は、レーザー推進の先行研究が参考にされた。3Dプリンタで製作された樹脂製チューブと機体で構成され、チューブ内面には反射性工場のためアルミテープが貼付された。実験では、28GHz・210kWのミリ波ビームを前方から照射し、推力が測定された。このビームは、軸中心で最も高いエネルギー密度を持つ軸対称ガウス分布である。今回は推力の基本特性評価のため、単発照射とした。【マイナビニュース】

【共同ニュース提供:MITAによるロケット打ち上げの概念図】

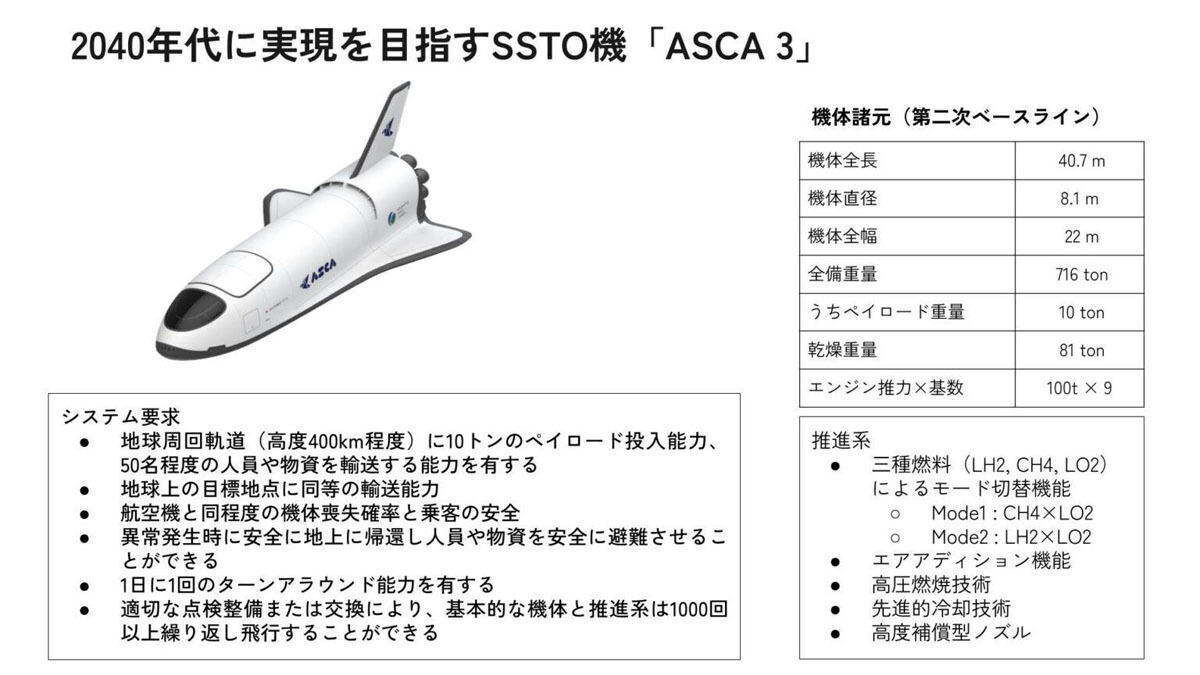

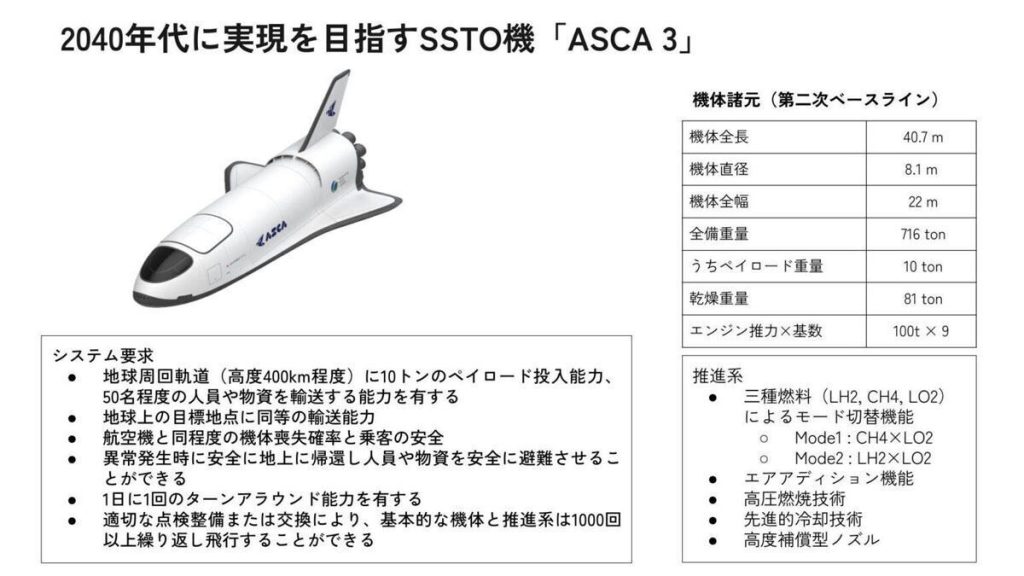

9. ISCとJAXA、水平着陸式宇宙輸送システムの軽量機体の設計・製造の研究を開始

将来宇宙輸送システム(ISC)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)は7月9日、共同研究として、「水平着陸式宇宙輸送システムにおける軽量機体の設計・製造の研究(その2)」を開始したことを発表した。水平着陸式は、滑走路を用いた離着陸方式であり、将来的な運用コストや整備性における優位性があると考えられており、宇宙と人や物を往還する輸送システムとしての選択肢の1つとして考えられている。しかし、機体の熱負荷の増大やタイルなどの耐熱材、翼を備えることによる重量の増加、大気圏内外を往還するといった飛行制御の複雑性など、技術的な課題があり、そうした課題の解決のために機体の軽量化や熱負荷の低減、飛行制御などの設計をバランスよく行っていくことが求められているという。今回の共同研究は、ISCが構想している水平着陸式宇宙輸送システムをベースに、JAXAが有する有翼宇宙機の設計解析技術を活用し、軽量機体の設計・製造技術の具体化を目指そうというもの。研究期間は2025年3月~2026年3月までを予定しており、主に「安定飛行可能な軽量機体形状の概念設計」、「軽量機体構造の詳細設計と重量評価」の研究と、これらの研究成果のまとめを行うことが予定されている。なお、ISCでは2040年代を目標に地球周回軌道(高度400km程度)に10トンのペイロード投入能力、50名程度の人員や物資を輸送する能力を有するSSTO(Single Stage To Orbit:単段式宇宙往還機)「ASCA 3(アスカ・スリー)」の実現を目指しており、このASCA 3では1日1回のターンアラウンドを可能とするほか、点検・交換を前提とした1000回以上の飛行耐性を有することがシステム要求として挙げられているという。【マイナビニュース】

【ISC提供:「ASCA 3(アスカ・スリー)」のイメージ】