KIT航空宇宙ニュース2025WK41

海外のニュース

1. GEエアロスペースは、CFMのRISEオープンローターの耐久性を確保するために、初期の粉塵吸入テストを開始した。

GEエアロスペースは、CFMインターナショナルとの提携のもと開発中のオープンローターエンジンが埃っぽく砂の多い環境で作動しても十分な耐久性を維持できるかどうかを確認するためのテストを開始した。サフラン・エアクラフト・エンジンズと共同でCFMを所有する同社は最近、高圧タービン翼を、早期エンジン劣化を引き起こす可能性のある条件にさらす、2つの粉塵吸入テストを開始した。このタービン翼はGEの「コンパクトコア」の一部である。これはCFMの持続可能なエンジンにおける革新的イノベーション(Revolutionary Innovation in Sustainable Engines:RISE)プログラムの一環として同社が開発している、より小型で燃焼温度が高く、高圧のエンジンである。RISE は、次世代のナローボディ旅客ジェット機向けのオープンロータータービンを市場に投入するための CFM の取り組み。GE社によると、コンパクトコアについては、これまでのどのエンジンよりもプログラムのタイムラインの早い段階で粉塵吸入テストを開始したという。CFM社は、「専用の試験装置で、離陸、上昇、巡航、着陸を再現した数千サイクルにわたってエンジンに粉塵を噴射します」と述べている。使用される粉塵は「GEエアロスペース社が15年かけて開発した砂とその他の粒子の独自の混合物」である。GEは3,000回の模擬飛行サイクルのテストを完了する予定。ブレードの過熱を防ぐことが耐久性の鍵となる。そのため、GEは「ブレードが高温のガス通路内で損傷することなく動作できるようにする冷却技術」を開発したと述べたが、具体的な内容は明らかにしなかった。CFM のオープンファンはエンジンの中心に埃や汚れが入らないようにする独自の特徴を備えていると付け加えた。従来のターボファンでは2つの気流(バイパス気流とエンジンを通過する気流)が流れるが、オープンファンでは3つの気流が流れる。それは、バイパス気流とエンジンを通過する2つの気流で、エンジンを通過する気流の1つはエンジンから、最も高温で高圧のセクションに入る前に排出される。この「遠心フィルター機構」の流れによって、この気流から埃や汚れがエンジンから排出される。これはすべて、オープンファン構造に固有のもので、ダクトエンジンではこれを再現することはできない。CFM は、コンパクト コアを含むいくつかの技術により、RISE オープンローターは現在のエンジンよりも 20% 効率が高くなると見積もっている。【Flightglobal news】

【CFMインターナショナル提供:2030年代半ばに市場投入が予定されている新型ナローボディジェット機用RISEオープンローターエンジン】

日本のニュース

1. 那覇を離陸直後にモバイルバッテリー2つ発煙 羽田行きNH994便、すぐ収束

10月9日午前11時ごろ、全日本空輸の那覇発羽田行きNH994便(ボーイング787-10型機)が那覇空港を離陸直後、乗客が機内に持ち込んだモバイルバッテリーから煙が出た。気づいた隣の乗客が水を掛けて煙はすぐに収まり、安全が確認されたため、予定通り運航を続けた。NH994便は使用機材がこのトラブルとは別の理由で那覇への到着が遅れたことから出発時刻が定刻より38分遅れ、午前10時43分に乗客345人(幼児6人含む)と乗員11人(パイロット2人、客室乗務員9人)を乗せて那覇空港の35番スポットを出発。午前10時59分に第1滑走路(RWY36R)を離陸直後、モバイルバッテリーの発煙トラブルが起きた。ANAによると、煙が出たモバイルバッテリーを所持していた乗客は、全部で4つ持ち込んでおり、このうち2つが発煙。残り2つは客室乗務員が機内に備え付けの「Fire Resistant Bag(耐火バッグ)」に入れて羽田まで保管した。煙が出たバッテリーは、2つとも発火していないことを確認し、運航を続けた。モバイルバッテリーが原因の航空機火災やトラブルが海外で相次いだことから、国土交通省航空局(JCAB)はモバイルバッテリーの機内持ち込み方法を7月8日から変更。頭上の手荷物収納棚(オーバーヘッドビン)には収めず、手元で保管するよう求めており、今回も座席下に置かれていた乗客の手荷物の中にモバイルバッテリーがあった。ANAによると、7月8日の変更後では、初のモバイルバッテリーに関するトラブルだという。【Aviation wire news】

2. JAL、自社農園で“夏季”イチゴ栽培へ 北大と学術契約、通年化で高単価

日本航空と、JALが出資し観光農園などを手掛けるJAL Agriport(JALアグリポート、成田市)、北海道大学の3者は10月9日、農業に再生可能エネルギーを活用する「カーボンゼロ農業」への学術コンサルティング契約を締結したと発表した。通常は冬から春に生産するイチゴを1年を通じ生産し、安定的な「周年栽培」の実現を目指す。JALと北大の2者は、2022年6月に連携協定を締結済み。今回の学術コンサルでは、北大大学院農学研究院の知見を、JAL Agriportが運営する農園で栽培するイチゴに活用する。また遠隔サポートなどにより、周年栽培へのアドバイスを提供する。イチゴは通常、冬から春に生産される。農学研究院の知見により夏季にも栽培し、年間を通じた安定的で高単価なイチゴの周年栽培を目指す。また、大学院農学研究院のネットワークを活用した農園連携も予定する。JAL Agriportが運営するイチゴ農園「STRAWBERRY PORT ICHIGONOMI(ストロベリーポート イチゴノミ)」では、イチゴ狩りが体験できる。約5000平方メートルあるビニールハウス内には滑走路を模した通路を備え、収穫体験を提供する。今年は1月2日から5月31日まで開催した。同社は、CO2(二酸化炭素)排出量を実質ゼロにする「カーボンゼロ農業」の実証を今年7月に開始。カーボンゼロ農業には、再生エネルギー比率を高めるため高額な設備投資と運営コストが必要な一方、年間を通じた安定的な収益確保などが課題となっている。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:JALアグリポート自社農園でのイチゴ栽培】

3. ANA総研、都留文科大と包括連携

ANAホールディングス傘下のANA総合研究所は、都留文科大学と包括連携に関する基本協定を締結した。教育や研究分野で相互協力し、社会発展と国際的人材の育成を目指す。協定は9月30日に締結。教育・研究・文化の発展や、学生・教職員とANA総研社員との相互交流、人材育成、研究成果の活用、地域社会の活性化など、6項目にわたる内容とした。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:包括連携の基本協定を締結した都留文科大の加籐敦子学長(中央左)とANA総研の矢澤潤子社長(中央右)】

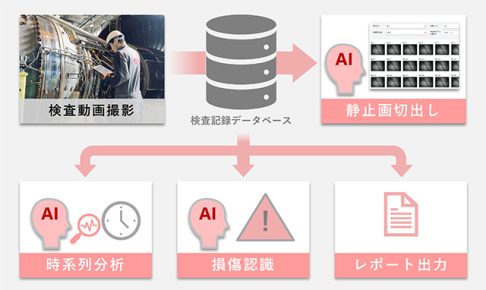

4. JACに業務改善勧告 大阪航空局、整備の不適切措置866件指摘

国土交通省大阪航空局は10月7日、鹿児島空港を拠点とする日本エアコミューターに対し、行政指導にあたる「業務改善勧告」を行った。整備業務での不適切な処置が相次いだためで、JACは28日までに再発防止策を提出する。発端となったのは、JACが運航機材の整備状況について、7月2日に整備記録などを確認していたところ、仏ATR製ターボプロップ(プロペラ)機ATR42-600型機(国交省への届け出はATR式42-500)のうち1機に、不適切な状態を確認。JACは大阪航空局へ報告した。当該機は、機外ライトのランプを固定するブレードの留め具4個のうち1個が欠落した状態で、適切な修理持ち越し措置をせずに運航されていた。大阪航空局はこの報告を受け、7月15日と16日に立入検査を実施したところ、同様の問題が多数見つかった。業務改善勧告で指摘された法令や規程への違反は3項目あり、合わせて866件。1つ目は、ボンディング・ワイヤの断線などを含む機材不具合について、整備規程や業務規程に基づいた修理の持ち越しや必要な整備作業を行わず、モニタリングシステムへの登録で済ませていた事例が212件に上った。このモニタリングシステムは、整備した機体にみられた不具合の兆候などを社内で共有するための情報データベース。一方で、整備規程や業務規程には定められていないもので、JACによると、社内ではこのシステムに登録すればよいという、誤った認識で作業が行われていた。2つ目は、フラップの作動点検などの整備作業に対し、整備作業の実施状況を確認する「確認主任者」が、航空法に基づく確認を行わなかった事例が221件あった。3つ目は、これら1つ目と2つ目の問題について、整備記録の作成や航空日誌へ必要な記載をしなかった事例が433件に達した。大阪航空局はJACに対し、法令や規程などの理解不足や、作業者だけでなく管理職も法令・規程等の遵守に帯する意識が不足しており、現場が規程に従った整備作業を行っていないことを会社が把握できておらず、把握する仕組みも不十分だと指摘。また、航空機の耐空性維持に対する認識も不足していると判断した。講じるべき措置として6点を挙げ、安全管理体制の再構築、航空機の健全性確保、整備規程などの確実な理解と適切な整備業務の実施、必要な整備作業が正しく行われているかを把握できる仕組みの構築、確認主任者による適切な確認が行える方法の再構築を求めた。【Aviation wire news】

5. スターフライヤー、運航前に遅延予測 定時性向上へスタートアップと実証

スターフライヤーと、航空会社の運航最適化をデータ解析でサポートするNABLA Mobility(東京・千代田区)の両社は10月7日、運航ダイヤ統制の最適化への概念実証(PoC)への意向表明書(MoU)を締結したと発表した。運航前段階からの遅延を予測し判断を支援するもので、DX(デジタルトランスフォーメーション)の社会実装により、定時性などの運航品質向上を目指す。今回の実証ではNABLA社が開発中の技術を検証し、運航開始前に遅延予測を運航ダイヤ管理担当者へ提供する。「どの便で、どの程度の遅延」など定量的に予測し、機材繰りや乗員繰りなど、必要な対応策の早期実行を支援する。これにより、定時性の向上や欠航便の最小化などが期待できる。NABLA Mobilityは2021年設立のスタートアップで、運航最適化をデータ解析やAI(人工知能)、ML(機械学習)などでサポートする技術を開発・提供する。運航ダイヤの乱れには、不安定な気象や航空需要の増加などが起因し、航空会社の業務に与える影響が大きい。遅延などイレギュラー発生時は複雑で、熟練の担当者でも判断の難易度が高まっていることから、現場の意思決定を支える新たなアプローチが求められているという。【Aviation wire news】

6. トキエア和田社長「27年黒字化」堀江氏も経営参画

新潟空港を拠点とするトキエアの和田直希社長は10月6日、都内で事業説明会を開き「2027年に黒字化する」と述べた。和田社長はエンターテインメント企業LAND(東京・渋谷)の代表で、今年6月から共同代表としてトキエアの経営に参画。LANDはトキエアの株式を32.34%取得した。9月の搭乗率は71.37%、定時出発率は96.14%だったと説明し、「一定の投資が必要だが、2026年のケツで単黒、2027年に黒字化するスケジュール」だと語った。また、チャーターを手配するアプリ「ソラパス(SORA PASS)」、スーパーアプリ構想「TOKILAND」、小型機「LSA」開発の実証実験を始めることを発表。チャーターは1区間を税別100万円でチャーターを100社限定で募る。新たな経営陣として、実業家の堀江貴文氏らが加わった。堀江氏は「地方は価値があるのに二束三文みたいな世界。宝の山があるのに日本人が気づいてない。良い空港もたくさんある」と述べ、地域航空の可能性に言及した。また、堀江氏が率いるHIUインベストメントがLANDの株式の24.7%を取得。堀江氏もトキエアの間接的な株主となった。【Aviation wire news】

【Aviation Wire提供:トキエアの和田直希社長兼CEO(中央)、長谷川政樹社長兼COO(右)、堀江貴文取締役】

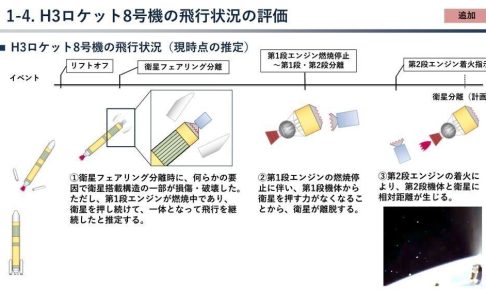

7. ispaceが大型化した新型月着陸船の熱構造モデル公開 2028年打ち上げへ

ispaceは10月2日、日本で開発が進められている新型月面ランダーの熱構造モデル(STM)を報道関係者向けに公開した。同社がこれまでに実施した2回のミッションで使われた「RESILIENCE」(レジリエンス)ランダーから大型化を進めたもので、「シリーズ3」ランダー(仮称)と呼ばれている。2028年に打ち上げるミッション4で初飛行が行われる予定だ。シリーズ3ランダーの大きさは、高さが約3.6m、横幅が約3.3m。RESILIENCEは高さ約2.3m、横幅約2.6mで、どちらも着陸脚を含めたサイズなので少し分かりにくいのだが、本体部分は2倍ほど大きくなったような印象を受ける。重量は約1トン(ドライ)/約3.5トン(ウェット)に増え、ペイロードは最大数100kgと大幅に向上する。シリーズ3ランダーは、2023年より開発を開始。今回公開されたSTMは、フルスケールの試験モデルとして開発され、振動試験、音響試験、熱真空試験といった環境試験が完了したという。同社の氏家亮CTOによれば、環境試験では特に大きな問題は見つからなかったとのことで、さらに軽量化できる可能性もあると期待を述べた。RESILIENCEは主構造にCFRP(炭素繊維強化プラスチック)を採用するなど斬新な設計だったが、シリーズ3ランダーは主にアルミを使用。CFRPは太陽電池パネルの裏側など、単純な形状のところのみに適用されており、使用率は減っているという。これは、RESILIENCEでの知見を反映させ、リードタイムと軽量化のバランスを取った結果ということだ。【マイナビニュース】

【iSpace提供:公開されたシリーズ3ランダーのSTM】