KIT航空宇宙ニュース2025WK19

海外のニュース

1. Amazonの衛星インターネット「カイパー」、初の運用衛星打ち上げ成功

米Amazonは2025年4月29日(日本時間)、衛星インターネット計画「プロジェクト・カイパー」の、最初の運用衛星27機の打ち上げに成功した。カイパーは地球低軌道に3,000機を超える衛星を配備し、地球上のあらゆる地域にブロードバンド・インターネットを提供する壮大な計画で、同様のサービスを展開するスペースXの「スターリンク」に挑む。プロジェクト・カイパー(Project Kuiper)は、Amazonが2019年に発表した衛星インターネット・サービスで、地球低軌道に3,236機もの衛星を配備し、世界中に高速・低遅延のブロードバンドを提供することをめざしている。世界には、インターネット接続が不十分な地域が多く存在し、情報格差(デジタル・ディバイド)の解消が大きな社会課題となっている。カイパーのサービスは、教育や医療、経済活動を向上させるとともに、災害時の通信インフラとしても役立つ。カイパーとは、太陽系外縁部にある天体の集まりの「カイパー・ベルト」に由来している。衛星の開発、製造、運用はすべてAmazonが行っており、ワシントン州レドモンドに専用の大規模な施設を新設し、衛星の量産・運用体制を整えている。2023年10月には、2機の試作衛星「カイパーサット1」、「同2」を打ち上げ、技術実証を行い、その成果を踏まえて運用衛星の開発に取り組んだ。運用衛星は試作衛星から大幅にアップグレードしており、フェーズドアレイアンテナ、プロセッサー、太陽電池アレイ、スラスター、衛星間光通信システムなど、あらゆるシステムのパフォーマンスを向上させたという。そして日本時間4月29日8時01分(米東部夏時間28日19時01分)、運用衛星の最初の27機が、フロリダ州ケープ・カナヴェラル宇宙軍ステーションから打ち上げられた。打ち上げには、ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)の「アトラスV」ロケットが使用された。アトラスVにとって史上最も重いペイロードの打ち上げとなり、ブースターを5本装着した最も強力な551構成が用いられた。【マイナビニュース】

【ULA提供:プロジェクト・カイパーの最初の運用衛星27機を積んだアトラスVロケットの打ち上げ】

2. クライン・ビジョン、コンバーチブル・エアカーの生産プロトタイプを発表

スロバキアに拠点を置く開発会社Klein Visionは、航空機に変形可能な道路車両「AirCar」の量産プロトタイプを公開した。耐空証明を取得したエアカーは、500回以上の離陸を含む170時間以上の飛行試験を実施した。約2分で道路車両から航空機へと自動的に変形することができる。AirCar は複合構造と 280 馬力のエンジンを備えている。「この量産プロトタイプの発表により、私たちは世界の移動方法を変革することに一歩近づきました。道路と空を融合させ、個人の移動手段を新たな次元に引き上げるのです」と、エアカーの発明者であるステファン・クライン氏は語る。クライン・ビジョン社は、このプロトタイプは「長年にわたる厳格なテストと技術改良に基づいている」と述べており、さらにこの車両は「商業規模での拡張性」を考慮して設計されていると付け加えている。同社はビバリーヒルズで行われた航空賞授賞式で、AirCar 2と名付けられた巡航速度150ノット、航続距離600海里の試作モデルが夏の終わりに初飛行を行う予定であると発表した。【Flightglobal news】

【Klein Vision提供:Klein Vision社のAir Carの量産タイプ】

3. DARPAは高速垂直離着陸機の設計組み立てに1社のみ資金を提供する予定

国防総省の高速垂直離着陸(HSVTOL)Xプレーン競争では、競合する2つの設計のうち1つの組み立てにのみ資金が充てられる可能性が高い。ベル社とボーイングの子会社であるオーロラ・フライト・サイエンシズ社はともに、垂直離着陸が可能で固定翼ジェット機並みの速度を達成できる実験用航空機の実現を目指すHSVTOLプロジェクトにおいて、設計開発の最終段階に進んでいる。このコンテストは、米国国防高等研究計画局(DARPA)と米国特殊作戦軍(SOCOM)の協力により資金提供を受けている。5月7日、フロリダ州タンパで開かれた毎年恒例の特殊作戦部隊週間会議で講演したSOCOMの固定翼調達部門の責任者は、近い将来、DARPAがHSVTOLの単一調達先を選択することを期待していると述べた。【Flightglobal news】

【ベル社提供:DARPAが資金提供している高速垂直離着陸機】

日本のニュース

1. 国交省、壱岐空港沖ヘリ墜落事故で点検指示 国内のEC135全85機

今年4月6日に長崎県の壱岐空港沖でエス・ジー・シー佐賀航空のヘリコプター(ユーロコプターEC135T2+)が墜落したことを受け、国土交通省航空局(JCAB)は同型機に対するTCD(耐空性改善通報)を発行し、エアバス・ヘリコプターズ(旧ユーロコプター)の同型機計85機に対し、テール・ローター・コントロール・ロッド前方部の点検や交換を所有者に指示した。国の運輸安全委員会(JTSB)によると、事故は患者搬送のため対馬空港から福岡和白病院へ向かっていた当該機が、4月6日午後1時47分ごろ壱岐空港の北北東約31km付近の海上に不時着水したもの。搭乗者6人のうち3人が死亡し、3人が負傷した。JTSBの調査で、事故機はテール・ローターのコントロール・ロッド前方部が破断していたことが判明。機体を制御する重要部位の破断により、事故につながった可能性があるとして、JTSBは5月2日付で航空局へ情報提供した。破断の原因などは今後詳細な調査を実施する。JTSBによると、同様の破損は2007年12月に静岡市で発生したオールニッポンヘリコプター(ANH)所属EC135T2の事故でも確認された。当時ロッドの材質がアルミからスチールへ変更され、当該ロッドの延長にあるボール・ピボットは、400時間または12カ月のどちらか早い間隔での点検が求められている。航空局はJTSBからの情報提供を受け、耐空性改善通報「TCD-10480-2025」を同日付で発行。発効日は翌3日で、国内のEC135系列の全85機が対象となり、該当部位に関する点検や必要に応じた部品交換の実施を求めた。次回の飛行時までに点検する必要がある。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:破断したテールローターのコントロール・ロッド】

2. JAL、26年3月期純利益7.4%増1150億円予想 25年3月期は秋以降打ち返し

日本航空が5月2日に発表した2025年3月期通期連結決算(IFRS)は、純利益が前期(24年3月期)比12.0%増の1070億3800万円だった。売上収益は再上場後最高となった。同時に発表した2026年3月期の通期業績予想のうち、純利益は2025年3月期比7.4%増の1150億円を見込む。2025年3月期通期の売上収益は11.6%増の1兆8440億9500万円、事業活動による利益を示すEBIT(財務・法人所得税前利益)は18.7%増の1724億5200万円と、増収増益となった。決算会見に出席した鳥取三津子社長は「特に国内線でQ1(第1四半期)は単価を高く見積もっており、お客さまについてきていただけなかったが、Q2から少しずつ盛り返してきた。夏が暑く、ホテルも取れないこともあって(夏季需要が)後ろに倒れていると分析しており、お客さまが秋口から増えてきたのも要因だと思う。レベニューマネジメントをしっかりやり、Q4で伸びが強かったのが要因だと思う」と振り返った。営業費用は9.8%増の1兆6934億円で、EBITマージンは0.6ポイント上昇し9.4%だった。売上収益のうち、JALを中核とするFSC(フルサービス航空会社)事業が9.8%増の1兆4518億円。このうち、国際旅客収入が11.9%増の6963億円、国内旅客収入が3.7%増の5715億円、貨物郵便事業が22.3%増の1630億円だった。【Aviation wire news】

3. 廃食油の国産SAF、旅客便に初供給 JALミャクミャクJETの関空発上海行きに

日揮ホールディングスと日本航空、関西エアポート(KAP)は5月1日、国産の代替航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」を旅客便に初めて供給したと発表した。大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)の公式キャラクター「ミャクミャク」を描いた特別塗装機「JALミャクミャクJET」の2号機(ボーイング787-8型機)による関西発上海行きJL891便が初便となった。使用されたSAFは、日揮HDとコスモ石油、レボインターナショナル(京都市)3社が設立したSAFFAIRE SKY ENERGY(サファイアスカイエナジー、横浜市)が、大阪府堺市のコスモ石油堺製油所構内で製造。日本のSAF製造事業者として初めて「ISCC CORSIA」認証を取得したもので、家庭や店舗などから排出された廃食用油を原料としている。4月からこのSAFの安定供給が開始できたといい、今回のJAL便への供給から本格運用へ移行した。関空で開かれた記念式典で、Fry to Fly Project事務局を務める日揮HDの秋鹿正敬専務執行役員TCOは「2019年に製造事業に着手し、2021年からNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の支援を受け、関空に近い堺工場に大規模製造設備を建設した。3月8日に無事竣工し、今日ようやく国産初の実用化を達成した」とあいさつした。サファイアの西村勇毅COO(最高執行責任者)は、原料となる廃食用油の回収が課題だと説明。「まだ多くが輸出されているのが現状。JALさんも取り組んでいるが、自治体が制度として回収する例も出てきた。こうした取り組みを全国規模に展開していきたい」いう。また、秋鹿氏は原料調達の現状について「目標にはまだ届いていないが、おおよそ6-7割程度まで来た」と述べた。今年度はプラントの定期修繕が予定されており、フル稼働ではないものの、「今年度分の必要量を確保できる見通し」だと見通しを示した。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:国産初の廃食油SAFを搭載した関空発上海行きJL891便を見送る関係者】

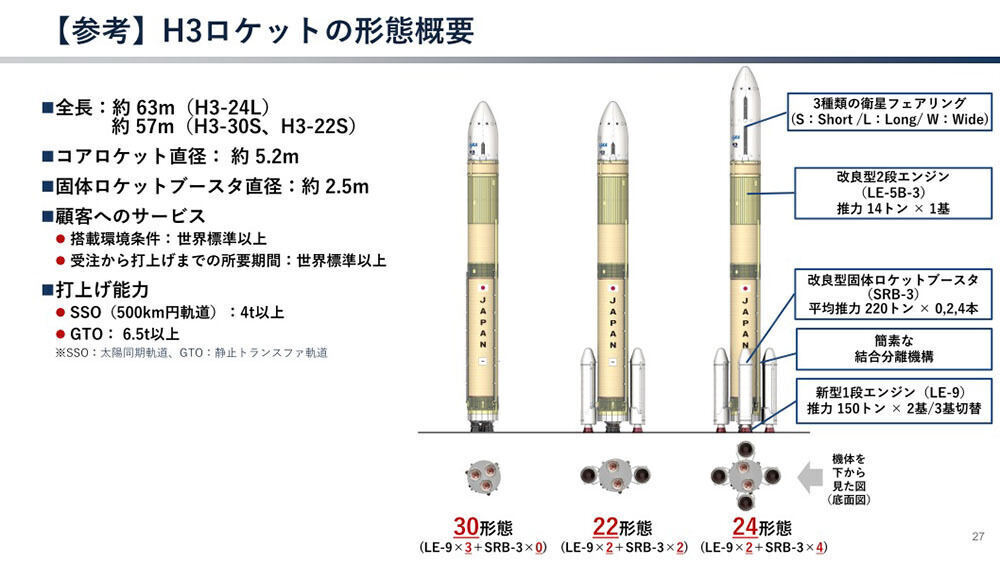

4. 日本初“液体エンジンのみ”で飛ぶ新H3ロケット実証へ! エンジン改良に進展も

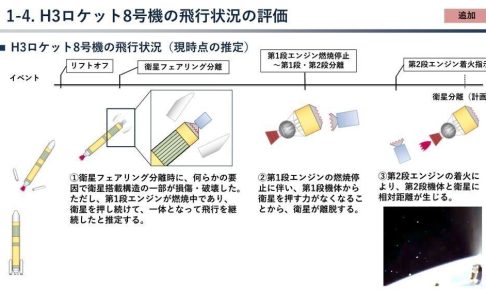

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は5月8日、「H3ロケット」の開発状況について、記者説明会を開催した。すでに5機の打ち上げが行われているものの、それらはすべて“22形態”と呼ばれるコンフィギュレーションだった。現在、新たに“30形態”の開発が進められており、次の6号機で初実証が行われる予定だ。5号機までの22形態は、第1段の両側に固体ロケットブースタを搭載するという、H-IIAロケットなどでおなじみのスタイルだったが、30形態は固体ロケットブースタがなく、3基のメインエンジン「LE-9」のみで打ち上げられる。日本の大型ロケットでは初めての試みで、ある意味、最も”H3らしい形態”であるともいえる。H3ロケットは、2023年3月に打ち上げられた初号機が失敗したものの、原因を究明して対策を施した2号機が2024年2月に成功。これまで、4機連続での打ち上げ成功を達成している。22形態が順調に運用を継続している中、大きなチャレンジとして残っていた課題が、次の打ち上げとなる6号機の30形態である。H3ロケットには、LE-9エンジンの基数と、固体ロケットブースタ(SRB)の本数によるバリエーションが存在する。基本となる22形態はエンジン2基とSRB2本、増強型の24形態は2基と4本という組み合わせで、最もシンプルな30形態はSRBなしでエンジン3基のみとなる。【マイナビニュース】

【JAXA提供:H3ロケットのバリエーション。30形態、22形態、24形態の3種類】

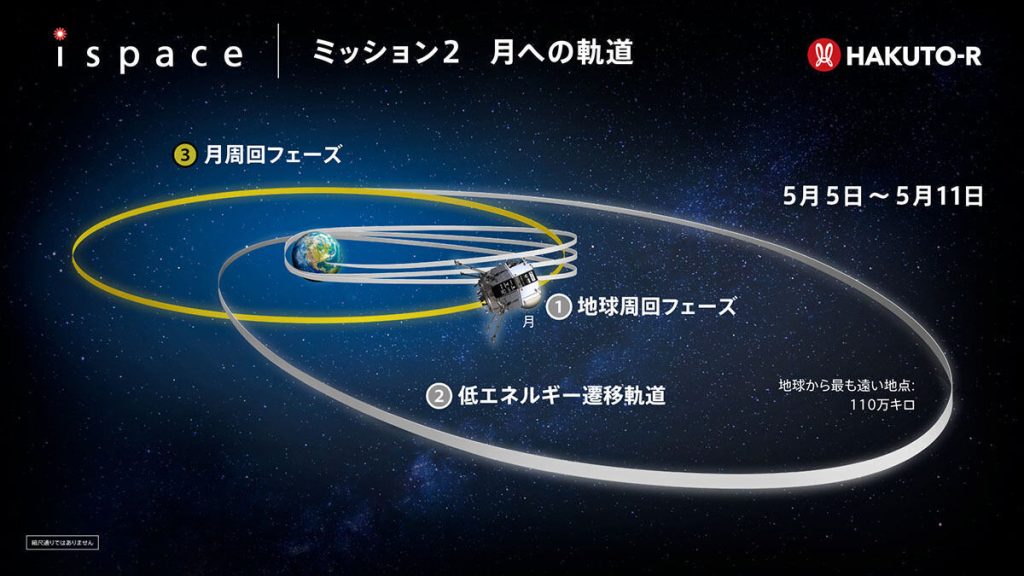

5. ispace、着陸船「レジリエンス」を月周回軌道に投入

ispaceは、民間月探査計画「HAKUTO-R」ミッション2において、月着陸船「RESILIENCE」(レジリエンス)の月周回軌道投入を日本時間5月7日午前5時41分に完了したと発表。これにより、同ミッションのマイルストーン Success 7をクリア、月面着陸に向けたカウントダウンが始まった。ispaceのエンジニアが、東京・日本橋にあるミッション・コントロール・センター(管制室)から同時刻に、運用計画に沿って最初の月周回軌道投入(LOI:Lunar Orbit Insertion)マヌーバを開始。9分間の主推進系の燃料を完了した。これにより、同社はミッション1に続き、ランダーに載せたペイロードを月周回軌道に輸送する技術能力と運用能力を実証したとしている。レジリエンスランダーは日本時間1月15日の打ち上げ後、地球周回フェーズを経て同2月15日に、月表面から高度約8,400kmの地点を通過し、民間企業による商業用ランダーとして史上初の「月フライバイ」に成功。その後、低エネルギー遷移軌道上を約2カ月間かけ、地球から最も離れた約110万kmという距離にまで到達した。深宇宙の旅から帰ってきたレジリエンスは今後、月周回軌道上で計画しているすべての軌道制御マヌーバの完了を5月28日頃に予定。最短で日本時間6月6日午前4時24分に月への着陸をねらう。【マイナビニュース】

【ispace 提供:ispaceの月着陸船「レジリエンス」の月周回軌道】