KIT航空宇宙ニュース2025WK22

海外のニュース

1. エアバス、A380の紙飛行機データ配布 全米紙飛行機の日

エアバスの米国SNSアカウント「Airbus in the U.S.」が、総2階建ての超大型機A380の紙飛行機データを公開している。5月26日が米国の非公式記念日「National Paper Airplane Day(全米紙飛行機の日)」であるのを祝うもので、エアバスの「ハウスカラー」と無地の2種類を用意し、「あなただけのA380が欲しいですか? 実物より少し小さいですが」と、自分だけのA380づくりを呼びかけている。【Aviation wire news】

【Airbus提供:エアバスのA380紙飛行機データ】

2. 静止軌道へ衛星を“速達”する宇宙タグボート、スペースX出身者の新興企業が打上げへ

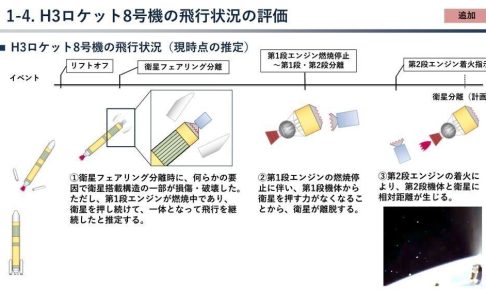

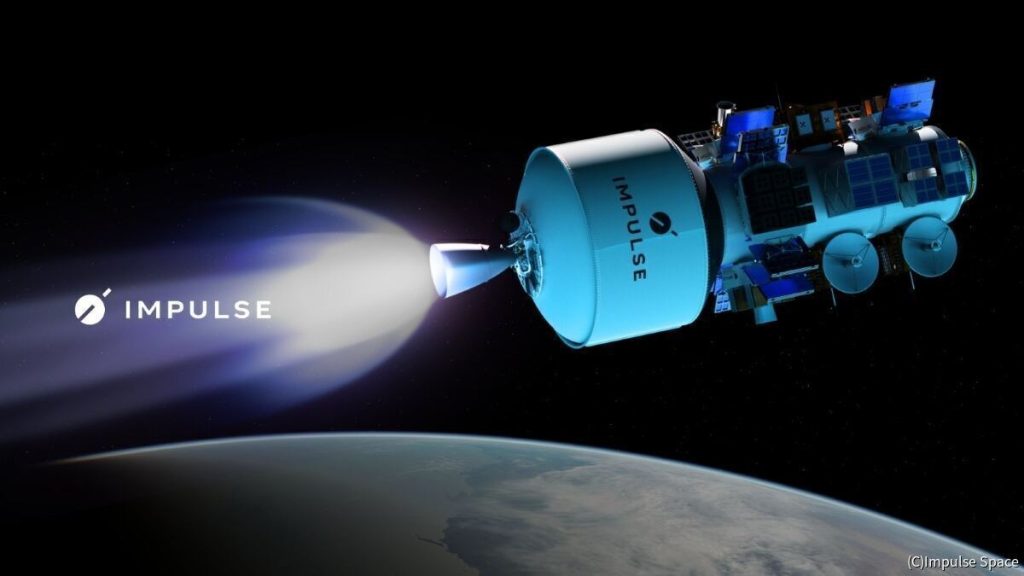

米スタートアップの「インパルス・スペース」は現地時間5月22日、衛星通信大手のSESとの間で、同社の衛星を輸送する契約を締結した。インパルス・スペースは、“宇宙タグボート”「ヘリオス」を開発しており、SESの衛星を地球低軌道から静止軌道などへ直接、数時間で輸送する画期的なサービスを提供する。インパルス・スペース(Impulse Space)は2021年に創業したスタートアップで、かつてスペースXでロケットエンジンの開発を率いていたエンジニアのトム・ミューラー氏が設立した。ミューラー氏は、スペースXの主力ロケット「ファルコン9」の「マーリン」エンジンを開発したことで知られる。同社は、ある軌道から異なる軌道へペイロードを輸送する宇宙機、いわゆる軌道間輸送機(宇宙タグボート)を開発している。軌道間輸送機を使うことで、従来のロケットでは難しかった、一度の打ち上げで複数の衛星をそれぞれ異なる軌道に投入したり、地球低軌道から静止軌道へ自由に移動したり、さらに月や火星へ効率よくペイロードを飛ばしたりといったことが可能になる。インパルス・スペースが軌道間輸送機の開発に取り組む背景には、スペースXの「ファルコン9」などの再使用ロケットを取り巻く課題がある。再使用ロケットによって地球低軌道への打ち上げは安価になった一方で、遠くの軌道、たとえば静止軌道への打ち上げの際には不向きだ。こうしたロケットは機体を着陸させて回収する必要があるため、ロケットが持つエネルギーの一部を消費する。そのため、静止軌道への打ち上げでは使い捨てにしたりブースターを追加したりする必要があり、コストが高くなる。そこで、地球低軌道から遠方の軌道へ効率よくペイロードを運べる軌道間輸送機が必要とされている。同社が開発中の「ヘリオス」は、最大で4.5m×6.5m(直径×高さ)、質量5トンのペイロードを搭載可能。ファルコン9やニュー・グレン、日本のH3など、さまざまなロケットによる打ち上げに対応する。ヘリオスは、こうしたロケットで地球低軌道に投入されたのち、エンジンを噴射し、中軌道や静止トランスファー軌道、静止軌道、月遷移軌道、地球脱出軌道などへ飛行することができ、そこでペイロードを分離する。【マイナビニュース】

【インパルス・スペース提供:インパルス・スペースの軌道間輸送機「ヘリオス」の想像図】

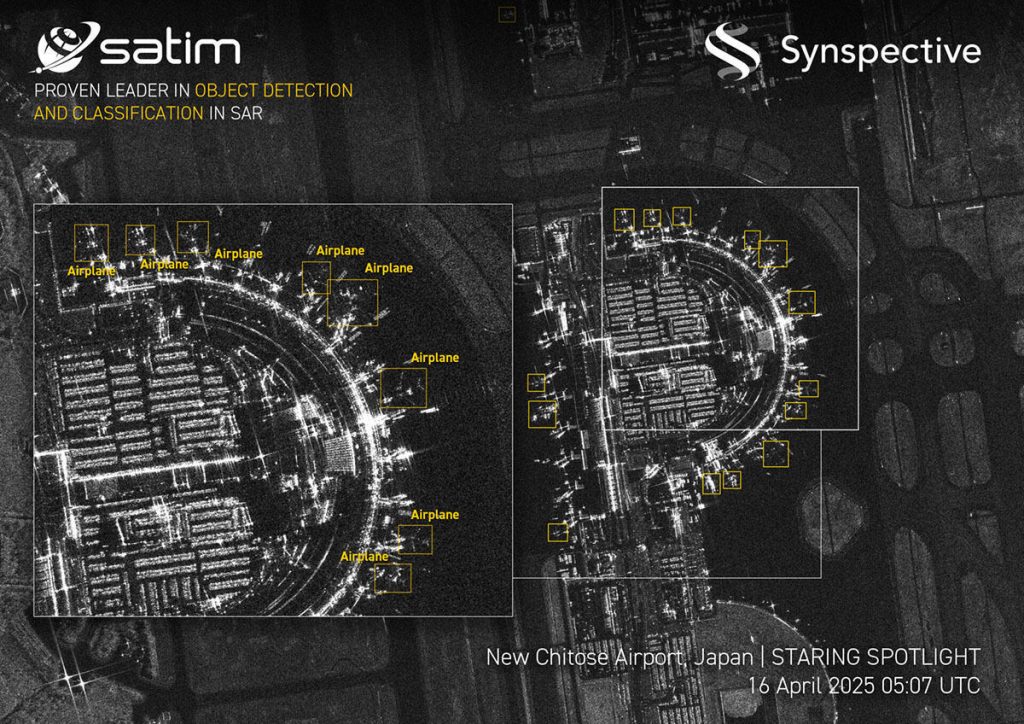

3. Synspective、船舶や航空機をいつでも検知・分類できる「ODC Solution」

Synspectiveは、船舶や航空機などを天候や時間を問わず検知・分類できるようにする物体検知・分類分析ソリューション「ODC Solution」を立ち上げたと5月19日に発表。自社の合成開口レーダー(SAR)衛星のデータと解析アルゴリズムを活用する。ODC Solution(Object Detection and Classification Solution)は、SARデータと解析アルゴリズムを活用し、船舶や航空機の位置や種類を迅速かつ正確に情報提供するもので、特に海洋域や空港のモニタリング、安全保障、グローバルサプライチェーンの監視における活用が期待されているという。同社の技術パートナーであるSATIMのアルゴリズムを統合しており、ターゲットオブジェクトの高い検知と分類を追求した。【マイナビニュース】

【Synspective提供:Synspectiveの「ODC Solution」のイメージ】

4. 米ブルー・オリジン、月へ燃料・貨物を運ぶ「輸送機」発表 将来は火星にも

ジェフ・ベゾス氏の米宇宙企業ブルー・オリジンは、有人月ミッションを支える輸送システム「シスルナー・トランスポーター」(Cislunar Transporter)を現地時間5月20日に発表。トランプ政権が、米国主導の国際月探査計画「アルテミス」の縮小を検討する中、民間主導による有人月探査の新たな可能性を示した。ブルー・オリジン(Blue Origin)は、Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏が立ち上げた宇宙企業で、サブオービタル宇宙船「ニュー・シェパード」を使った宇宙観光、実験ビジネスや、大型ロケット「ニュー・グレン」を運用している。同社はまた、アルテミス計画にも参画しており、月面に物資を運ぶ無人貨物船「ブルー・ムーン マーク1」と、有人月着陸船「ブルー・ムーン マーク2」を開発している。マーク1は月面に最大3トンの貨物を送り届けられる。マーク2はマーク1よりも大型の着陸船で、最大4人の宇宙飛行士を月面に着陸させられる。両機は、推進薬として液体酸素と液体水素を使う。これらは扱いが難しいものの、高い性能が発揮できる。また、酸素と水素は月に存在するとされる水から取り出せるので現地調達が可能になり、燃料電池の燃料としても利用できる。このように、月で資源を入手して利用する技術をISRU(In-Situ Resource Utilization)といい、月面基地の建設や運用にかかるコストを大幅に削減できる可能性がある。ブルー・ムーン マーク2は、アルテミス計画の3回目の有人月着陸ミッションである「アルテミスV」で、宇宙飛行士を月の南極に運ぶ計画となっている。しかし、現在の米トランプ政権は、アルテミス計画の大幅な見直しを計画しており、有人月着陸は「アルテミスIII」のみとし、IVおよびVを中止する可能性がある。こうした中でブルー・オリジンは、ジョンズ・ホプキンズ大学で5月20日から22日まで開催されたLSIC(Lunar Surface Innovation Consortium) 春ミーティングにおいて、月探査計画の最新情報を明らかにし、新たに輸送システム「シスルナー・トランスポーター」を発表した。シスルナー・トランスポーターは、直径7mの円筒形の機体で、液体水素と液体酸素のタンクが大部分を占める。打ち上げにはニュー・グレンを使い、地球低軌道に乗ったのち、別途打ち上げたニュー・グレンの第2段機体をドッキング。推進薬を受け取ってタンクを満載にする。その後、地球周回軌道を離脱して月に向かい、月の南北を回る長楕円軌道「NRHO」に入る。次に、NRHO上で待機していたブルー・ムーン マーク2とドッキングして推進薬を補給。これにより、マーク2は月面に着陸しNRHOに戻るための十分な推進薬を確保する。マーク2にはその後、宇宙船がドッキングして宇宙飛行士が乗り込み、月面に降りてミッションを遂行後、NRHOに帰還する。ブルー・ムーン マーク2は再使用が可能で、NRHOに戻ったあと、別のシスルナー・トランスポーターから推進薬を補給することで、次の有人月着陸ミッションを実施できる。シスルナー・トランスポーターの直径7mという寸法は、ニュー・グレンの機体直径と同じであり、タンクの生産ラインを共通化できる利点がある。また、液体水素は蒸発しやすいが、ブルー・オリジンは蒸発量を極力防ぎ、長期間貯蔵するための画期的な「ゼロ・ボイルオフ」技術を開発したという。軌道変更にはエンジン「BE-7」を使用し、これはブルー・ムーン マーク1およびマーク2にも採用されている。さらに、シスルナー・トランスポーターは推進薬だけでなく、地球低軌道から月軌道まで最大100トン、火星まで30トンの貨物を輸送可能で、NASAの将来の有人火星探査にも寄与するとしている。【マイナビニュース】

【Blue Origin提供:シスルナー・トランスポーターの想像図】

日本のニュース

1. JAL、CA・地上係員志望者向け短期集中講座 8月開講

日本航空は5月29日、現役の客室乗務員(CA)などが講師を務める「JALエアラインスクール」の短期集中講座を8月から順次開講すると発表した。客室乗務員コース東京と大阪、名古屋、福岡の4会場で、グランドスタッフコースは東京のみで用意する。同日から受付を開始した。短期集中講座はそれぞれ4日間で、入門から基礎までを学ぶ。対象は18歳以上で客室乗務員やグランドスタッフを目指している人。2コースとも航空業界の現状やJALの取り組みなどを学ぶほか、自己分析や面接個別指導などの就職活動に必要なスキルを習得できるとしている。客室乗務員コースは東京と大阪、名古屋、福岡の4会場で、東京は8月6日から9日、13日から16日、27日から30日、9月17日から20日の4日程。大阪は8月12日から15日、9月16日から19日の2日程で開催する。名古屋と福岡は9月の1日程のみで、名古屋は9日から12日、福岡は8日から11日となる。定員は名古屋が10人、そのほかの3会場は20人。グランドスタッフコースは東京のみで、8月23日から26日、9月14日から17日の2日程で開催する。定員は20人。料金は客室乗務員・グランドスタッフコースともに東京会場が22万円、残りの会場は16万5000円。東京会場のみ、研修施設などの見学や体験などができる。申し込みは同スクールのウェブサイトで受け付けており、定員になり次第終了する。6月30日までに申し込む場合、人数限定で10%割り引く。【Aviation wire news】

2. ANA、学生向けオンライン説明会 CA・自社養成パイロットなど、旧総合職は対面も

全日本空輸は5月28日、学生向けキャリア形成支援イベントを7月から順次開催すると発表した。客室乗務職と運航乗務職(自社養成パイロット)、グローバルスタッフ職(旧総合職)、エキスパートスタッフ職(障がい者採用)の4職種の業務内容をオンラインなどで説明する。締め切りは職種により異なる。客室乗務員(CA)志望者を対象とした「ANA CA Online Summer Meeting」はオンライン開催で、航空業界全体やANAの紹介のほか、CAの仕事内容も紹介する。開催日は8月12日、18日、19日、22日の4日間で、午前・午後の2回開催。各回500人程度を募集する。締め切りは各イベント日3日前までで、先着順となる。応募者多数の場合、追加設定を検討する。応募資格は、8月時点で高等専門学校・専門学校・短期大学・大学・大学院に在籍中の人。今回のイベントに参加した人を対象に、10月以降に開催予定の対面イベントを案内する。対面イベントは、受け入れる施設の都合上、選考を実施する。パイロット志望者を対象とした「ANA Pilot Experience 2025 Summer」はオンライン開催で、ANAの現役パイロットが登壇し、仕事内容を紹介する。開催日は8月21日と25日、それぞれ午前10時からと午後1時30分からの計4回。締め切りは各イベント日3日前までで、先着順となる。8月時点で高等専門学校・大学・大学院に在籍中の人が対象で、文理・学部・学科は問わない。グローバルスタッフ職は8-9月までの期間中、オンラインと都内での対面で開催し、職種により3つのプログラムを提供する。開催日はコースにより異なり、各回数十名程度を募集する。締め切りは6月30日午後1時。応募資格は4年制大学(3年・4年)、大学院(修士/博士課程)、高等専門学校専攻科に在籍中の人で、学部・学科は問わない。エアライン事業の専門領域が学べる領域横断型プログラム「Discover your flight path」は、オペレーション、ビジネス・マーケティング、コーポレート、経理・財務・IR領域の社員が登壇。航空機導入と路線開発を学ぶプログラム「Explore the engineer」は、整備技術、運航技術の社員が登壇する。デジタル変革と「ITデータ」の仕事を学ぶ「Unlock ANA’s DX」は、IT・データ領域の社員が登壇する。ANAのグローバルスタッフ職は、5つのセグメント別コース(オペレーション、ビジネス・マーケティング、コーポレート、整備技術、運航技術)と2つの専門コース(IT・データ、経理・財務・IR)を設ける。【Aviation wire news】

3. DHL、国産SAFを中部発貨物便で使用開始 年185便分相当を契約

独DHLの日本法人DHLジャパンは5月23日、国産の代替航空燃料「SAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)」を中部空港(セントレア)から出発する貨物便で使用を開始した。貨物便への国産SAFの使用はDHLが初となり、DHLがアジアでSAFを調達したのも初めてとなった。DHLが使用を始めた国産SAFは、日揮ホールディングスとコスモ石油、レボインターナショナル(京都市)の3社が設立したSAFFAIRE SKY ENERGY(サファイアスカイエナジー、横浜市)が、大阪府堺市のコスモ石油堺製油所構内で製造。日本のSAF製造事業者として初めて「ISCC CORSIA」認証を取得したもので、家庭や店舗などから排出された廃食用油を原料としている。旅客便向けは、5月1日に日本航空の関西発上海行きJL891便に初めて使用された。DHLはコスモ石油マーケティングと年間720万リットルの調達契約を結び、中部発便で順次使用する。DHLジャパンのトニー・カーン社長は「中部−シンシナティ間で年間185便に相当する量だ」と説明。従来の化石燃料にSAFを35%混ぜた状態での換算で、米中西部オハイオ州シンシナティはDHLのハブのひとつ。DHLグループは、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ミッション2050」を掲げ、電動車両の導入やSAF活用、施設のカーボンニュートラル化などを進めている。2023年にはSAFを活用した国際輸送サービス「GoGreen Plus」を開始し、日本では約8200社が導入しているという。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:中部空港で国産SAFの貨物便への初使用を祝う式典で記念撮影するDHLジャパンのトニー・カーン社長ら】

4. スペースデータが「プライベート宇宙ステーション」販売開始

スペースデータは、「プライベート宇宙ステーション」を企業や個人向けに販売開始すると5月27日に発表。既に具体的な引き合いがあり、第1号案件の提供に向けて、関係先との協議・準備を進めているという。2030年に退役予定の国際宇宙ステーション(ISS)の後を見据え、米国航空宇宙局(NASA)は「Commercial Low-Earth Orbit (LEO) Development」プログラムを推進し、民間企業が保有・運用する新しい宇宙ステーションの設計・開発を支援している。米国を中心に民間企業が宇宙ステーションの開発を積極的に進めており、2030年代には複数の民間宇宙ステーションが地球軌道上で運用される時代が到来するとも期待されているとのこと。スペースデータでは、今回発表したプライベート宇宙ステーションについて、研究開発や観光、エンターテインメントのほか、個人の居住空間や資産保有といったさまざまな用途に対応する“新たな宇宙インフラ”になるものと位置づけており、今回の取り組みは「個人が宇宙ステーションを所有する時代」を見据えたものとも説明している。世界の複数の宇宙ステーションメーカーと連携し、クライアントのニーズに沿ったメーカー選定や機体カスタマイズ、宇宙ステーション運用支援(宇宙旅行サービス含む)、資金調達、財務戦略などのサービスを、スペースデータがワンストップで提供。企業や個人が、宇宙空間を資産戦略の範囲として組み込めるようになり、宇宙事業への参入障壁を下げることにつながるとする。プライベート宇宙ステーションの運用支援として、宇宙旅行サービスの提供も予定。具体的には、宇宙輸送手配や宇宙での滞在サポート、宇宙環境での活動プログラムなどを提供し、宇宙ステーションの所有者や利用者がスムーズに宇宙へ行って快適に過ごせるよう、包括的に支援する。さらに同社のデジタルツイン技術を活用し、地球上でも宇宙旅行を楽しめるように「バーチャル宇宙旅行サービス」をあわせて提供するとのこと。【マイナビニュース】

【Space Data提供:「プライベート宇宙ステーション」構想】

5. 「はやぶさ2」姿勢立て直し完了、イオンエンジン稼働開始

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、小惑星探査機「はやぶさ2」で発生していた姿勢異常の問題について、姿勢の立て直しが完了し、小惑星「トリフネ」に向けた2025年最初のイオンエンジン運用を開始したと発表した。はやぶさ2公式Xアカウント(@haya2_jaxa )を通じて、5月27日に報告したもの。同アカウントでは、はやぶさ2が何らかの異常を検知し、安全に最低限の運用を継続するための制御モード「セーフホールドモード」に移行していたことを4月2日に報告。その後5月9日の続報で「姿勢制御に用いる装置の一部停止」が異常の原因だったことを明らかにし、5月中に姿勢を立て直してイオンエンジンの運用も開始予定と説明していた。はやぶさ2は、2019年に小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルを2020年に地球へ持ち帰った後、拡張ミッションへ移行。現在も航行中で、2026年7月には小惑星2001 CC21「トリフネ」(Torifune)のフライバイ探査を行うことが決まっている。【マイナビニュース】

【JAXA提供:「はやぶさ2」の実物大模型】

6. 御殿場プレミアム・アウトレットに空飛ぶクルマの離着陸場が竣工、秋以降のデモフライトを予定

三菱地所と三菱地所・サイモンは5月27日、三菱地所・サイモンが運営する「御殿場プレミアム・アウトレット」に、空飛ぶクルマ(eVTOL)の離着陸場(バーティポート)「御殿場プレミアム・アウトレット バーティポート」が竣工したことを発表した。さまざまな社会課題の解決に向けた空飛ぶクルマの利活用が期待されているが、その離発着の起点となるバーティポートについては、国土交通省(国交省)が2023年12月に整備指針を打ち出しており、同ポートも、その指針を参考に設計。「令和6年度 バーティポート計画ガイドライン(仮称)の策定に向けた実証事業」の一環として整備が進められてきたもので、同社では国交省の定める空飛ぶクルマのバーティポート整備指針を参考にして整備した東日本初のバーティポートとなると説明している。これまで三菱地所は、将来的な空飛ぶクルマの利活用を見据え、2022年に「空の移動革命に向けた官民協議会」に参画したほか、三菱地所・サイモンとともに「御殿場プレミアム・アウトレット」ならびに「酒々井プレミアム・アウトレット」でのヘリコプターによる遊覧事業を展開してきたという。また、2022年~2024年については東京都の実証をコンソーシアム代表企業として受託する形で、都心部のビル屋上を活用したヘリコプターでの実証実験を行うなど、実用に向けた知見を蓄えてきたという。今回竣工したポート施設では、空飛ぶクルマの離着陸面に加えて、トレーラーハウスを活用した旅客施設および運航管理施設を備えるなど、将来的には周辺エリアにおける空飛ぶクルマを活用した運航サービスや遊覧のハブ機能を果たすことを目指す整備が進められてきたとする。また、2025年度の秋以降に空飛ぶクルマ実機によるデモフライトを行うことも予定としている。【マイナビニュース】

【三菱地所提供:御殿場プレミアム・アウトレット バーティポートの様子】

7. 航空各社、国内線維持へ協調議論 国土交通省が新会議

国土交通省は航空の国内路線の維持策を話し合う有識者会議を立ち上げる。主要航空会社が企業の枠を超えた協調策を議論する。各社の国内線事業は新型コロナウイルス禍後、コスト上昇などで厳しい経営状況が続いている。5月末に初会合を開く。全日本空輸(ANA)や日本航空(JAL)、スカイマークなどのほか、業界団体、産別労働組合の航空連合も参加する。複数の会社が同じ路線を運航していることもある。競争を維持しながら協力できる内容や、実現のための課題を話し合い、2026年5月をめどに結論をまとめる。コロナ禍で打撃を受けた後も物価上昇や円安による燃料費や整備費のコスト増が続いた。需要の伸びは限定的で各社の経営状況は厳しさを増している。路線の維持が難しくなれば地域経済への影響は大きい。主要6社の18年度と24年度の国内線事業を比べると、旅客数は回復しているものの営業損益は赤字に転落した。国交省がコロナ禍後の公的支援の効果を除いて試算した。【日本経済新聞】