KIT航空宇宙ニュース2025WK35

海外のニュース

1. ボーイングとプラット・アンド・ホイットニー、777認証期限の延長を要請

ボーイング社とプラット・アンド・ホイットニー社(P&W)は、PW4000-112エンジンを搭載したボーイング777型機の認証手続き完了にあたり、連邦航空局(FAA)に対し、期限の延長と規制上の免除を正式に申請した。これは、両社が、重大な安全上の懸念を引き起こしている一連の飛行中のファンブレード故障に対処するため、複雑な設計変更に取り組んでいる中での措置。これらのエンジンは777型機の大部分に搭載されており、認証手続きは運航継続にとって極めて重要。FAAは現在、PW4000エンジン搭載の777型機に必要なすべての改修を2028年3月4日までに実施することを義務付けている。しかし、ボーイングとP&Wは、ハードウェア更新の複雑な性質と厳格な規制要件のため、この期限の遵守において大きな課題に直面している。これらの要因は、生産スケジュールと関連コストにも影響を及ぼす可能性がある。特に、GEエアロスペースのGE90エンジンまたはロールス・ロイス社のトレントエンジンを搭載した777型機には、同様の規制要件が適用されないため、航空当局や航空会社からの監視が強化される中で、ボーイングとP&Wは競争上の不利な立場に置かれる可能性がある。これらの設計変更のきっかけは、PW4000-112エンジンに関連するいくつかの注目を集めたインシデントだった。特に深刻なインシデントは、2021年2月にユナイテッド航空の777-200で、デンバーからの離陸直後にファンブレードの故障が発生したときに発生した。この故障は、エンジン火災を含むエンジンと構造の広範な損傷を引き起こした。国家運輸安全委員会(NTSB)は、このインシデントの原因を金属疲労とその後の高温ガスの放出であるとした。同様の故障は、2018年に別のユナイテッド航空の777-200で、2020年12月には日本航空の777-200で報告された。これらのインシデントにより、米国、英国、日本でPW4000を搭載した777が運航停止となり、FAAは繰り返しの検査、テスト、吸気口の改造、およびデブリシールドの設置を要求する耐空性指令を発行した。こうした安全上の懸念を受け、プラット・アンド・ホイットニーとボーイングは協力して設計改善に取り組んでいる。8月25日、P&Wは特定のブレードアウト試験要件の規制免除を申請した。同社は、この免除が認められれば、重要な安全性強化策の導入が容易になり、同時に影響を受ける777型機の運航を大手国内航空会社が継続できると主張した。P&Wは具体的な航空会社名を明かしていませんが、Ciriumのデータによると、ユナイテッド航空はPW4000エンジン搭載の777型機を米国で唯一運航しており、52機を保有している。【Flightglobal news】

【Flightglobal提供:2021年2月にユナイテッド航空の777-200で起きたファンブレード破損によるエンジン損傷写真】

2. 世界の航空会社グループが国際線パイロットの定年年齢を67歳に引き上げることを提案

世界の航空会社を代表する団体は、航空旅行の世界的な需要がパイロットの供給を上回っているとして、国連航空機関に対し、商業パイロットの国際的な年齢制限を65歳から67歳に引き上げるよう要請した。国連の国際民間航空機関(ICAO)はこの提案を検討する。この法案は米国の主要パイロット組合が反対しているが、9月23日に開催される総会で可決される予定だ。国際規則では65歳以上の航空パイロットは国際線の操縦を禁止しており、米国を含む多くの国では国内でも同じ規則を適用している。約350の航空会社を代表する国際航空運送協会(IATA)は、期限を2年延長することは「安全と一致する慎重だが合理的な措置」だと述べた。IATAはICAOのウェブサイトに掲載された作業文書の中で、各便を運航するパイロットは依然として少なくとも2人必要であり、もう1人のパイロットが65歳以上の場合は、もう1人は65歳未満のパイロットが必要となると述べた。【ロイター通信】

日本のニュース

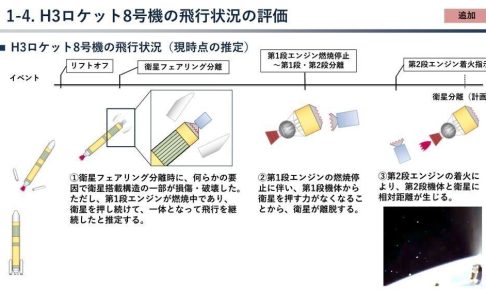

1. 国交省、ANAウイングスに厳重注意 湖面近く降下で警報作動などトラブル相次ぐ

国土交通省は8月29日、ANAホールディングス傘下のANAウイングスに対し、厳重注意を行った。2024年4月から今年8月までに、同社運航便でトラブルが4件発生したことを受けたもので、9月19日までに再発防止策を文書で提出するよう求めた。4件発生したトラブルのうち、航空事故につながりかねない「重大インシデント」は3件で、2024年4月に米子空港沖で、同年6月に和歌山上空で、今年8月に稚内空港着陸時に、それぞれ発生した。今年5月には広島空港で走行不能となるトラブルも発生した。米子での重大インシデントは2024年4月7日夜に発生。ANAウイングスが運航する全日本空輸の羽田発米子行きNH389便(ボーイング737-800型機)が着陸のため進入態勢に入っていた際、機体が低高度になりGPWS(対地接近警報装置)が作動し、着陸をやり直した。同便は当初、米子空港の海側(RWY25)の直線進入着陸を計画したが、降下が遅れ滑走路への進入角度が合わずに着陸をやり直した。その後は隣接する湖「中海」に突き出した滑走路(RWY07)への着陸に切り替えた。旋回しながら2度目の進入態勢に入った際、降下を早く開始したことで水面近くまで降下し、GPWSが作動したことから、再度着陸をやり直して、米子空港へ午後9時34分に着陸した。【Aviation wire news】

2. JAL、水素で動くトーイングカー 既存機改造で脱炭素化へ、都らと国内初実証

日本航空と傘下の商社JALUX(ジャルックス)、東京都ら5者は8月28日、国内航空会社では初となる水素を動力とする電動トーイングカー(けん引車)を、羽田空港の格納庫で報道関係者に公開した。退役済みのトーイングカーを改造したもので、水素トーイングカーは国内初導入となる。実証実験は翌29日からで、都が目指す水素社会の実現をJALグループ全体で取り組んでいく。航空機出発時のプッシュバックや駐機場間の移動に使用するトーイングカーのうち、退役済みの1台を水素をエネルギーとした燃料電池車両に改造して検証する。水素は酸素を反応させ、発電した電気を蓄電池へ充電。モーターを動力とした電気自動車として駆動させる。都は燃料電池(FC)で駆動する航空機地上支援車両(GSE)の開発・商用化を進めており、既存のGSEをFC車両へ改造し、導入効果の検討する事業者を支援する事業を展開する。都の支援事業「空港等におけるFCモビリティ早期実装化支援事業」にJALら各社が採択され、12月まで検証していく。今回の試験運用では水素供給オペレーションや技術的課題、運用面を検証し、水素社会の早期実現への知見獲得を目指す。【Aviation wire news】

【Yahooニュース提供:水素燃料電池車に改造されたトーイングトラクター】

3. パイロットのCRM訓練義務化 国交省、滑走路誤進入防止で航空法12月改正

国土交通省航空局(JCAB)は8月26日、パイロットにCRM(クルー・リソース・マネジメント)訓練を義務づける航空法などの改正に伴い、12月1日に施行する政令などが閣議決定されたと発表した。一部規定は9月1日に施行する。パイロットに必要な「管理技能」の訓練制度を設け、管制下の空港での離着陸や訓練の監督に必要な修了証の携行を求める。今回の改正では、登録訓練機関制度を創設し、国土交通大臣の登録を受けた機関が訓練を実施。講師や教材に一定の基準を設けるほか、訓練修了者には証明書を交付する。登録機関は事前に訓練規程を届け出る必要があり、基準を満たさない場合は是正命令や登録取消の対象となる。訓練制度創設の背景には、羽田空港で2024年1月2日に発生した航空機衝突事故を踏まえた安全対策がある。改正法では、地上走行中の誤進入防止に関する設備の維持管理や改修を義務付ける基準も追加した。【Aviation wire news】